【報告】UTCPトークシリーズ「傷つくことと慈しむこと」第1回 ~ケアが生まれる「居場所」とは~

2023年2月25日、トークシリーズ「傷つくことと慈しむこと」の第1回を開催した。

これは様々な分野で実践・研究を行う方々にお話を聞き、「ケア」をめぐって対話するという趣旨のシリーズで、今回は「ケアが生まれる居場所とは」というテーマで、阿比留久美さん(早稲田大学文学学術院、若者協同実践全国フォーラム理事)、荒井和樹さん(全国こども福祉センター理事長、中京学院大学専任講師)にお話を伺った。対話はオンラインで配信し、視聴者にはコメントで議論に参加していただいた。

このトークシリーズの企画者は中川瑛さん(UTCP研究協力者)と、本報告を執筆している宮田晃碩(UTCP特任研究員)である。そもそもケアについて考えるイベントを実施することになったのは、中川さんと宮田の関心がそこで交わったからであった。

中川さんはこれまでGADHA(Gathering Against Doing Harm Again)というコミュニティの代表として、意図せず人を傷つけてきた人たちが自らの認識や行動を変えるための取り組みを続けてきた。そこで中川さんは、人を気づかいそれを形にする「ケア」について、自分自身の経験と様々な理論とを踏まえて考えてきた。

私にとっても「ケア」は絶えず気にかかるものであった。ひとつには「ケアの現象学」や「ケアの哲学」への関心がある。言葉で捉え難いケアの営みに哲学が表現を与えるというのは、もちろん重要なことだ。しかし同時に私には、人の営みや倫理について哲学者が語ることへの、戸惑いのようなものもあった。重要なのは恐らく、何のために、誰と共に語るのかということだ。それを実際の語らいのなかで確かめたいという思いが私にはあった。

ケアとは特別な分野の話ではなく、文字通りすべての人に関わるものである。意外な切り口からアプローチすることで、ケアについての思考が豊かになるかもしれない。なにより様々な場所での迷いや試みが緩やかに繫がり、互いに勇気づけ合うものになることを、私としては望みたい。そういう意味でこのシリーズ自体が実践や思考を「慈しむ」ものとなるようにしたい。そんな願いを抱えて私たちは出発した。

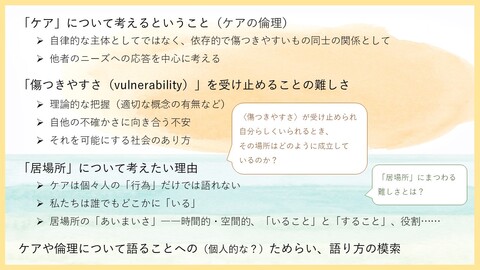

第1回のテーマを「居場所」としたのは、それが「ケア」の行為そのものではなく、むしろその条件に視野を開いてくれると考えたからである。イベント当日はまずこうした背景について私から簡単に説明した。

哲学・倫理学には「ケアの倫理」という議論の領域がある。基本的な考え方をひとことで言えば、それは「人間を自律的な個人としてではなく、傷つきやすく、他者に依存して生きる存在として捉える」というものである。ひとりひとりの「傷つきやすさ」ないし「弱さ」を受容し、そのニーズ(物質的にも精神的にも)に応えることに倫理の出発点を見定めるのが「ケアの倫理」である。

しかし「傷つきやすさの受容」は容易ではない(ケアの倫理はそのことにも注意を向ける)。社会の仕組みや私たちの持ち合わせている概念がそれを支えるには不十分であったり、さらにはそれを阻害するものであったりする。また自他の「傷つきやすさ」あるいは「弱さ」に向き合うことは、大抵不安を伴う。だからこそケアについての思考や実践は、個々人の振る舞いだけでなく社会のあり方や私たちの思考の習慣をも問題とせねばならない。今回のトークシリーズでも、ケアを素晴らしいものとして語りその要件をあげつらうのではなく、まずその「難しさ」を丁寧に見て語り合いたいと考えた。

ケアは難しい――そのことを前提に考えるとき、「居場所」の重要性に気づかされる。というのも「居場所」には、必ずしも個々人の意図的な行為に還元できない「ケア」の働きがあり、またケア関係そのものを支え包み込む働きがあると思われるからである。そこではいったいどんなことが起きているのか、また他方でそんな「居場所」が困難に陥るとしたらそれは何によってなのか。こうしたことを考えたいと思い、今回私は阿比留さんと荒井さんにゲストとしてお話しいただくことをお願いしたのだった。

続いて阿比留さん、荒井さんにそれぞれお話しいただき、オンラインの参加者からのコメントも取り上げながら対話した。以下ではお二人のお話を(ごく部分的ながら)紹介して、その後の議論の内容を振り返りたい。

阿比留さんには『孤独と居場所の社会学』や『子どものための居場所論』という近著があり、そこでは主に社会学的な視点から、「居場所」という言葉がどのような社会的状況のなかで受け入れられ広がっていったのか、「居場所づくり」と呼ばれる活動はどのように行われているのか、そして居場所を求める私たちに何ができるのかといったことが示されている。今回阿比留さんからは「居場所」という言葉の含意とその文脈、具体的な事例を紹介していただいたうえで、居場所とケアの関係について、考えるところを伺った。

阿比留さんがケアとの関連で指摘する居場所の機能は、ひとつには「意図の間接化」である。居場所が共有されるとき、そこでは誰かが誰かを直接に支援するというより、場に委ねるということが起こる。これは、支援したいという一方の意図に他方が従属することを防ぐ。またここでは「関係の双方向性」が成り立ちうる。もちろん、居場所を開いている人とそこに来る人との関係は非対称的である。それでもスタッフが対処しきれない場面で年少の子どもの振る舞いが場をほぐしたり、かつてその場に来ていた卒業生が在校生を励ましたりといった多方向的なケアが生まれうる。そして最も重要なのが「存在の承認」である。居場所は、能力や成果によってではなく、その人自身の存在を認めるものとして働く。そこでは傷つきやすさないし弱さが殊更に受容されるのではなく、弱さを持つその人が全体として受け入れられるのだと言える。もちろん様々な危うさや困難もある。共依存的な関係が生じることや、集団が全体として崩れていってしまうこと、また特に「居場所」が政策化・制度化するなかで成果志向的になってしまい、本来居場所が持っていたゆるやかさが失われていくこともある。そうした脆さも指摘しながら、阿比留さんは居場所の価値を「評価的・目的志向的な場ではないから、生/生活(life)の全体性を支え、編みなおすことが可能になる」と語る。

荒井さんからは、自身の運営するNPO法人「全国こども福祉センター」での活動とその背景にある思いを伺った。荒井さんには以前にもUTCPのイベントでお話しいただいており、交流が続いている。一般的な「居場所づくり」の活動からは距離を置くその地点から何が見えているのかを今回はお話しいただいた。

荒井さんの活動はいくつもの点で特徴的だが、大きな特徴は支援者と非支援者という関係を排していることにある。名古屋駅前の「街頭活動」では、誰もが活動者としてゆるやかに参加している(その詳細については、本HP内の次の記事も参照されたい:① https://utcp.c.u-tokyo.ac.jp/blog/2022/12/post-1003/ ② https://utcp.c.u-tokyo.ac.jp/blog/2022/12/post-1004/)。こうした活動の形に至るまでにはさまざまな紆余曲折があった。荒井さんはもともと児童養護施設で職員として働いていたが、支援が一方的な押しつけになっていたり、子どもたちがルールに縛られてしまったりすることに違和感を覚え、活動の形を模索するようになったという。「全国こども福祉センター」の設立は2011年だが、その活動も次第に形を変えてきている。NPOとして行政から事業委託を受けて活動するうちに、居やすい場所を作るはずが成果主義的になってしまったことを受け、いまでは委託も受けないようにしているという。また荒井さん自身の個人的な経験や思いのうちにも、現在の活動につながる動機がある。北海道の片隅から名古屋に来たという荒井さんにとって、多くの人が互いに見向きもせず行き違う風景は衝撃的で「もったいない」ものに見えたという。荒井さんたちの「声かけ」の活動の原点は、自分たちが声をかけられて嬉しかったという経験にあるという。また荒井さんは、自分が児童福祉施設を辞めたときにも支えてくれた身近な人の「贈与」を分け与えたい、返したいという思いが活動の原動力にあると語った。

お二人のお話を受けて、私たちは気になったことや考えたことを語り合った。

初めに問うたのは「生の全体性を支える」とはどういうことかである。阿比留さんのこの表現が私は心に留まり、聞いてみたのだった。

生の全体性を支えるとは、その人のすべてを掌握するということではない。必要なのはむしろ「隙間」であったりする。ひとつの居場所が生活のあらゆる機能を担おうとすると、その場はかえって不自然で不自由なものになってしまう。むしろ漏れがあったり、できないことを認めたりすることで、別の場所へのつながりができることもある。それは、そこに来る人の多面性を受け止めるということでもある。目的の決まった支援ではその人の生活の一部にしか関われないが、居場所は特定の目的に縛られない、生活の様々な側面を包含しうる。そう阿比留さんは語る。居場所の価値は、別の場所との(ゆるやかな)つながりのなかにあるのだ。

また重く受け止めたのは、「認める」とか「肯定する」という簡単な言葉が、本当は現実の割り切れなさと表裏一体だということである。荒井さんが言葉を探しながら語ったのは、街頭で声をかけて関わるようになった若者たちが結局様々な被害に巻き込まれていくのを止められず、自分自身深く傷ついていくということだった。出会ったことで、必ずしも事態を劇的に好転させたり、窮境から救い出したりできるとは限らない。それでも出会ったことに意味はあると荒井さんは言う。助けられなかったにもかかわらず「意味がある」というのは、ひょっとすると彼らの人生に対して無責任であるように思われるかもしれない。実際荒井さんは、アウトリーチ活動を続けてきて気づいたのは自分たちの加害性であると語った。街頭で活動していると、つねに不確実なもの、解決できないものを受容しなければならない。そうしたなかでの関わりは、互いに傷つけあうこともある。それでも自分にとっての答えは、そこから離れるのではなく関わり続けることだったと荒井さんは言う。「助けられなくても関わる」というのは、ある意味では無責任に映るかもしれないが、出会うという責任を引き受けてはいる。

肯定や承認という言葉の意味は、こうした戸惑いのなかに見出されるべきものなのだろう。それは他者をなんらかの点で良いものと「認める」のでも、あるいは手放しで肯定するのでもない。むしろ居合わせること、一緒にいること、そしてともに喜んだり苦しんだりすること、それが他者の存在をまるごと認めるということではないか。

最後に語り合ったのは、一緒にいることの価値はどうやって共有されるのか、また「場所」にはどんな力があるのかということであった。「居場所」界隈ではしばしば、喫煙などのルール違反をどう遇するかということが議論されるという。厳しいルールはそこから逸脱する人を排除しかねないが、一定のルールは集団の心理的安全性を守るために必要とされる。そこにジレンマがある。それに対して重要なのは、どういうルールを作るかというより、一緒にいることの価値をどう共有するかである。価値観が共有できれば、そこから具体的な付き合い方も形作られていく。荒井さんの活動では、言語が活動を支配しないこと、言語以外の表現を担保することを意識しているという。互いにまったく異なる人たち、ときには上手く言葉を話せない人たちがどう意思疎通をするかといえば、それは一緒にいることによってである。同語反復のようだが、一緒にいることの価値は、一緒にいることで共有されるのだ。だからこそ場所の力は大きい。その場所にいることはそれだけで、自分の存在の表現になりうる。そこにある様々な資源をさりげなく利用しながら、それぞれが自分なりに場を解釈することができる。特に街頭での活動は輪郭があいまいであるだけに、自分なりの距離をとってそこにいられる。もちろんそうした開放性を心地よいと感じる人もいれば、ある程度遮蔽された空間を必要とする人もいる。街頭が万能であるというわけではない。

議論のなかでは、荒井さんが自身の活動を手放しで自讃せずむしろ戸惑いながら語るところに、阿比留さんがやはり戸惑いながらコメントをして、核心に迫る論点が展開されたのが印象的であった。「居場所」では言葉にならないやりとりが無数に交わされていて、その価値もまた簡単には言葉にできない。その価値が簡単に語れないのは、居場所が成果のためにあるからではなく、ひとりひとりの生のためにあるからだろう。どんな形で居場所の「価値」が語られたとして、それはひとりひとりの生の前では紙切れのようなものに過ぎない。それでも語ること、伝えることには意味がある。

ケアの倫理の基本的な考え方は人間の傷つきやすさや弱さを受容する点にあると冒頭では述べた。しかし、傷つきやすさや弱さをそれだけで取り出して語ることはできない。「居場所」について語り合うことから見えてきたのは、傷つきやすさや弱さを互いに認め、慈しみ合うためにこそ、それだけでは捉えられないひとりひとりの感覚を尊重し、共有する空間が重要なのだということであった。それは実際に一緒にいることのなかで、時間をかけて育まれるほかない。「居場所」も「ケア」もほとんどバズワードになっているからこそ、絶えず言葉からこぼれおちる感覚や葛藤に目を向けたいと思う。