筒井史緒 【standART byond】報告⑤~Vol.4 「なにげないけど、いとおしい」開催報告 前編

2024年12月7日日曜日。銀杏の紅葉のピークをほんのすこし過ぎた快晴の午後、「幸福知のためのアート・ワークショップ・シリーズ standART beyond」の第四回「なにげないけど、いとおしい」が開催された。

駒場キャンパスの銀杏並木で

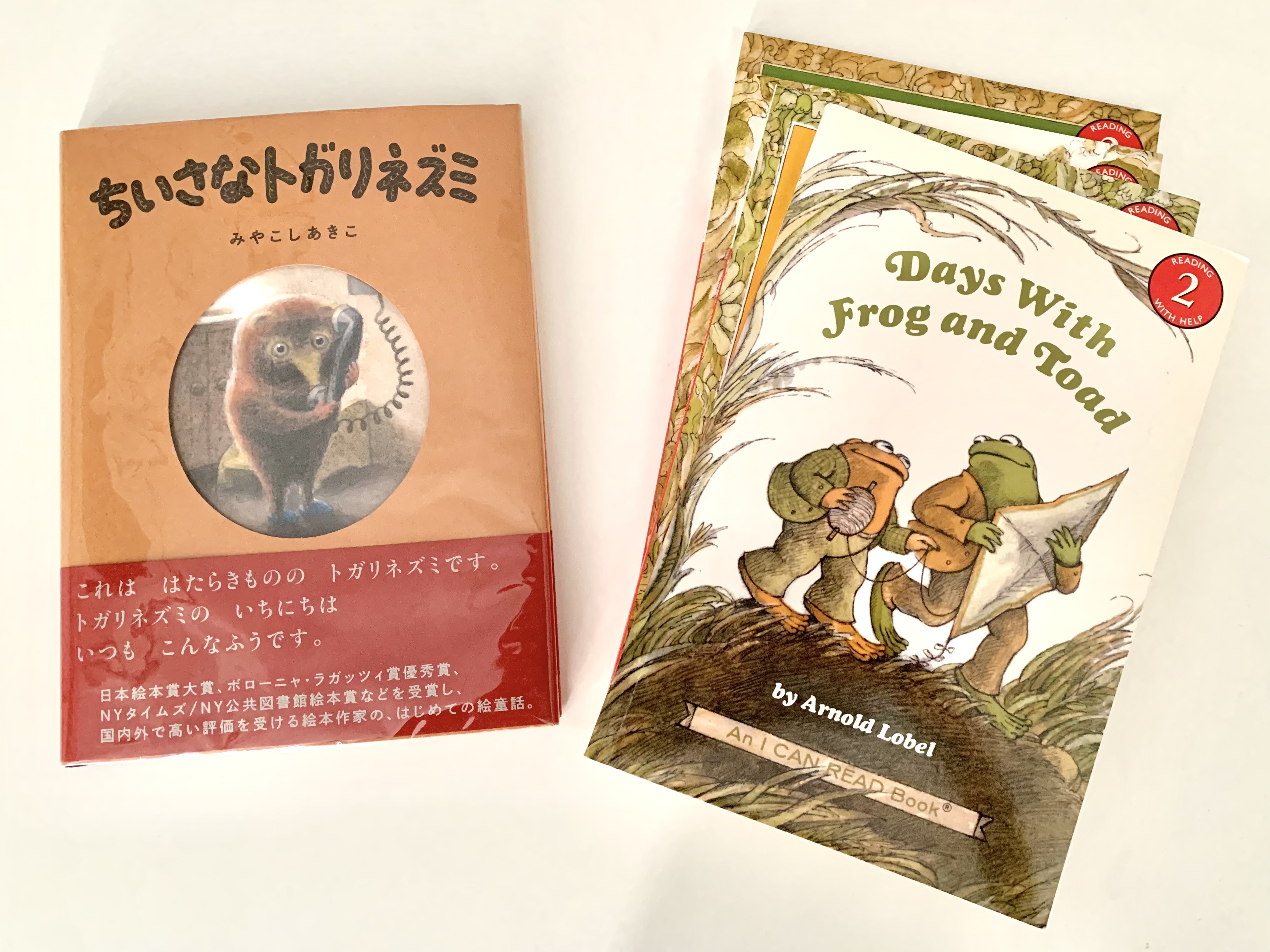

今回のゲストは、絵本作家のみやこしあきこさん。ちょうど、『ちいさなトガリネズミ』でNYタイムスの2024年最優秀絵本賞を受賞されたばかりというタイミングでの登場となった。

みやこしさんの絵本は、どれもまず絵が美しく、愛らしい。そればかりでなく、見ているだけで、なにかとても大切なものに触れている気持ちになる。そして、その絵をとおして語られるお話たちも、日常のなんということもない風景のはずなのに、心の奥の大事な場所のドアをそっと開けてくれるような、泣きたくなるような、懐かしい感覚をもたらす。

「なにげないけど、いとおしい」。

今回のワークショップのタイトルでもあるこのフレーズは、打ち合わせのときにふたりで考えたものだが、みやこしさんの愛らしく美しい絵本のもつ質をひとつ、言い当てているように思う。

そのなにげないいとおしさがもつ、不思議な普遍性もまた、みやこしさんの絵本の魅力だ。

はじめて『ちいさなトガリネズミ』を読んだとき、まっさきに思い出したのは、わたし自身の愛読書のひとつ『がまくんとかえるくん』だった。いまこの瞬間も世界中にファンをふやしつづけている、アーノルド・ローベルの名作絵本だ。この作品もまた、愛らしいがまくんとかえるくんの、なんということのない日々が描かれている。たいしたことは起こらないのに、いつのまにか胸の奥のいちばん優しく柔らかな場所にすっぽりとおさまり、こころをあたためつづけてくれるような、とてつもない普遍性をもっている。

『ちいさなトガリネズミ』と、『がまくんとかえるくん』(筒井私物)

『ちいさなトガリネズミ』にも、まさにそのなにげなさと普遍性の共存がある。世界じゅうの人たちの心に、永遠に消えないあたたかくて小さな光を灯すような力が。

そして実際に、ちいさなトガリネズミのささやかな日常を描いた〈だけ〉の『ちいさなトガリネズミ』は、すでに何か国語にも翻訳され、ローベルと同じ、NYタイムズの最優秀絵本賞を受賞している。

その「なにげないけど、いとおしい」ものの普遍的な力のひみつに触れることは、本シリーズの「幸福知」の探求の大きな鍵のひとつになる―― わたしはそう直観していた。

わたしたちの暮らしはいつも、そのほとんどがなにげないものでできている。でも、それがどれほどのいとおしさに満ちたものか、ふだんの目線では見づらいことが多いのではないかと思う。

人の頭はよく、大きなできごとや、分かりやすい達成ばかりに注目して、ちいさなものを見逃す。見逃されたものは、思考によって「価値がない」「意味がない」と判断されたものたちだ。そのことによって、なんということのない日々はときに、その輝きをすっかりひそめてしまう。

けれど、それは真実ではない。生きていることの光は、生きていることそのものはずだ。それをそのまま見る目線を獲得することができれば、生きている日々はすべて、その意味を一変させる。

みやこしさんの作品の力の秘密に触れることは、生のいとおしさを見続けることができるまなざしをえるための、大きな気づきをくれるだろう、その確信が、今回の企画の原動力となった。

打ち合わせで、みやこしさんの目線の丁寧なやさしさに何度もはっとさせられながら、当日はそのやさしい「生きていることに光を見るまなざし」が滲む日になればいい、と思っていた。

〈ワークショップの流れ〉

今回の企画には、もうひとつ目的があった。参加者の方々に、それぞれの感覚や感性を自由に解放しながら、子どものように無邪気にお絵描きを楽しんでもらう、ということだ。これには、「身体性や体感覚をベースに生きる」ということと、「評価を度外視して、自由に自己表現を楽しむ」ことという、ふたつの願いが込められていた。

「幸福知」という言葉は、これまで何度も言ってきたように、かぎりなく多面的で、多層的で、説明してもしきれない豊かなる「何か」を、ざっくりと指すために作ったものだ。本シリーズは、その「幸福知」という語の器に、それが含みうる多様なる意味をありったけ、溢れるがままに注ぎ、重ね、豊かにしつづける、旅のプロセスそのものである。

新たなファセットがつぎつぎと刻まれるその過程で、なんども繰り返し登場する、つまりキーとなる要素がいくつかある。「概念や思考よりも、体感覚をベースにすること」や「外的評価から解放され、自己を楽しむこと」もそのひとつだ。

現代、とりわけ都会においては、思考や情報が過度に優位になりやすく、身体性がおきざりになりがちだ。また、優劣をはかる画一的な価値基準によって、人は、あるがままの自分を否定し、いかに外的評価において高い点を叩き出すかに腐心するようになる。

人が、その本質へと立ち還り、より自然で、より幸福な状態で生きるためには、身体性や体感覚の直接的な喜びを取り戻すことが肝要である。そのとき、生きることは輝きを取り戻す。そして、その直接的な喜びを、他人に評価されるためではなく、あるがままに表現することで、人は自分が自分であることを許し、ことほぐようになる。

こうした意図から、ワークショップは以下のような流れで組んだ。

①『ちいさなトガリネズミ』読み聞かせ

まず絵本の力そのものにじかに触れていただくために、みやこしさんご自身による絵本の読み聞かせからスタート。

②トーク

みやこしさんが絵を描くときやお話をつくるときに大切にしているものをお伺いしながら、作品がもつ力の源泉をさぐる。

その力を、わたしたちがどうヒントにし、それぞれがいとおしい生を生きる糧にしうるかを、ホストであるわたし筒井との対話によって浮かび上がらせてゆく。

③ワークショップ

トークの内容をふまえて、参加者の方々が実際にお絵描き。それぞれが動物のキャラクターを創る→それぞれの「なにげないけど、いとおしい」を描く、という二段階のワーク。シンプルにチャコール一色でおこなう。

こうした準備を経て、当日を迎えた。

当日の様子は後編にて。