筒井史緒 【standART byond】報告⑥~Vol.4 「なにげないけど、いとおしい」開催報告 後編

ブログ前編はこちら。

〈当日の流れ〉

定員は30名であったが、当日はそれを少し上回る方々が参加された。みやこしさんのファンの方が多く、また、絵本という題材やお絵描きワークという内容から、親子での参加という方も多く見られた。第四回を迎えて、本シリーズのリピーターの方もちらほらいらっしゃったのは、嬉しいことであった。

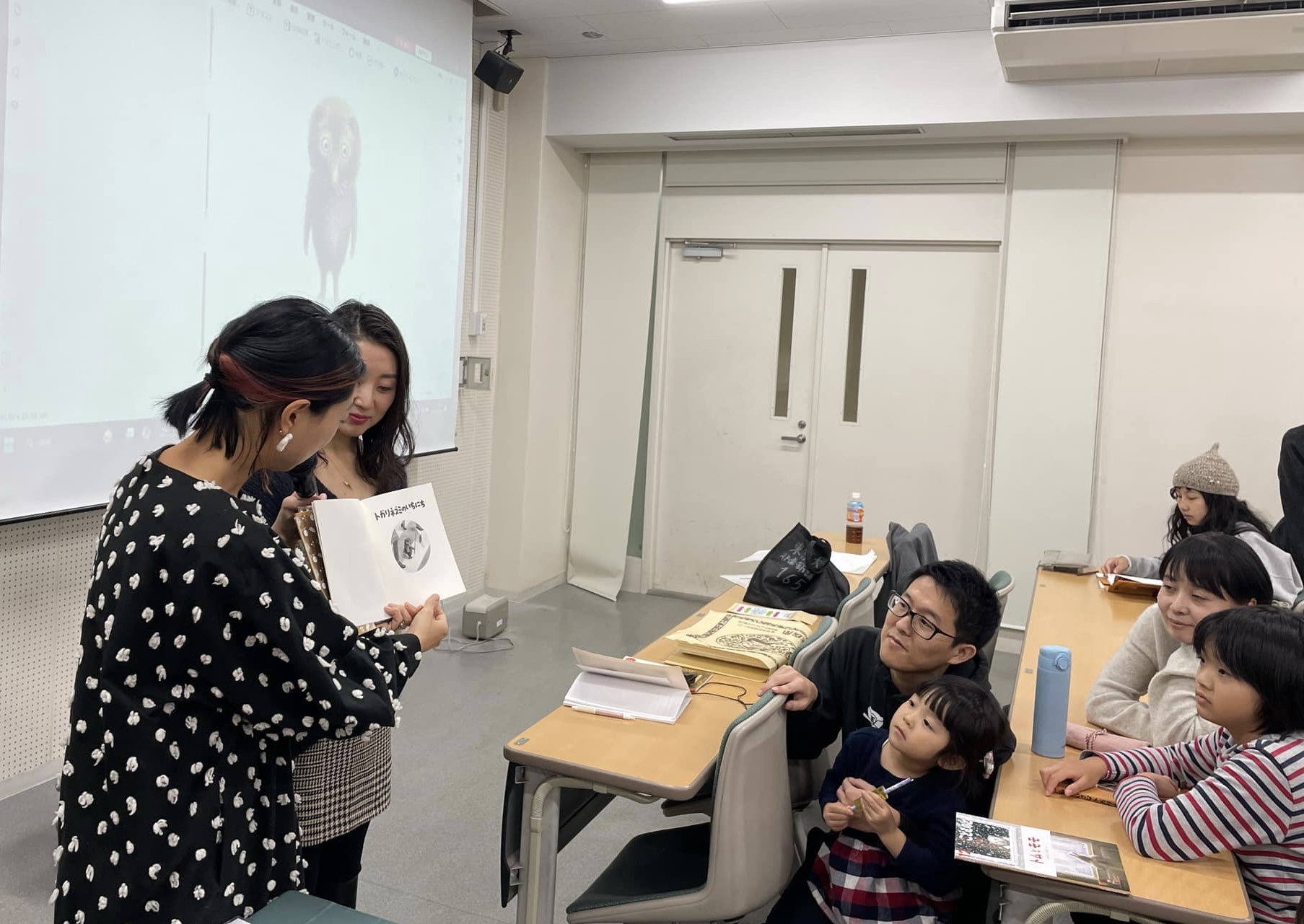

①読み聞かせ

『ちいさなトガリネズミ』から二話をえらび、みやこしさん自ら読み聞かせをしていただいた。

小さな本なので、教室の後ろに座っている方には絵が見えない。それで、本をスクリーンに映し出すことも考えたのだが、昔の紙芝居のようなアナログな温かみを体感していただけたらと、あえて見える位置までみなさんにぎゅっと寄り集まっていただいた。教壇のそばに立つみやこしさんのそばに、老若男女が集まって熱心に目と耳を傾けているさまは、なんとも愛らしいものであった。

最初に読み聞かせをおこなった理由のひとつは、これまで本作を読んだことのない参加者の方に、トガリネズミの世界を体感していただいてからワークショップをスタートしたほうがいいだろう、ということでもあったのだが、目的としてはそれ以上の意味をもっていた。

大人が読み聞かせをしてもらうという体験は、ありそうでなかなかない。

著者みずからの声の温度湿度とともに、丁寧にその場で描き出される、トガリネズミの優しい世界。それを、知らない人たちと肩を寄せあって、子どものように集中して楽しむ時間。そんな、絵とことばと声と人のあたたかさからたちのぼる、柔らかなわくわくとした感覚を、最初にひらいていただけたら。そんな想いから、手触りや身体的な体感を大切にした、アナログなスタートを選んだ。

読み聞かせの様子

こうした「体感」がもたらす効果は、その場でははっきりと意識化されないことも多い。しかし、意識に上らない無意識の部分で、確実に人の状態におおきな影響を及ぼす。むしろそうした無意識の体感こそが、わたしたちの状態を作っているといってもよい。

本シリーズは、そうした「知識量」だけでははかれない、身体的・感覚的な「知」の豊かさを取り戻すことも意図しているのだが、その大切さを正面切って伝えるだけではなく、すべてのプロセスで実際に体感覚を使えるように進めることを意識している。気づきや学びだけではなく、豊かな体感そのものをもちかえっていただきたいからだ。

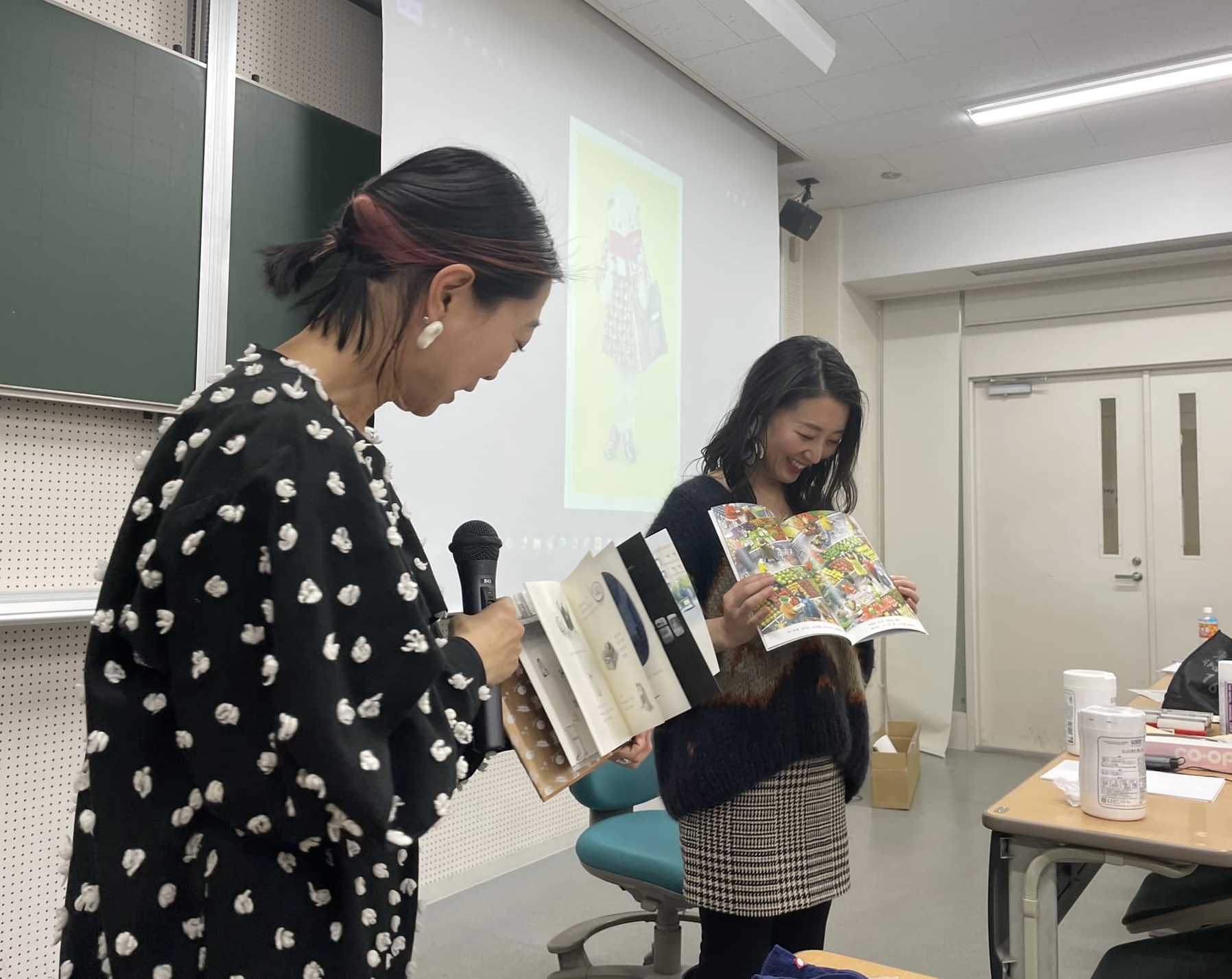

②トーク

楽しい読み聞かせの時間のあとは、みやこしさんと筒井のトークセッションとなった。

みやこしさんの絵は、いつ見てもその愛らしさと精密さに魅了されるのだが、読み聞かせの時間では、今回はじめてみやこしさんの作品を見るという人たちをも一瞬で虜にするようすを目撃できて、あらためてその力を実感するひとときでもあった。

『ちいさなトガリネズミ』をはじめ、みやこし作品のストーリーはとてもなにげない。街角のあちこちでひっそりと営まれているちいさな暮らしのひとこまを、丁寧に描いている〈だけ〉だ。

でもどうだろう、そのなんでもないひそやかな日常世界が、多くの人々の心の奥に一瞬で届き、「ここにはなにかとても大切なことが描かれている」という奥深い確信をもたらす。

わたしが光をあてたかったのは、その力の秘密だった。

トークセッションは、その気づきを少しずつ言語化するための時間として設定した。

みやこしさんは、日記を書くように絵を描いているのだという。実際のご自身の暮らしで印象に残った、こまごまとした思い出を描いているらしい。

「でもわたし」とみやこしさんは言う。

「日記って続かないんですよ。だから、絵にこっそり描きこんで、残しておくんです」。

みやこし作品は、彼女の日記なのだ。現実の日々のなかで、ああこの場面いとおしいなあ、覚えておきたいなあ、と思っても、どんどん過ぎていってしまう、いとおしい瞬間たち。そのままにしておくと、いつのまにか忘れて思い出せなくなって、世界のどこからも痕跡が消えてしまうものたち。そういう、なにげないけど大切な瞬間を残しておきたい…… そんな、日常を丁寧にいつくしむ目線がまず、みやこしさんの態度を支える大地になっている。

たとえば、「今日あの人が着ていたコート、ふわふわだったな」などといったように、ふと心に残った風景があると、それを忘れたくなくて、大切に残すために、描きとめる。そんなふうに、みやこしさん本人にとって実際に大切な瞬間や思い出たちが、その想いとともに、ひっそりとあちこちに息づいているのが、みやこし作品なのである。

日々をたからもののようにうめつくす、見逃したくないもの、忘れたくないもの、その光。

そのかけがえのないいとおしさが描かれているから、わたしたちははっきり認知してはいなくとも、無意識の奥底で、自分自身の人生のなかの大切なたからものを見たような心地になるのだろう。そして自分もまた、自分の人生にたからものを見出せる目線を思い出すのだろう。

そこにいつもある光を、見えなくなっていた光を、そっとわたしたちの掌にのせてくれる。ありふれた日常がもういちど、かけがえのない生として光りだす。

それが、みやこし作品がもつ力なのではないかと思う。

ちなみに、開催当時の最新刊行物であった『トムとモモ』には、『ちいさなトガリネズミ』のトガリネズミが三か所登場する。もしお手持ちの読者の方がいたら、探してみるのもとても楽しいと思う。

『トムとモモ』のどこにトガリネズミがいるかご紹介中

③ワークショップ

こうした「なにげないけど、いとおしい」を見る目線を受け取っていただいたところで、参加者の方々にもそれぞれの「なにげないけど、いとおしい」を実際に描くお絵描きワークの時間へ。

ワークは二段階でおこなった。

最初に、A4のコピー用紙に鉛筆などで動物のキャラクターを創る。

次に、そのキャラクターを主人公にして、ひとりひとりの「なにげないけど、いとおしい」風景を、木炭紙にチャコールを使って描く。

〈「個人的な想い」×「普遍性」〉

第一段階の、動物のキャラクターを創るワークの意図は、次のようなものだった。

・実際の人物や自分をモデルにして、個人的な想いをのせる。

・動物にすることで、じかに人を描くよりも、キャラクターをのせやすい。

・動物そのものを描くというより、その動物のもつ特徴を使いながら、キャラクター化したい人の要素を表現する。

作品が作品であるためには、「個人的な想い」だけでは足りない。そこには「普遍性」が必要とされる。

「絵本の魅力は、普遍的であるところだと思う」とみやこしさんは言う。つまり、作者の個人的な想いは、あたたかみや光を放つ源となるが、それが多くの人々に伝わる作品に昇華されるためには、普遍的なものに変換されていなくてはならないということだ。

動物にする、キャラクター化する、というフィルターを通すことで、個人的なものが普遍化され、作品化される。

ここで、作業をしていただきながら、実際にみやこしさんが描いたキャラクターをいくつかプロジェクターでお見せしながら、それぞれのエピソードをお伺いする。みやこしさん自身がモデルのキャラクターは、当時着ていたワンピースや読んでいた本を身に着けている。他にも、いつか旅先のホテルで会った楽しそうに働くホテルマンや、不眠症のお父さんなど、みやこしさんの日常そのものが、ひとつのキャラクターとして作品化されている実例と背景を聴きながら、参加者の方はそれぞれ自分の記憶やこころを探りながら、思い出を結晶化してゆく。

みやこしさんがモデルのキャラクター

お父様がモデルのキャラクター

こちらもみやこしさんがモデル。実際に使っていた画板やスケッチブックをもって

A4のコピー用紙にスケッチを終えて、第二段階の「なにげないけど、いとおしい」を描くワークへ。

スタッフの方が一生懸命芯抜きをしたチャコールと、練消しゴム、木炭紙を配布。今回は黒の濃淡のみで、シンプルに表現していただく。

大人も子供も一心に描いている時間は、あたたかな静謐さに満ちていた。みやこしさんが適宜会場をまわりつつ、質問に答えたり、アドバイスしたりする。

静かに楽しそうに絵を描く参加者のみなさんと、アドバイスするみやこしさん

なぜかおなじポーズで見守るみやこしさんと筒井

みやこしさんファンの方も多かったせいか、普段から絵を描かれる方が多いのだろうか、楽しそうに描かれる絵は、とてもレベルの高いものが多く、ひとつひとつに心のこもった物語が感じられた。なかには、ぜんぜん上手でない方もいて、その方も嬉しそうに自由に描いていたのも、場を満たしていた優しい寛容さを表すようであった。

描きあがった人から、まわりの人と、絵にこめられた物語をシェアしていただいた。わたしも幾人かにお話を聞いたが、どの方もそれぞれきゅんとするようないとおしいエピソードを表現されていた。なにげない日々がいかに宝物のような物語に満ちているか、人間の生の豊かさをあらためて深々と感じた瞬間であった。

可笑しかったのは、作業も終盤になって、みやこしさんが「いちばん最初に、いちばん暗いところと明るいところを決めておくといいです」とアドバイスしたことだった。場にいた全員が、「え、いま?」と笑ってしまった。

アドバイスするみやこしさんと、ちょっと笑いをこらえている筒井

さらにみやこしさんは、ワークショップ終了時間より前に帰宅されてしまったのだが、そのくだりも、わたしとしては好もしいものだったなと思う。みやこしさんはご自宅のある長野に日帰りされるため、「あずさ」の時間に間に合うよう動いていただいた結果、ワークショップの主役がいなくなってしまうという事態になったわけだが、こうしたことをにこにこと笑ってすませる世界というのは、成熟した社会であると思う。

ひとあしさきにご挨拶をされるみやこしさん

本シリーズではおしなべて、「きちんとする」ことをなるべくしない、ということを意識している。おおらかさや適当さが許される環境は、その人がその人らしくいてもいいという許可を、無意識に与えることができるからだ。人間の不完全さやたわみ、場の偶然性をそのまま「遊び」として受容し楽しむことは、自律し自立した個人にしかできない、成熟のあかしである。こうした「遊び」「適当」を担保する態度もまた、本シリーズが見据える「幸福知」の、ひとつの実践のかたちである。

みやこしさんが帰宅されてから、こんな話をして、結びとした。

わたしたちが生きている日々は、頭で考えたらたいしたことのないものだったり、何も達成できていない気持ちになったり、なんの意味もない時間だったと後悔してしまうようなものだったりします。

だけど、それは、頭でそう思ってしまうだけで、本当は目の前にいつも、なにげなくて大切なものが溢れている。一瞬一瞬を大切にしてみると、それがどれだけ豊かな手触りに満ちているかに気づく。

大文字の出来事ではない、そのあいだを満たす、「なにげないけど、いとおしい」ものに触れること。たったそれだけのことが、どれだけの喜びを運んでくるか、どれだけの生命を日々に吹き込むか。そんなことを、今日皆さんに体験し、思い出していただけたとしたら、これ以上の喜びはありません。

本ワークショップが射程におさめている「幸福知」はけして、目先のいいことや分かりやすい快楽をいっぱい集めましょう、という質のものではない。そうではなく、生きるとは何かという問い、よく生きるにはどうすればいいのかという問い、その根源的な問いに、できうるかぎり本質をもって応えようという、真摯なる探求の態度だ。

その要素の一つとして、目の前の生を満たすいとおしくかけがえのないものを見出すまなざしを、指を一本折って数え上げることができたのだとしたら、大きな物語ではなく、小さな風景がどれだけ人生そのものであるかを体験する機会となっていたとしたら、良いなと思う。

報告:筒井史緒