イギリス出張報告(信原幸弘)

3月3日から10日までイギリスに行ってきた。

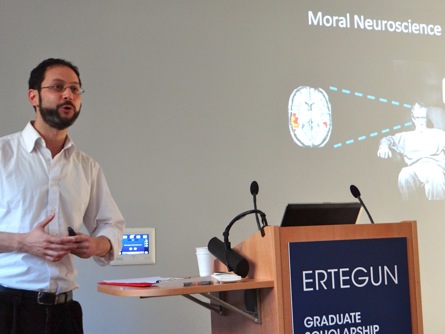

3月5日には、オックスフォード大学のErtegun Houseにおいて、同大のUehiro Centre for Practical Ethicsのメンバーとともに、 Neuroethics Workshop を行った。そして翌日には、同センターを訪問して、研究員の方々と率直な意見交換を行った。また、3月8日には、マンチェスター大学で、同大のTim Bayne 教授らとともに、Consciousness, Cognition and the Self: Philosophy of Mind Workshop を行った。人間性とは何か、意識とは何か、について、深く考えさせられる濃密な1週間であった。以下は、今回、イギリスに行った信原幸弘、太田紘史、佐藤亮司、林禅之のそれぞれの所感である。

オックスフォードにて

*今回のNeuroethics Workshopは、ニューヨーク大に留学中に佐藤が面識を得たRegina Riniさんが現在オックスフォード大学のUehiro Centre for Practical Ethicsおよびthe Oxford Centre for Neuroethicsにてポスドク研究員を務めていることから、そのRiniさんに非公式な“意見交換会”の開催を依頼したことがきっかけとなった。最初は非公式な簡素なものを想定していたが、センター所属の数多くの研究者が興味を示してくださり、またRiniさんが尽力してくださったおかげで、当初の予定よりも非常に立派な公式のワークショップとなった。オックスフォード側からはRiniさんも含めて、Guy Kahaneセンター副長、Anders Sandberg研究員が発表を行った(当初センター長であるJulian Savulescu氏も講演を行う予定であったが、腰痛のため出席できなかった)。UTCPからは、信原、太田、佐藤が発表を行った。

信原幸弘

オックスフォードの脳神経倫理学の研究は、Julian Sabulescu氏の影響もあってか、認知的エンハンスメントの議論がすごく盛んだった。陪審員は、審理中に退屈して眠ってしまうこともある。それに対処するために、集中力を持続する神経薬物を服用することは、倫理的に許されるだろうか。あるいはむしろ倫理的に服用すべきだろうか。Anders Sandberg氏はこのような法と脳科学をめぐる具体的なエンハンスメントの問題について興味深い議論を展開した。

また、善悪を正しく判断し、倫理的に行動するために、たとえば憐れみのような共感能力を神経科学的な手段によって高めることはどうだろうか。Guy Kahane氏は倫理的能力を脳科学的に高めることの倫理性を問うという、ちょっと手の込んだ、しかしじつに重要な問題について論じた。

こうしたエンハンスメントをめぐる問題は、まさに問題が問題を産むという感じで、問題の無限増殖地獄に陥っていくような感じがするが、ともかく問題の生々しさと根源性には圧倒されざるをえない。

私自身の発表では、道徳的判断に動機が内在するかというメタ倫理的な問題について、内在説の擁護を試みた。この発表は脳科学をめぐる倫理的な問題と直接、関係する内容ではなかったが、発表後の懇親会の席で、Kahane氏から、彼らのサークルでは、実践的な倫理問題の議論が中心で、理論的・原理的な問題はあまり扱われないので、参考になった、と言われたのは、ちょっとした驚きであった。たしかに実践的な問題を論じはじめると、理論的・原理的な問題がおろそかになりがちなので、つねに理論的・原理的な考察を行いながら実践的な問題に取り組むことに気を配る必要があり、そのことを再認識する良い機会となった。

太田紘史

私は “Thinking about Moral Intuitions: Variability and Justification” と題した発表を行った。最近の心理学的研究や実験哲学的研究によれば、道徳直観は、道徳に無関連と思われる様々な要因に左右される。例えば、行為にまつわるシナリオの呈示順序、シナリオの言語的表現、呈示状況における情動状態、道徳的評価を問う際の視点の違いなどが、直観的な道徳判断を有意に左右する。一部の論者はこういった道徳直観の可変性が、認識論的な直観主義を否定することになると論じている。これに対して 私は、このような現象の背後にある心理的因果プロセスについて特定のモデルを支持することを通じて、道徳直観の可変性は表面的なものであり、直観主義は否定されないと主張した。

オックスフォード側の発表者において特に興味深かったのは、Rini氏による発表である。彼女は、意識の神経基盤の状態を定めることが、その行為者の道徳的責任を外的に特定することに貢献すると提案した。特に意識の神経基盤が度合を持ち連続的であるという性格(局所的フィードバックループから大域的フィードバックループまで)から、道徳的責任についても度合と連続性が示唆された。この点は、神経倫理学が扱うべき新たな問題を提示していると言えるだろう。

佐藤亮司

私はニューロフィードバックと呼ばれる、近年ADHD治療などで注目を浴びつつある技術における倫理的な課題について発表を行った(佐藤、太田、UTCPの石原准教授の共同研究である)。ニューロフィードバックとは、主にEEGを用いて、被験者の脳の状態をモニタし、脳状態を被験者に可視化してフィードバックすることで、被験者自身が脳状態を「良い状態」にコントールする技術を習得する、という技術である。ニューロフィードバックはしばしば非侵襲的でありまた治療というよりはトレーニングであると位置づけられる。しかし、実際には健康被害も報告されており、また気分や人格の変容の技術としての可能性も模索されていることから、物理的な非侵襲性とはうらはらに考慮されるべき問題が数多くあるという指摘を行った。質疑でも指摘されたことだが、しばしば非侵襲的だとされる技術にも悪影響があることがあり、侵襲性の概念自体をより良いものに変えていく必要があると考えられるだろう。また、非侵襲的なトレーニングであるという特徴は、エンハンスメント目的の利用と結びつきやすく、すでに実際に利用されているケースもあることから、エンハンスメントに関する憂慮も大きいという指摘を行った。

また、翌日にはセンターを訪れて、さまざまな人々と非公式ながら意見を交換することができた。今回のワークショップ及びセンター訪問で最も印象深かったのが、センターに所属している人々の多様さであった。生命倫理学者はもとより、神経科学や心理学、はたまたコンピュータ科学のバックグラウンドを持つ倫理学者、そして神経科学者が同じセンターに集まり、闊達に議論している様には大いに印象付けられた。また、同センターの人々の温かい歓迎は、オックスフォード大学の各カレッジの歴史ある威風堂々とした雰囲気にやや気圧されていた我々には非常にありがたかった。

最後に、多忙にも関わらず会のオーガナイズをして下さったRegina Rini氏とKevin Tobias氏、翌朝から出張であるにも関わらず懇親会まで参加してくださったGuy Kahane先生、そして単なる訪問者である我々と午後の数時間を割いて意見交換をして下さったセンターの皆さんに再度厚く御礼を申し上げたい。

林禅之

私はオックスフォードでのワークショップにおいては発表を行わなかったので、ここでは今回のオックスフォード滞在で私の印象に残っていることを述べたい。

今回お世話になったのはUehiro Centre for Practical Ethicsを中心とする人々だが、とにかく興味深かったのはその先鋭性、ラディカルさであった。さまざまなバックグラウンドを持った人々(しかも、ひとりが複数の分野に通暁している)が自由闊達に議論を楽しんでいる。そして彼らが真剣に議論しているのが、たとえば次世代の脳画像技術、エンハンスメント(ミーティングルームにはカフェインの錠剤が置いてあった)、あるいはwhole brain emulation(詳細は、Sandberg, A. and Bostrom, N. 2008. Whole Brain Emulation: A Road Map, Technical Report #2008-3, Future of Humanity Institute, Oxford Universityを参照されたい)といったことがらなのだ。たしかに、現実的可能性と思考可能性を区別することは大切だろう。すなわち、ドラえもんのタケコプターのように、簡単に思いつくがしかし実現するのは困難、あるいは不可能だという技術は数多くある。しかしながら、ナイーブかつ楽観的かつにわかSFファンの私としては、このようなわくわくする新技術の持つ哲学的含意を考察してみたいという思いが強かった(ちなみに、ある技術が現実的に不可能だと言う側にもまた立証責任があることを指摘しておきたい)。今回のオックスフォード滞在は、いわば外野から眺めるという感じであったが、それでもなお、大きな刺激を受けることができた。

マンチェスターにて

*今回のConsciousness, Cognition and the Self: Philosophy of Mind Workshopは、昨年、UTCPの招きにより、駒場で連続講演を行ってもらったTim Bayne教授のご尽力により開催されることとなった。マンチェスター大学からは大学院生のPablo López-Silva氏が自伝的記憶と自己持続の感覚について、また講師のJoel Smith氏が様々なalienationの事例(自己の心的状態に対する所有者感覚を欠くような事例、例えば自分の中に他人の思考が“吹き入れられた”と感じるような事例)の哲学的含意についてそれぞれ発表された(Tim Bayne教授は体調不良のため自身の講演をキャンセルされた)。UTCPからは、佐藤、太田、林、信原が発表した。

佐藤亮司

近年Ned Blockは、意識的知覚内容に対する注意の影響を論拠として、表象主義に対する反論を行ったが、私の発表は、表象主義の立場からそれへの応答を行う、というものであった。Blockの反論は、意識的な視覚内容(例えば、ある模様のコントラスト)が注意の程度に応じて変化するという研究成果に基づくものである。物理的な実在は、もちろん注意の程度に応じて変化したりはしないのであるが、そうすると、世界内の対象とその性質の観点からのみ、知覚の内容を説明しようとする表象主義の立場からは、注意の度合いに応じて内容が変化する一連の知覚の内のどれかが誤りでありどれかが正しいとする基準を提供しなくてはならない。しかし、ある知覚だけを特別に錯覚扱いするようなよい理由はないので、表象主義のテーゼは反証される、というのがBlockの反論である。

私のBlockに対する応答は、極めて直接的なもので、知覚内容の解像度を考えれば、唯一正しいと言えるのは、固視を受けてかつ注意されたときの知覚のみであるという応答である。このような応答を既にBlockは予期しており、そのような応答は、主体に大量の錯覚を帰属させる受け入れがたいものだ、と主張する。しかし、それに対して私は、真理のような二値的な概念である真正さという概念ではなく、正確さ、という程度を許す概念を用いて知覚内容を評価することで、主体に完全なる誤りを帰属させるのではなく、ある程度の正確さを帰属させる余地が設けられる、と主張した。

今回のワークショップ全体について、もう一点だけ述べておけば、今回のワークショップのいわば裏テーマとでも呼べそうなのは、そもそも何が経験の内容になりうるのか、という点であるように思われた。この点に関する一つの可能な立場は、経験の内容について極めて倹約的に考えるヒューム的でデフレ的な立場である。この立場では、例えば思考が経験されている、といっても、実際に経験されているのは、たかだかある思考に関連付けられているイメージや絵画的な記憶内容だけに過ぎない。他方で、(最も極端なバージョンでは)あらゆる種類の心的状態が経験されうるし、イメージや記憶では回収できない独特の一人称的な“感じ”があるという立場が可能である。

太田氏の発表は時間幅の持った経験が可能であるかという、直接この二つの立場に関連する発表であったし、私の発表は注意の状態そのものが経験されることは無く、注意の経験は外界および身体について経験に還元できるという(デフレ的な)立場を擁護する発表であった。

Smith氏やLópez-Silva氏の発表においては、所有者感覚――自己の心的状態がまさに自分のものであるという感覚――が重要な役割を果たしていた。しかし、そのような所有者感覚を単に所与のものであると考えず、所有者感覚がどのような意味で「感覚」であるのかの内実を明らかにして議論を進めることが重要であろう。そのような検討を通じて、例えばそれが単に実は自己概念の行使に過ぎないということが明らかになれば、デフレ的な立場からすれば、それは経験ではなく認知に属するものだということになるのである。

このような論点はしばしば単に用語上の問題と見なされがちであるが、決してそうではない。所有者「感覚」の意味次第では、それが情動のような、真正の「感覚的な」基礎を持つのかどうかという点が異なってくるからである。また、そもそも経験についての理論化の上でどのような内容までも含めるのか、というのは経験概念の哲学的位置づけの上で重要な論点である。また、実践的なポイントとしては例えば、信原教授の発表のテーマであった、統合失調症患者の持つ妄想を経験の異常さの観点だけから説明できるかどうかという点に関連する論点が挙げられる。例えば、もし経験内容が非常に豊かになりうると考える立場をとって、経験内容の異常性の観点のみから妄想が説明でき彼らの問題点は彼らの合理性ではないということが明らかになれば、彼らの自己認識は良い方に変わり、また統合失調症に関する一般的な見方にも大きな影響があるかもしれない。

最後になってしまったが、体調不良にも関わらず、ワークショップの前日から我々と会って下さり、また当日のワークショップの司会を務めたり、その後の懇親会を開催したりしてくださったTim Bayne教授に深く感謝したい。今回教授の講演が聞けなかったのは非常に残念ではあるが、今後も続いていくであろう研究交流の中で、今回講演される予定であった話を伺うことができるであろうと期待する。

太田紘史

私は “The Representational Basis of Temporal Experience” と題した発表を行った。現象的経験に関してしばしば問題になるのは、変化や持続そのものを、推論によらず知覚的に直接経験することが可能かどうかである。そこで今回、視覚皮質において運動刺激の処理経路が存在することが、変化の現象的性格の実在性を支持するという論証を提案した。ただしこの点は、時間的経験の可能性を意味するものの、時間性が経験にとって本質的な性格であるということを意味しない。それゆえこの点に関連して、感性の形式としての時間性を示そうとするカントの概念的論証は退けられるべきだと論じた。

マンチェスター側の発表者において特に興味深かったのは、Joel Smith氏による発表である。彼は、いわゆる経験の「immunity through misidentification」と、経験の自己呈示的性格という二つの側面について分析した。そのうえで、自己所有感にまつわる様々な病理的な経験は、後者の性格の必然性を否定するのであって、前者を否定するものではないという、明快な議論を提示した。

意識経験のあり方に関する科学的探究と概念的な考察によって、知覚や自己の哲学的問題が前進しうると改めて感じさせるワークショップであった。

林禅之

マンチェスターにおいては私も打席に立ち、“Split-brain and the structure of mind”というタイトルで発表を行った。この発表は分離脳の実現する意識構造について論じたものであり、私は当該テーマの最新の研究成果を参照しつつ、より包括的な説明を行えるような代替案を提示した。質疑応答ではさまざまな質問を受けたが、とりわけ部分統一意識状態の存在を擁護するための議論に関心を持ってもらえたようだった。分離脳被験者の意識は完全に統一されているのではなく、部分的に統一されているのだと主張する部分統一モデルは、さまざまな利点があるにも関わらず、現在のところ支持者が少ない。夕食会においても、今回のワークショップを開いてくださったTim Bayne先生に「君がpartial unity guyになれ!」とのコメントをいただいた。なぜ部分統一を直観的に許容できる人とそうでない人がいるのかを含め、今後探究を続けたいと思う(とはいえ、今回の発表での私の提案である「相転移説」の妥当性にとっては、部分統一意識状態の可能性はそこまで大きな含意を持たないのであるが)。ワークショップ後に議論した聴衆の方々からも好意的な反応をいただき、マンチェスター滞在でも得たものは大きかった。今回のイギリス滞在を通じて、身も心も一回り大きくなった気がする。

信原幸弘

オックスフォードは抜けるような青空であったが、マンチェスターは、あいにく天気が崩れて、霧雨の曇天であった。が、そのほうがイギリスらしくて、雰囲気が出ている感じがした。

マンチェスターのWSでは、とくに意識の問題が多くの発表者によって取り上げられた。自分がこれまでどんな体験をし、どんなことを行ってきたのかという自己の物語においては、そのような体験や行為はふつう自分のものとして意識されるが、ときに自分のものという「所有感」が欠落して、自分の体験や行為がまるで他人のそれのような感じられることがある。しかし、それでも、自分が過去から現在まで同じ自分として持続しているという感じがなくなるわけではない。従って、自己の持続的同一性は自己物語によって与えられるわけではない、というPablo Lopez-Silva氏の発表は、なかなか面白い論点をついているな、と思った。

また、自己疎外化(alienation)の事例が誤同定による誤りの免除(Immunitiy to Error through Misidentification, IEM)への反例になるという説に対して、その論駁を試みたJoel Smith氏の議論もじつに明快であった。自己疎外化は、自分で行ったことを他人が行ったことと思ってしまう誤りだが、IEMが問題にしているのは、他人が行ったことを自分が行ったと思ってしまうような誤りはないということであり、従って問題が違うのである。この明快な議論に対して、誤同定による誤りの可能性はまったくないのか、つまり、自己疎外化とは別の事例で、そのような誤りの事例はないのか、と質問したところ、そのような誤りがありえないわけではないとの答えであった。

私自身の発表では、妄想の執拗さがいかにして説明できるかという問題を扱った。そして、妄想の執拗さと妄想の限定性の両方を説明するためには、感覚・知覚経験にのみ異常があるとする一要因説では不十分で、信念評価にも異常があるとする二要因説を採用する必要があると論じた。この発表に対して、Tim Bayne氏より、信念評価の異常として具体的にどのようなものがあるかを明らかにする必要があるという指摘を受けたが、まさにその通りで、結論への飛躍など、信念評価の異常の具体相を明らかにしていきたいと思った。

ワークショップ後のバーでのドリンクやその後のレストランでの夕食でも、議論ははずみ、心地よい酔いに身を任せながら、存分に談笑を楽しんだ。そしてやがて霧雨のなか、マンチェスターの夜は静かに更けていった。