【報告】2010年度UTCPキックオフ・シンポジウム

2010年4月10日、UTCP新年度のキックオフ・シンポジウムが開催された。原和之准教授による基調発表に続き、小林康夫教授・中島隆博准教授・原准教授によるクロストークが行われた。

原和之「〈他者〉のかたち――精神分析と社会的紐帯の問題」

【原氏】

この発表では2009年5月のアラン・ジュランヴィル氏による講演(報告⇒こちら)と、この講演に触発された小林氏の発表(報告⇒こちら)に対する応答が試みられた。ジュランヴィル・小林両氏と同じく、ジャック・ラカンの「4つのディスクール」理論から出発しつつ、原氏の発表は社会的紐帯の観点から考察を加えるものであった。そこで重要な争点となったのは主体と他者との「分離」の問題であった。

2009年5月の講演でジュランヴィル氏は、「4つのディスクール」の歴史的進展(主人のディスクール=古代、大学のディスクール=中世以後、ヒステリーのディスクール=19世紀、分析家のディスクール=現代)に着目し、最後に到来する精神分析と、この進展に開始当初から関与してきた哲学が果たすべき課題を考察していた。それはすなわち「分離」を肯定するという課題であるが、そこにはつねに絶対的な他者の顕現を前に分離を解消せんとする誘惑が伴われる。最終的に、社会的な水準でこの困難を乗り越えることを可能にするのが資本主義とされる。

これに対し11月の小林発表は、4つのディスクールの複合体としての資本主義そのものへと踏み込んで考察していた。小林氏は、主人のディスクールのなかに分離の作用を見出し(主人のディスクールとは主人からの分離のディスクールに他ならない)、これを資本主義のディスクールの基本条件とする。しかし分離を実現するシステムの副作用として、真の主人への待望が憑きまとうことになり、資本主義そのものからシステムクラッシュの可能性を除去することは不可能とされる。主人への待望を裏切り、機能させなくするのは、精神分析とともに文学の役割でもある。

原氏によれば、資本そのものが他者への関係における分離という様相をもつという考え方はラカン自身によっても表明されている。例えば1972年の講演のなかで示された「資本家のディスクール」においては、主体と対象との間に迂回した仕方であれ成立している関係(S1とS2を繋ぐ矢印)が消失しているのである。

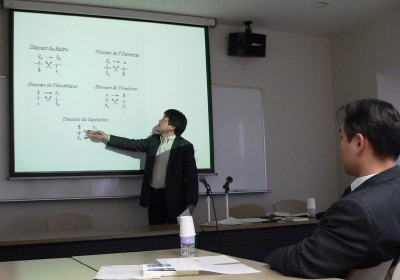

【ラカンによる「4つのディスクール」シェーマを解説する原氏(右は中島氏)】

「疎外と分離」をめぐるラカンの議論は、単純な内・外の二分法には帰着しない論理によって構築されている。このトポロジーを(身体と言語という二つの基本軸に即して)「必要な繊細さをもって語る方策を探求すること」が今後の作業として提示された。また、「分離」がそれとの関わりで成立している「大他者」が、いかなる姿で立ち現れるかを検証することが求められる。分析の中で発見された、しかし分析の中だけに存在するのではない大他者の機能を多様な姿において記述することが、最終的に、精神分析と他の諸学との連繋の可能性として示唆された。

クロストーク 小林×中島×原

シンポジウム後半では、原氏の発表に対して小林・中島氏からの応答が試みられ、あわせて小林著『歴史のディコンストラクション』と中島著『荘子』をめぐるクロストークが行われた。小林氏から原氏に対しては、発表の末尾で提示された「大他者の複数の姿」に関して、大他者の立ち現れるフィールドとしての「絵画」というヨーロッパ特有の装置の重要性が指摘された。一方、中島氏は、イマージュの問題に関して、「分離の後」に到来すべき社会的紐帯がイマージュを経由するとき、これが再びパガニズム的な偶像崇拝へと逆行する危険性を指摘した。これに対し原氏は、ラカンにおいて分離が決して完全には生じず、イマージュの次元が必ず還元不可能なものとして残存し続けると答えた。

続いて、『歴史のディコンストラクション』を巡り中島氏と小林氏の討論が行われた。中島氏は、小林氏が「弱い主体のポリティクス」と呼ぶべきものを要請しながら、社会的紐帯を「エティカ」と名付けようとしない理由を問い質した。これに対して小林氏は、巨視的に見てユダヤ・キリスト教的なエスカトロジーの思想として括りうる現代哲学の潮流(ローゼンツヴァイクからレヴィナス、デリダに至る)が一種の閉域を作り出していると指摘し、倫理をこの閉域の最後の砦と位置付けた。この閉域を突破することこそが哲学の使命として掲げられるべきであり、倫理の砦に立てこもり、現在進展している巨大な世界変容を傍観することは許されない。小林氏は、むしろ「人類」の次元を考えるためにポジティフなディコンストラクションを試みたいという抱負を語った。

『荘子』に関しては、小林氏から、一方で荘子による「物化」の思想と、他方で中島氏が引き合いに出すドゥルーズ/スピノザ的な「世界変容」の思想とが切り結ぶ関係について質問がなされた。中島氏はこれに答えて、従来の荘子研究においては「自分が他のものになる」という「物化」の思想が、「斉同」の思想(「一切が同じ」)と曖昧に接合され、厳密に思考されてこなかったと指摘した。また、荘子における変容の思想はドゥルーズ/スピノザと異なり、一切エティカに訴えずに変容を描こうとしているという。荘子のエティカなき変容をポリティクスと呼ぶことには留保が必要だが、少なくともそうした変容可能性の思考の内に社会的紐帯の基礎付けを見出すことは可能である。荘子の思想は様々なものに変容可能な人間のレベルをとらえる異様な思想であり、これは小林氏が提起するような「人類」の次元とも通底している。

最後に小林氏は荘子の断片「魚の楽しみ」を引用し、「弱い主体のポリティクスは近さを必要とする」という暫定的結論を掲げた。今回のシンポジウム全体を通じて、「近さ」と「遠さ」の空間配置に関する問いかけが様々な形で提起されていた。このような空間性を巡る探求の場としてUTCPの活動を展開し、その実践を開放するという方向性が示されたように思われる。

(報告:西山達也)