高学歴ワーキングプア―大学院の現実

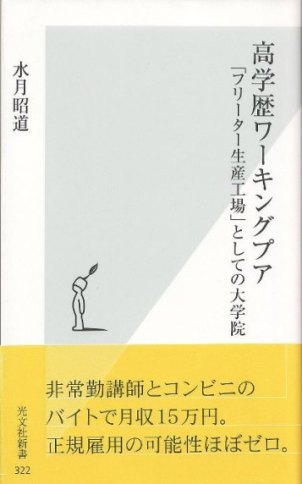

近年、日本の格差社会構造の深刻化とともに、非正規雇用やフリーター、ワーキングプアの実態がようやく知られるようになってきた。こうした不安定な生活は大学院での研究・教育生活そのものであるが、その構造を解明するはじめての新書、水月昭道『高学歴ワーキングプア 「フリーター生産工場」としての大学院』(光文社新書、2007年)が発売され、1ヶ月で早くも5刷を重ねている。大学院生と教員にとっての必読書である。

事の発端は1991年に文部省が打ち出した大学院重点化政策である。それは2000年までに大学院生を2倍の20万人程度に拡大するという提言である。水月の論によれば、この提言は文科省と大学側の利害が一致したところで練られたものだ。つまり、日本社会が成長減退期に入り、少子化が加速する中で、学部だけでなく大学院にまで進学してもらうことで学生からの授業料収入などを確保するという秘策である。結果的に、大学院生数は91年の98,600人から2000年に20万人を突破し、2007年現在で262,100人に上る。

大学院生のなかでも、博士号を所得した後、定職を得られず、大学の教職ポストを待つ者は現在約12,000人いる。30歳を過ぎて就職口のないこうした余剰博士たちを、水月はあえて「ノラ(野良)博士」と呼ぶ。「ノラ博士」たちは、非常勤講師をしながら本業の研究・教育を継続させる。だが非常勤講師の給与は安く、週1コマの講義の報酬は月2-3万円であり、働いても食べられない(数コマかけもちしてやっと食べられる程度の)ワーキングプアの状態である。非常勤は社会保障がなく、単年度契約なので来春以降同じ仕事があるかどうかわからない。だから「ノラ博士」たちは、同時に、塾講師、予備校教師、肉体労働、コンビニ店員、ウエイトレス、あるいはパチプロなどをしながら生計を立てており、フリーター同然の生活をしている。

博士号を取得するまでに学生が大学に支払う授業料は巨額である。2007年度の学生納付金標準額で計算すると、大学院を5年(修士・博士)で終了するとしても、学部・大学院の入学金282,000円(×2回)、授業料535,800円(×9年)で、総額は5,386,200円になる。私立の場合、総額1,000万円以上納付することも珍しくはないだろう。これだけの納付金を払いながら、学生は博士号を取得すると、社会に放り出され野良となるのだ。

水月が指摘していない論点を加えるならば、「ノラ博士」たちはさらに、奨学金という多額の借金を背負っていることが多い。家庭の事情などから、大学生・院生は学生支援機構(旧・日本育英会)から奨学金給付を受けることが少なくない。第一種奨学金(無利子)の場合、国立・私立大学や自宅・自宅外通学といった区別によって異なるが、貸与総額(2007年度で計算)は大学学部4年間で216-307万円、修士課程2年間で211万円、博士課程3年間で439万円になる。仮に博士修了まですべて奨学金を所得した場合、総額で866-957万円にもなる。博士号取得後、少なからぬ「ノラ博士」たちはただちに社会的な立場を失い、この現実を背負い込だまま無職となるわけである。ほとんど自己破産にも似た、途方もないマイナス地点からの再出発である。

(本書では博士課程修了者のうち、「死亡・不詳の者」が9.2%という数字が挙げられている。この数値は、ネット上では「創作童話 博士が100人いる村」ですでにお馴染みである。たしかに、心身の病に陥ったり、引きこもりになる者は少なくはない。だが、この9.2%の数字の中には調査機関に所在を連絡していない者、連絡し忘れた者も含まれているだろうから、過度に読み取ってはならないだろう。)

このように大学院で大量に生産される博士号「難民」だが、こうした現状に対して、当然ながら、冷ややかな見解もあるだろう。「大学の教師になるのは昔から大変。骨身を削って努力しない者は教職に就けなくとも仕方がない。」「一般の会社員とはちがう自分だけの道を模索するという点で、大学院生はミュージシャンや芸術家と同じ。リスクの大きい人生の選択をしたわけだから、ある程度の自己責任はある。」「中小零細企業だって、この過剰な競争社会の中、自分で看板を背負って生計を立てている。彼らも日々、生き残るのに精一杯。大学院生だけが大変だというのは御門違い。いや、定職について社会の中で格闘していないのだから、まだまだ甘い」・・・等々。

たしかにどれも一理ある批判だと思う。しかし同時に、日本の国家政策の展望として考えると、大量の「ノラ博士」を放置する状況は好ましいものではない。博士1人を育成するために投入される国費は1億円から1億5000万円である。国民の血税が注ぎ込まれた博士号取得者が、社会の片隅でフリーターとして置き去りにされることは、社会の知的活力として大きなマイナスではないだろうか。ほとんど使用されない道路やダムが建設されることに対して公共事業批判が起こるように、大学院生の将来性に関しても、日本の社会設計という観点で活発な議論がなされるべきだろう。

こうした「ノラ博士」の現状に対して、水月が本書で提示する解決策は次の通りだ。

まず、博士号取得者の専門知識が高度な社会的サービスとして一般社会に還元されるようにすることである。例えば、就職の当てのない法務博士が障害者の係争支援に関わって、弁護士との仲介役を果たすこと。音楽科や芸術科を出た院生が、団塊世代の大量退職によって人手不足の小中高校などで専門教育者として配置されること、などである。理系であれば、中小企業やベンチャー企業などが即戦力としてポスドクを雇用することで、民間企業での活躍が見込まれるだろう。

次に、博士号取得者は最終的な就職先として塾講師や予備校教師を選ぶことがある。ただその場合、博士号取得者の処遇は経営者からしてみれば学部生のアルバイト講師とさほど変わりはない。博士号をもっていようがいまいが、ゼロからの再出発である。アメリカでは、アドミッション・オフィスなどの公的な機関に、博士号取得者が専門知識を有する者として雇用される場合がある。同じ教育産業に従事するにしても、博士たちの専門性を重視し、活かせるような官民の環境づくりはないものかと、水月は問題提起している。

そして、これは決定的な提案だが、大学教員への道を臨機応変に見切ることが重要である。「研究職しかない」と固執するのではなく、博士課程で習得した学識に誇りと自信をもったまま、社会の中で別の選択肢を探すのである。能力や技能が劣っていたから学問を諦めるというわけではない。少なくとも博士号は立派に取得した上での選択だからだ。また、大学院生数と教員空きポストの落差は圧倒的であるからだ(1名の教員公募に100名以上の応募者が殺到することは珍しくない)。さらに言えば、少子化の影響で定員割れを起こし、倒産する大学も出てきている。大学教員が安定した職であるという保証はなく、大学が閉校すれば無職に転落する可能性はある(弱小大学の現実と苦労に関しては、杉山幸丸『崖っぷち弱小大学物語』中公新書ラクレ、2004年を参照されたい )。そして、水月が指摘しているように(176-177頁)、研究ばかりしている大学院生は一般の社会人(誰?)と比べて社会不適格者であるというイメージは正しくない。大学院生は大学や研究室、学会などの人間関係においてさまざまなコミュニケーション・スキルを学ぶのであり、これは社会で仕事をしていく上でも役立つものだろう。

さらに私見では、何よりも授業料の問題がある。博士号を取得して職がない者は、引き続き同じ大学に籍を置く。社会的な身分としても、また、図書館や研究室などの研究設備を利用するためにも大学の所属が必要だからだ。そうなると、講義を受ける必要がないのに高額の授業料を払い続けるということになる。フリーターとしての給与の大部分は授業料に消えることだろう。こうしたノラ博士の社会的身分を保障するために、研究生などの枠をもうけて、授業料ではなく、施設使用料などの名目で年間数万円の負担で済むようにはできないだろうか。学生は学部から通算すると数百万の授業料をすでに支払い、母校に貢献しているわけだから、必要以上に追い金を請求することはない。彼らが不必要な出費を強いられることなく、実力を伸ばすための最低限の研究環境が整えられるべきだろう。たとえ就職が困難であろうとも、やる気がある研究者には機会をなるべく平等に与えるべきである。学術研究に心血を注ぐ者に対して、社会は可能な限り寛大であるべきだ。学ぶ行為を尊重できない社会に将来への活力は生まれない。

著者の水月自身、博士号を取得しながらも現在研究員にとどまっており、来春からの身分は未定だ。だが、水月は悲惨な博士たちの現状を取材し、報告しながらも、大学院生のたんなる恨み言を並べることはしない。大学院の諸制度が産み出す問題を客観的に分析しつつ、説得力ある論を展開している。そして、「ノラ博士」という境遇を見切って、しかもそうした過去を肯定しながら社会の中で立派に生きる人の実例を紹介するなどして、水月はあくまでも生きる希望を本書の通奏低音として響かせている。

博士号取得者の問題は、NHKクローズアップ現代(2007年7月3日)「にっぽんの“頭脳”はいかせるか―苦悩する博士たち」でも取り上げられた。ある理系研究者が自分の専門分野で世界一の研究成果を上げているにもかかわらず、定職に就けないという底知れぬ不条理な現状が報告されていた。また、本書の反響をもとに、東京新聞では特集が組まれ、大学院の問題点が紹介された(12月4日朝刊)。『週間読書人』(12月21日第2718号)の年末特集「2007年の収穫から」では、小宮正安(横浜国立大学)が「こうした現実を大学にいる者として真剣に受け止めずにどうする」と評している。また、吉田裕(一橋大学)は「多少不正確な記述がないわけもないが、誰よりも現状を黙認している大学教員自身が読むべきだろう」と記している。『図書新聞』(12月22日第2851号)の「07年下半期読書アンケート」では、古賀徹(九州大学)が「真の問題は、人生を豊かにするはずの文系学問が、逆に生を貧困化し、人間関係を砂漠化する乗り物にまで落ちぶれているところにある」と述べている。

「知識基盤社会」と表現されるように、21世紀の高度情報化社会においては、知識の蓄積・理解・活用が重要となる。情報サーヴィスが政治・経済・社会の発展の重要な鍵となり、そのために高等教育が果たす役割は甚大である。実際、OECD加盟国はこの10年間で国民1人当たりの高等教育予算を増額させており、増加していないのは日本と韓国だけである。例えば、旧・国立大学の運営費交付金は毎年1%の効率化係数をかけられて削減され、各大学に深刻な資金不足をもたらしている。高度な知的専門能力を習得し、学識の創造的活用を修練する大学院の充実、大学院生の社会的活用の改善は大学のみならず、日本社会の将来にとっての賭け金であるだろう。

2007年は日本の格差社会が限界に達し、不条理な現実に対して、非正規雇用やフリーターたちの自発的な運動が全国で開始された年だった。インディーズ系の労組、反貧困ネートワークなど、毎日を生き延びるためにフリーターたちが団結し、声を上げ始めている。大学院が再生産し続ける「高学歴ワーキングプア」の問題も、本書を口火として、ありとあらゆる大学関係者のあいだで議論が盛り上がることを期待しつつ、筆をとった次第である。

学問は、学ぶ者たちの人間関係を枯渇させる手段に堕してはならない。

人々の生きることへの信を萎えさせるとき、

学問はその根幹から絶え果てるだろう。

困難な現状に抗して、私たちはこれからも、学問を通じて、

共に現実を根底的に思考し、恥じることなく共に夢を語り合おう。

(文責:西山雄二)