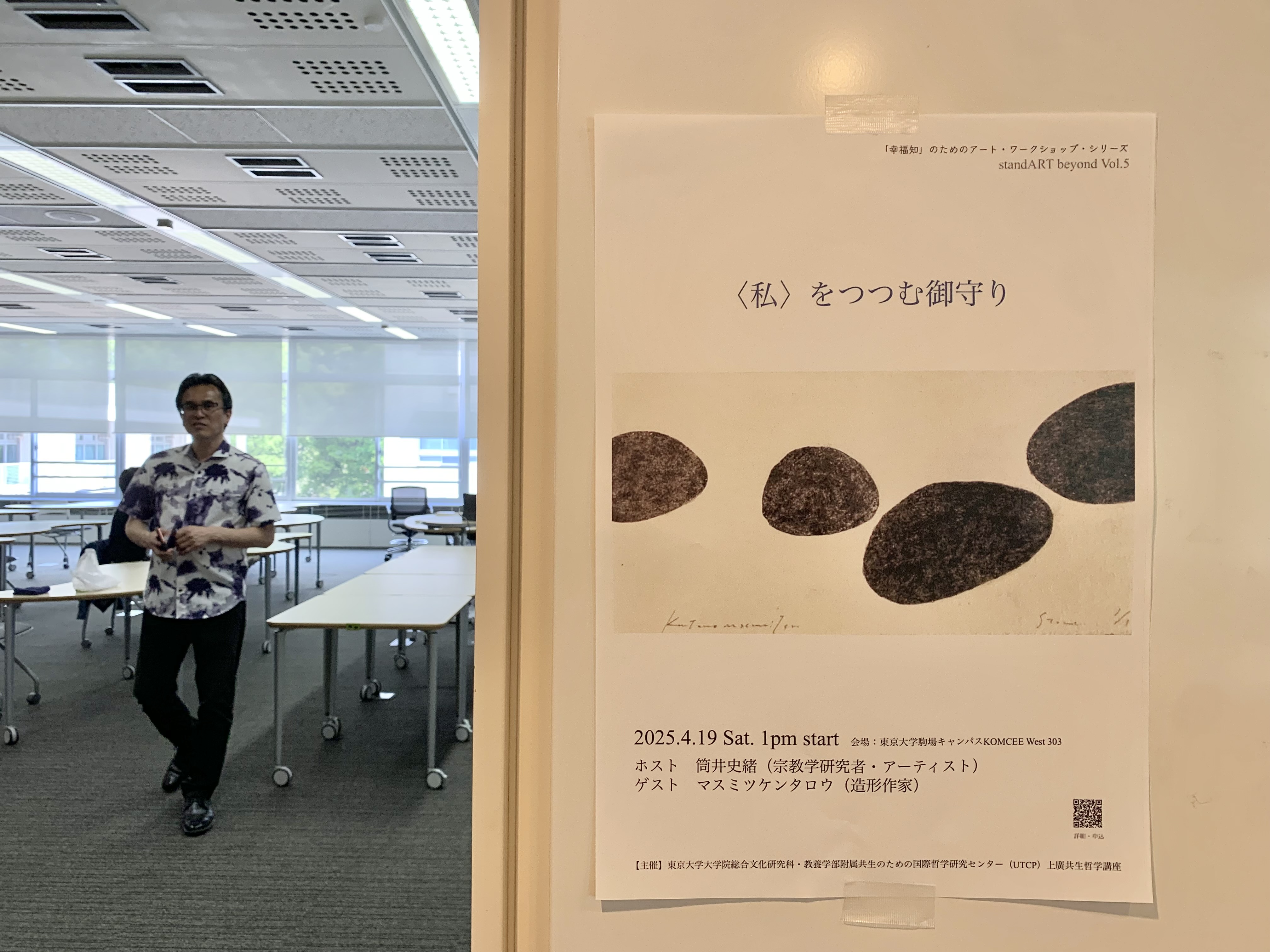

筒井史緒 【standART byond】報告⑦~Vol.5 「〈私〉をつつむ御守り」開催報告

2025年4月19日土曜日。東京が最高気温27度予報の、眩しいくらいに晴れわたった季節外れの夏のような昼下がり、「幸福知のためのアート・ワークショップ・シリーズ standART beyond」の第五回「〈私〉をつつむ御守り」が開催された。

ゲストには、山梨県北杜市で、自宅兼アトリエにてものづくりと暮らしをいとなむ造形作家、マスミツケンタロウさん。

毎回のことだが、マスミツさんにゲストを依頼しようと思ったのも、直観だった。長野県富士見町にあるちいさな書店〈mountain bookcase〉に置かれていた、当時入荷したての『父のつくったものたち』という名の大型写真本。その著者がマスミツさんだった。本のページをめくるたびに現れるのは、息子さんが生まれたころからマスミツさんがつくり続けた、彼の身の回りの物や遊び道具たち。靴やおもちゃから、果てはランドセルまでをつくってきたマスミツさんの、それはまさに「くらすこととつくること」が生きることのすみずみまで密度深く楽しまれ、編まれてきた記録だった。

書店でページをゆっくり繰り、ひとつひとつのものに込められた物語に触れながら、ああ、この人、こんなふうに生きている人に、ワークショップのゲストにきていただきたい…そんな思いがふっと、でも確かな光を結んだ。わたしは、またもや面識もないマスミツさんに、ゲストにいらしていただこう、と心に決めていた。

本シリーズは、「直観知」をひとつの導きの糸としているが、企画じたいもいつもそんなふうに直観的に決める。そして、それでいつもとてもうまくいく。なぜその人か、という理由は、いつも初めには言語化はされておらず、「なぜかわからないけどこの人だ」という確信だけがある。けれど、そのはっきりとした囁きは、かならず奥深くに大事な理由を秘めている。

その深い理由を、わたしは事前に頭で理解してはいない。準備や当日の進展につれて、ものごとの奥からその潜在していた大事なものが滲みだしてきて、具体的な像を結んでいくのを、時間とともに目撃してゆくのだ。時間と空間の向こうにあったかたちのない何かが、時間にのって流れ出し、空間のなかで形をむすんでゆく。なにもわかっていなかったはずなのに、そうそう、これを見たかったのだ、という確信の喜びが胸に満ちる。

わたしはそれがとても好きだ。

直観を信頼する。これは、人が幸福に生きるときの、大きな鍵になる。そしてその直観が、濁りなく本質を射抜くものであるためには、どこまでも自己の純度を高める必要がある。このわたしの確信が、このシリーズのひとつのライトモチーフとなっている。

今回、わたしが準備することはほとんどなかった。事前の打ち合わせでアトリエ兼ご自宅を訪ねたときも、ただ楽しく話がはずんだだけで、何も内容をつめなかった。だが、マスミツさんがどれだけ強い光で、確信と好奇心をもって豊かに深く生を営んでいるか、そのことは、本で読んでいたよりもはっきりと体感した。それで、わたしは口をはさまず、マスミツさんの世界をそのまま、東京にお持ちいただくのがいちばんいいと思った。

わたしがワークショップのホストをつとめているのは、じつは本シリーズが初体験だ。だから毎回が学びの機会である。回数を重ねるなかで、ゲストの方によって、ホストの役割というものは変化するものであることを知った。たとえば第四回のみやこしあきこさんの場合は、ご自身の世界観や思考を言語化することに苦手意識をお持ちだったことや、大人数のWSをリードすることにプレッシャーを感じられていたことから、その部分は完全にわたしが行うことにした。ゲストの方にとにかく安心してのびのび素晴らしさを発揮していただくのが、ホストとしてベストの役割と判断したからだ。逆にマスミツさんのように、ご自身の世界観がはっきりしており、わたしの解釈の介入が不要であると判断される場合には、お任せしてしまったほうが良いものに仕上がるだろうと考えられた。

はたしてワークショップ当日。たくさんの宝物を車に積んで駒場キャンパスに現れたマスミツさんは、その宝物と、それを生みだす暮らしや精神をシェアすることによって、本シリーズ全体を通底するヴィジョンである「自己の純度を高め、直観を信頼する」ことへの明確なアクセスを示してくれた。

直観は、見えないものを感知する力でもある。だからつい、人はそれをなんだか非現実的なふわふわしたものだと思いやすいが、実はそうではない。直観とは、人ならば誰しもに備わる、たしかな感覚なのだ。しかし、ただ「研ぎ澄ませましょう」「磨きましょう」と言われても、なかなか手触りがつかめなくて困ってしまうものでもあるのが、たしかにむつかしいところでもある。

マスミツさんは、アクチュアリティとスピリチュアリティのバランスが見事な人だ――というのが、少しお話をしただけで強く感じた印象であった。神秘的な精神性は、あくまできわめて現実的なものでもある、ということを、体現し実感させてくれる、稀有な人であると感じた。そのバランスと強度を信じて、ワークを丸投げさせていただいたのだが、マスミツさんはみごとに、「見えないものを見えるかたちにする」という難易度の高い体験を、誰でも自然にアクセス可能な手触りのある体感としてもたらしてくれた。

ワークショップはおおまかに分けて、三部に分かれていた。一部が、スライドを使ったマスミツ家の暮らしの紹介。二部が、見えないものを感知する感覚を、手に取れる体感をもって実感するワーク。最後に、ワークショップのタイトルにもなっている〈御守りづくり〉が行われた。

第一部。

マスミツ家の暮らしの豊かさたるや、圧巻である。ざっとスライドで紹介されただけでも、小麦作り、その小麦を使ってパンを焼くための窯作り、その窯でうまくパンを焼くための小屋づくり、養鶏、カメラつきで鳥を観察する巣箱の設置、さらに庭に水生動物の観察のために池を掘り、コーヒーのロースターを作り、そのローストのためのとてつもなくおしゃれな焙煎小屋を建て、養蜂もし、五右衛門風呂を作り、水晶を拾い、釣りをし…、日々、そんなふうに暮らしている。今年中学2年生の息子さんも、コーヒー屋として、マスミツさんと一緒にイベントに出店しては、何万円も稼いで、旅への旅費とカメラ機材代を貯めているのだそうだ。料理研究家の奥様と、革や金属や布などでくらしの道具や飾りを生み出すマスミツさんと、豊かな経験と感性をもつ息子さんの暮らしは、もうすべてが作品のようで、ふつうの家だったらどれかひとつでも大イベントだなあ…と思ってしまう豊かさの濃度と密度である。

こうした暮らしは、もちろんご自身の幸せや喜びのためというのがいちばん核にあるが、お話のはしばしから、「こういう生活いいな」「じゃあ自分にとってはどういうバランスなら実現できるかな」とみんなに思ってもらえるサンプルとしてもやっている、というマスミツさんのスタンスが、一貫して感じられもした。

第二部。

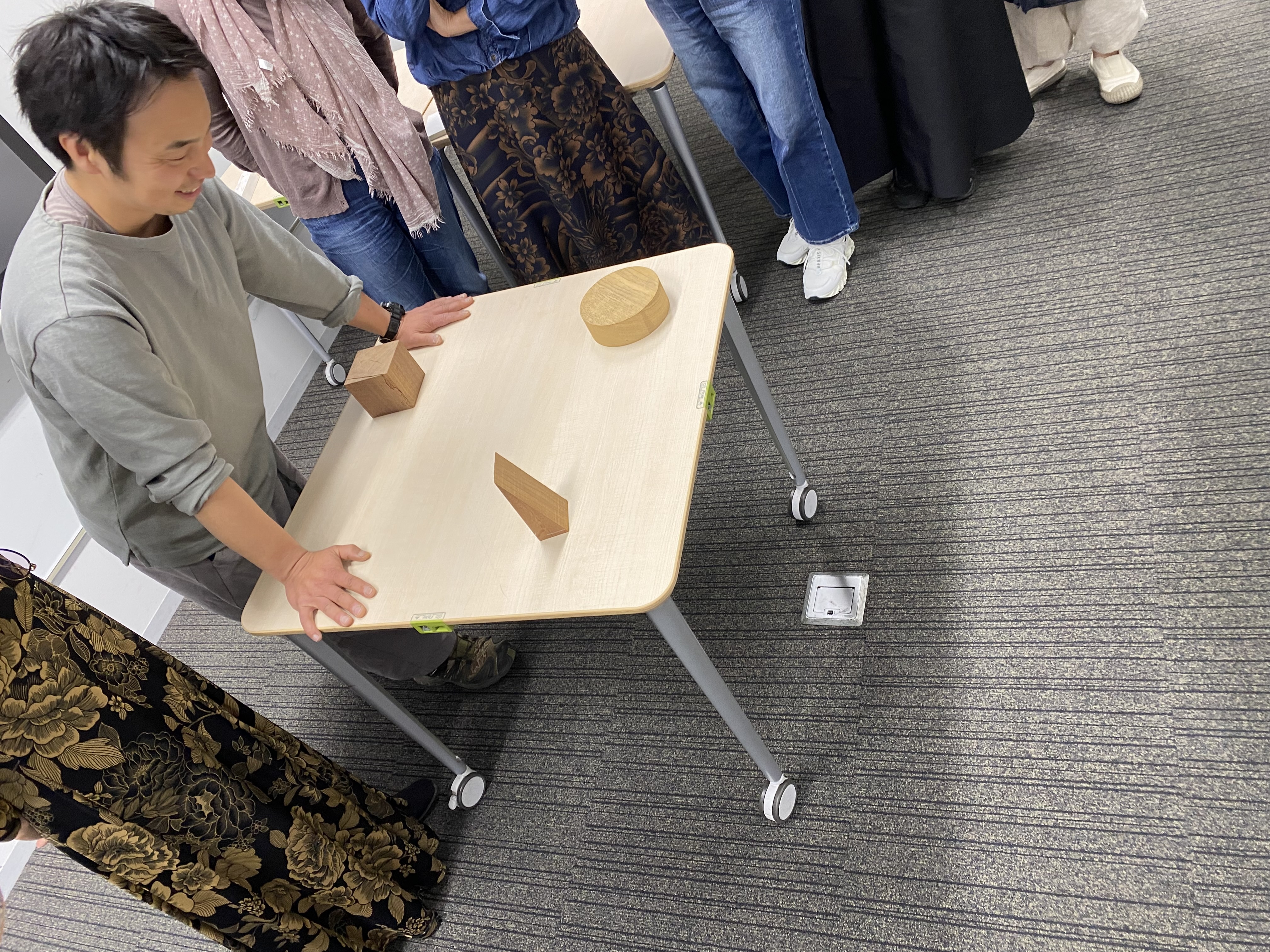

つづいては、ちいさな三つのワーク。水を味わう、ものを並べ替える、そしてシンギングボウルを聴く、というワークを、皆さんに前に集まっていただいて体感しながら行う。

どれも、「言葉にはできないけど、確実に〈ある〉と感じている」ことを体感させてくれるワークである。

ひとつめは、水を飲み、「なんの味」とは表現できないけれど、「確実になにかを味わっている」ということを意識化する。

ふたつめは、テーブルの上のものの配置を変えて、なにがどうとは表現できないけれど、その配置の違いから感じられる感覚が、たしかに変わることを意識する。

みっつめは、7つのシンギングボウルを単体や複数で鳴らし、なにがどうとは説明できないけれど、ハーモニーや共鳴の感覚を感じてみる。

「なにがどうとはいえないけれど、たしかに感じているもの」。それは、感じていること自体に気づいていなかったものでもある。それを改めて、感じているということを意識の俎上に載せることで、自分がどれだけ微細な情報を感知しているかを意識化することになる。味わい、見、聴く、という、ありふれた体験が、感覚している自分をもういちど感じなおすことによって、「見えないものを見る」という、一見ハードルの高そうな直観知とふだんの感覚を地続きにしてくれる。

これは、マスミツさんならではの視線が可能にした、みごとなワークであったと思う。わたし自身、ずっと「言葉にならないものを体感する」ことを大切にしてきているが、実はそれを実際に皆さんにどう感じてもらうか、という手段にずっと迷いがあった。なぜならわたしはもともと、言葉にできないものを確実に明確に感知することが、かなりの精度でできてしまうからだ。生まれつきの適性だと思う。だから、それがうまくできない人に対して、「こうすればいいよ」という橋渡しのような体験を手渡すことが、上手にできないでいた。

自然にできてしまっていることの「やり方」を、それが自然にできない人に教えることは、実はとても難しい。

それでも、言葉にはできないものは、実は誰でもいつも普通に感じている…それもまた事実である。言葉ではつかみづらいその感じを、どう伝えたものかと、ずっともどかしかったわたしに、マスミツさんのアプローチはひとつの光を差してくれた。この三つのワークは、非常にクリアに「見えないものを矮小化することなく、誰にでもわかる形で見える化する」という機能をもっていた。

マスミツさんご本人は、こういう抽象的なワークショップは今回が初めてなのだという。事前の打ち合わせでも、革を扱ったりするようなものづくり系のワークショップの経験はあるけれど、今回のような観念的なテーマのものは初挑戦だと。しかし、マスミツさんのアクチュアルな営みを支える、見えないものへのはっきりした感覚と意識があれば、抽象度の高いワークもおまかせしてしまって大丈夫とは思っていたのだが、それにしても初めてとは思えない、焦点の合った設計だなあ…と、心底感服した次第である。

第三部。

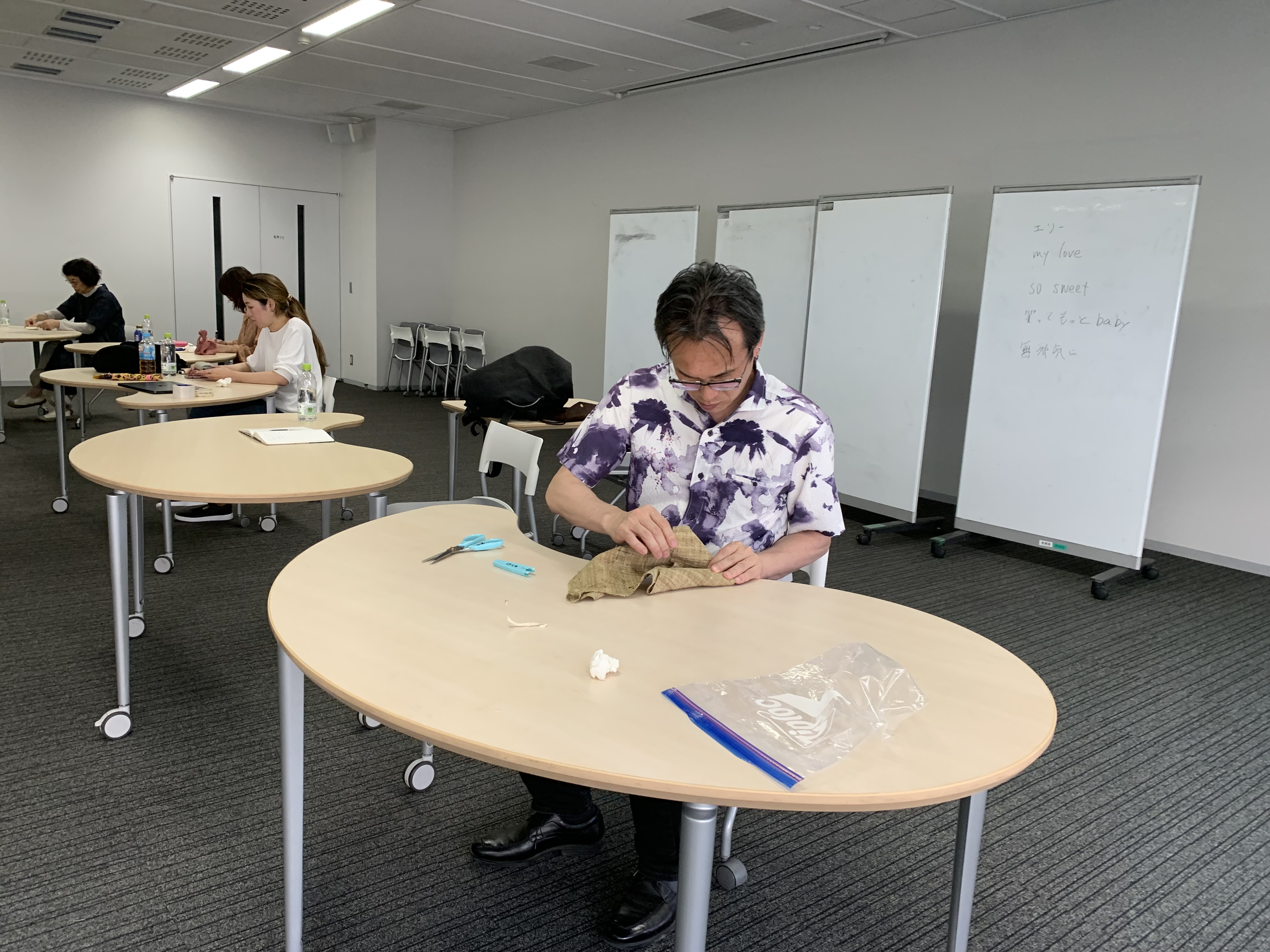

スライドでマスミツ家の豊かな感性に触れ、ワークで見えないものに関する自分の感覚をどうキャッチするか、というコツをつかんだところで、いよいよ本題である「御守りをつくる」ワークへ。

ざっくり言うと、石を拾ってきて、それを和紙と布で包んだらできあがり… という、言ってみればそれだけのワークである。

その、「ただそれだけのこと」が「御守り」になる、というのが、このワークの勘どころなのだと思う。

第一部と第二部あわせて2時間半ほどに及ぶ、たっぷりとした前段であったが、そこで耕され目覚めた感覚があってこそ、ただ「石を見つけて布で包む」というシンプルな営為に、「かけがえのなさ」のような質が宿る。

参加者のみなさんは外へ出て、おのおの直感で「この石」という石を選んでくるということになり、しばし駒場キャンパス構内にて放し飼いタイム。

「自分の受け取りが大切」「自分がまんなかであれば大丈夫」と何度も繰り返すマスミツさん。ピンとくる感覚、「これが私」という感覚を信頼することに、気持ちの焦点を向けさせる。同時に、「見つけてやるぞ」という攻撃的な状態だと、意外と見つからない、ともおっしゃる。

自分と繋がるというのはどういうことか、自分がどんな状態であるといいのか、繋がりのクオリティとはどういうものなのか、など、そんな小さなアドバイスからもいろいろと考えさせられる。

ワークで直観が目を覚ましていたのか、思いのほか早く「自分の石」を手に帰ってきたみなさんを待っていたのは、ずらりと並んだ美しい布たちだった。真木テキスタイルスタジオという手織りの布の名工房から、マスミツさんが特別に分けてもらったという貴重な非売品の端切れが何種類も並べられ、それぞれが好きなものを選んで、自分だけの御守りを作ってゆく。

「わたしの布」を選ぶ作業も、これまた「わたし」と繋がる楽しい時間だ。

作業はまず石をきれいに洗ってから、これもまた貴重な、真木さんから分けていただいたというインドの手漉きの和紙で石を包んでゆく。

「こうしなければならない、ということはないのですけど」「すべてみなさんの好きずきなんですが」と前置きしながら、マスミツさんがデモンストレーションをしてくださる。注目の中、石を和紙で包み、細く撚った和紙で結び、紙でくるまれた石をこんどは布で包んでゆく。作業に無言で集中するマスミツさんの存在の質と、美しく包みあげられる紙や布の佇まいの説得力に、参加者のみなさんも自然と集中し、空間からおしゃべりが消えてゆく。

できあがった御守りは、はたして「御守り」というにふさわしい、静かで美しいたたずまいであった。

「優劣のクオリティはないけれど、むすびつきのクオリティはある」というマスミツさん。たしかに、ただ紙と布で包んだ拾った石、ではあるのだが、マスミツさんが選び、自分を注いで包んだその集中のクオリティの高さによって、それだけではない何か、「御守り」と呼べる何かへと、昇華していた。

参加者のみなさんに向けて、呼吸を深くすると自分と繋がりやすい、作業の過程では人と話さず集中して向き合うように、とアドバイスがある。

わたしも主催者ということもあり、つい人とおしゃべりしてしまっていたが、確かに包んでも包んでもどうも整わず、納得いかないままずっとごちゃごちゃとやり直してしまっていた。包む、というのは、ただ包めばいいというものではないのだ。意識を集中し、自分と繋がり、対象と出会い、対話し、なぜかはわからないけどこうあるべきと感じられる流れに、すべてを注ぎ込まなくては、「石を包むこと」が「御守りをつくること」にはならない。

おそらく、茶道や華道などといった「道」と呼ばれるものは、おしなべてそういうものなのであろう。なにげない、暮らしの一部でしかないようなささやかな営為が、祈りのように意識をこめた瞬間、神聖なものへと昇華する。

御守りというのは、そのようにして、「ただのなにかが神聖な質を帯びる」ということなのかもしれない。御守りを御守りにするのは、わたしたちなのだ。ならば、自分の生活すべてに自分という質を満たしながら暮らすマスミツさんは、ご自身の暮らしそのものを御守りとし、現代の「暮らしの道」を生きられているのかもしれない、と思う。

仕上げにマスミツさん手製の小さな真鍮のカシメビーズをつけると、御守り全体の美しさがぐっとアップする。第二部のシンギングボウルを聴くワークで、ひとつの音だけでなく別の音もあると急に美しさが変化する、新しい調和が生まれる、という気づきを導いてくださったのだが、同じような「新しいものとの出会いによる調和」をここでも再体験する。

わたしたちは無意識に、調和を探している。まだ見ぬ空間のなかに、言葉にならない感覚によって、自分が求める調和と美しさを先取りし、見出し、それを現実に再現しようとする。空間にものを置いたときのバランス、ものとものとが出会ったときの共鳴。それはかつての記憶からくるものかもしれないし、すでに備わった感覚なのかもしれない。そうした「美しさ」「説得力」「好きと感じる感覚」「ピンとくる感じ」「他ではなくこれがいいと感じること」といったセンサーは、誰しもに備わっているものだ。そしてそのセンサーは、自分と繋がること、そしてその繋がりのクオリティを上げることによって、誰もが磨くことができる。

マスミツさんは、丁寧に丁寧にそのセンサーのありかへと参加者を導き、その神秘のヴェールをめくり、いつもそこでたしかに働いている「わたし」という存在の感覚へと、わたしたちをひらいてゆく。

参加者のみなさんが思いのほか熱中してしまう様子も、できあがった御守りを唯一無二の宝物のようにいとおしく大切に思う感じも、見ていてとても満たされる感覚があった。自分に備わった本来の感覚にじかに触れる、ただそれだけのことが、人をやわらげ、不要なものを流し、喜びをひらく。

直観は、いまここにある魔法への扉だ。そしてその魔法は、いつでも、誰にでも、どこでも、使うことができる。扉はいつもいまここにあって、そのノブはいつでも手の届くところにある。

わたしたちはいつも、あらゆることを無意識に感覚し、感知し、しらないうちに選択している。その無意識の感覚が「わたし」の種だ。種はすでにある。「わたし」を磨くには、その種に気づき、意志をもって意識し、フォーカスするだけでよい。無邪気に、軽やかに、そして、すべては尊く聖なるものであるということを忘れることなく。

身近なものに魔法が宿る。日々が御守りに満ちる。それはすべて、自分とのかかわり方をほんの少し意識化し、自分とのつながりの精度と純度を上げることで、自然と地続きにひらいてゆく世界なのだ。

祈るように生きる、というと、あまりにも静謐なイメージになってしまうが、マスミツさんの暮らしは、ひとつひとつの瞬間に自分の感覚をこめることで、人生を楽しみつくすことができるという、ひとつの鮮やかなサンプルだ。「直観を生きる」ことが生む幸福の手触りを、わたしたちは日々の日常において、食べ、呼吸し、つくり、観て、聴いて、生きることができる。

とくべつなことは、とくべつではないことを、ことほぐことから生まれる。

終了後、ささやかな打ち上げとして、梶谷さんとマスミツさんとわたしの三人で夕食にでかけた。食事のあいだも話が止まらず、初対面のはずのマスミツさんと梶谷さんが、ずっと嬉しそうに喋っていた。「俺、マスミツさんとこ泊まりに行くわ!そんで朝産みたて卵食べるわ!」と本気で計画していた梶谷さんの姿は、今回のワークショップが、人に生きる喜びを思い出させるエネルギーをもっていたことの証左のようで、胸があたたかくなった。

マスミツさん、いらしてくださった皆様、梶谷さん、支えてくださったスタッフの皆様。生きることを喜びに変換する、身近な魔法を思い出すひとときを、共に過ごしてくださり、本当にありがとうございました。