【報告】エルザ・ドルラン特別講演会

2024年5月28日15時より、東京大学駒場第一キャンパス、18号館4階コラボレーションルーム1にてトゥルーズ・ジャン・ジャレス大学哲学科教授のエルザ・ドルラン先生による特別講演会が行われた。國分功一郎先生の司会でもって始まり、学部生、院生、研究員、日仏教授陣の参加者が30人近く集まる盛会となった。本イベントは、UTCP主催、在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ(Ambassade de France / Institut français du Japon)特別協力のもと開催された。

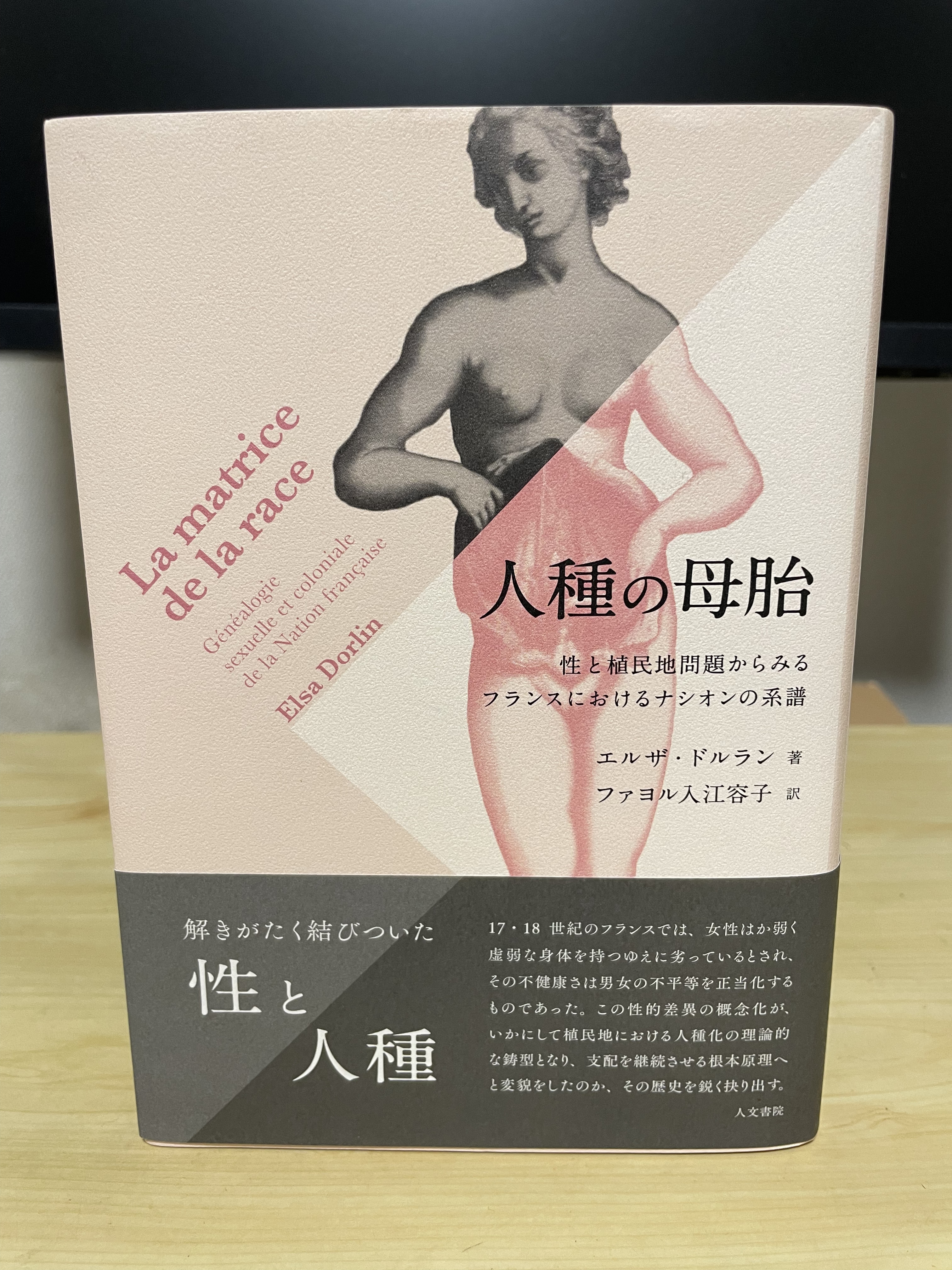

ドルラン先生は6月発売の『人種の母胎 -- 性と植民地問題からみるフランスにおけるナシオンの系譜』(ファヨル入江容子訳。原題: La matrice de la race Généalogie sexuelle et coloniale de la Nation française (La Decouverte 2009))とタイミングを同じくして、一週間あまりの間、日本に滞在された。甲南大学・人間科学研究所での翻訳刊行記念講演会から始まり、東京藝術大学大学院美術研究科での特別講義、東京日仏会館の「哲学の夕べ」暴力についてなど、総じて5つの講演会にて登壇された。そのような厳しいスケジュールの中にも関わらず、また、帰国前日にも関わらずご講演くださったことについても、改めて感謝申し上げたい。

本講演会は、ドルラン先生が2005年に発表された« Les Blanchisseuses. La société plantocratique antillaise, laboratoire de la féminité moderne » 論文を振り返り、2017年に出版されたSe défendre: Une philosophie de la violence までの間に発展してきた研究について、原稿なしで自由に語られる形の講演会となった。印象的であったのは、フランス語母語話者の参加者もいる中、学部生から教授陣まで、参加者が無事彼女の話についてこられているかどうかの気遣いも一緒にしてくださった点である。

ドルラン先生は、仏ソルボンヌ大学(旧・パリ第四大学)にて学位取得後、パンテオン・ソルボンヌ大学哲学科にて准教授として哲学史と科学史を講じ、その後パリ第八大学政治学科での教授職を経て、現在は2021年よりトゥールーズ・ジャン・ジョレス大学哲学科に教授として所属されている。首都パリから離れた理由は、コロナを機に緑の近くで生活することの意味がより差し迫ったものとなったからであるという。

國分先生による講演者紹介では、もともと西洋哲学史を専門として研究されてきたドルラン先生が、西洋科学・医学史についても、アーカイヴ資料を扱った一次文献を頼りに研究を続けてこられた点も強調された。講演を通し、ドルラン先生の哲学には室内での研究の範囲を超えた、文献を通して聞こえてくる人々の生きた声を反映させる力があることがひしひしと伝わってきた。

講演ではまず、西洋哲学史においてフーコーが開いた<性を持つものとしての主体>を出発点とし、その中で、埋没化あるいは無化されてきた「身体」の歴史を辿ることを自身の研究の主軸としている点が強調された。フーコーによる西洋近代史の分析においては、政治権力がさまざまな手段を用いて人口の増減の管理をしてきた点が指摘されている。これは「生権力(biopouvoir)」、「生政治(biopolitique)」、「統治性(gouvernementalité)」の三つのキーワードを軸に、<誰>が、生き残る<べき>かが選ばれてしまっているという指摘である。ここで、生き残る人が絞られていく過程にて、生き残る人間を産む<女性の身体>までもが政治の支配の対象となっていった点をドルラン先生は強調する。西洋中世・近代史においては、<生き残るべきでない>という人々も政治権力によって選定された。結果として、数千もの女性たちが「魔女」とされ殺された魔女狩り(chasse aux sorcières))の歴史も、その一つの例となる。そして、誰が生き残るべきか、という規範性は、一政治権力下に置かれる性や人種の差異化と共に、より複雑になっていく。この、生を可能にする政治というよりも逆に、特定の人間の死を促すタナトス政治(Thanato-politique : 死の政治)への批判から、身体の認識論と現象学を軸に、ドルラン先生は自身の研究課題である「性」と「人種」の系譜分析を始めたという。

西洋の医学史において、宗教者や医師たちによる、女性の身体の「劣等性」についての記録の<伝統>は、ヒポクラテスやアリストテレスも使っていた「気質」論と相まって普及した、とドルラン先生は解説する。女性の身体の「劣等性」について権力者たちは、「すべての女性はすべての男性よりも弱い」といった言い方は決してしない、と付け足す。それは、社会階級によっては、男性よりも女性の方が身体的に<力強い>ということは常識でもあったためである。(例. 貴族階級の男性は、毎日身体を使い労働をする農婦たちに比べ、身体的に軟弱であったであろうことが念頭に置かれている。これはたとえ社会階級を捨象したとしても、年齢の差によっては性差が同様に身体の強弱を一様に裏付けないことからも理解可能であろう。)むしろ権力者たちは、女性の身体が、例えば「冷たくて湿性」という気質ゆえに、<病原体にさらされやすい>(pathogène)と形容してきた、という。その中で、女性は自分自身がコントロールできず、医師や強者の支え、治療が必要な対象として描かれていく伝統が根付いていったという。<保護される必要がある>という判断から様々な権力行使の対象とされたことそれ自体が、女性の主体的観点の不在あるいは無化をも正当化してきた、とも言えるだろう。しかしドルラン先生はこれを、医学史において「出産と共に莫大な数の女性が亡くなっていった」事実とも照らし合わせながら考える。

元々、哲学史を専攻し、歴史家の同僚たちと共に書庫で作業をする生活から研究生活を始めたドルラン先生の分析は、医師や科学者の記録、いわば強者の歴史の原典を緻密に紐解く際、そこには直接に書かれていない、記述の対象として扱われてきた人々に光を当て、息を吹き込む。2005年に発表された« Les blanchisseuses »の論文においても、医師や科学者による記録に対峙しながら、そこに知らぬ間に前提としてみなされてしまっていると見られる思いなしを一つ一つ明らかにしていっている。

フランスでは黒人奴隷の植民地導入は17世紀に始まる。1685年のノワール法を例にすれば分かるように、植民側は、植民される側に対し、一方的に法律を制定する。植民される側からしてみれば、ある日突然自分たちよりも地位が上であるかのように振る舞い、自分たちの身体や日常生活の営みを管理・支配し始める人々が現れ、抵抗するならば、それに対する「罰」をも正当化する「法」を掲げてくる、ということになる。もともと一方的に押し付けられた「法」によって、植民される側自身が罰されるということ自体が不条理であることは言うまでもないが、この視点が果たして植民家たちにとって盲点でしかなかったのか、あるいはそれをわかっていて植民を続けたのか、それについては分からないが、事態は時を経るごとに深刻化していく。

ドルラン先生は、女性の身体の歴史を西洋史から紐解く中で、「劣等」で守られるべき存在として理解されていた女性の立ち位置が、植民政策の導入と共に築き上げられた「人種」概念と連動して、少しずつ変化していったと論じる。これは17世紀末に始まった小アンティル諸島でのサトウキビ栽培の導入を通し、植民地内の西欧人とアフリカ人口の人口バランスが変化していったことと関係する。プランターたちは植民地政策において奴隷として雇われていた黒人女性たちに、新たな労働力となる自分たちの子供を強制的に孕ませていったという。

フランス統治下の小アンティル諸島では、白人女性の数は圧倒的に少なかったそうだ。そのような中、黒人奴隷の中には、性奴隷と同等の生活を余儀なくされる女性の数はさらに増えていった。混血児を揶揄する表現 (mulâtresse)はポルトガル語と同様に普及し、過酷な奴隷労働と生まれてくる子どもの世話の両立は困難であったはずであるが、若くして命を落としていく混血の子どもたちを前に、母親たちを悪母と罵るのは白人医師たちであったという。そんな中、仏植民家に白人の妻を<提供>することを考えた仏本国では、孤児や農民の失業女性が患者として滞在する一般病棟から、(白人)若年女性たちを仏領植民地に運ぶことが奨励された。これをドルラン先生は一つの強制送還や国外追放と捉えられると指摘する。

このような動きの結果、仏本国内ではマージナルと見做されていた人々(白人の一定の社会層の女性)の一部が、植民政策のもとでは、彼女たちよりも「下」とみなされる階層が設定されたことで、<潔白化>されたり、<美化>されていったという。このようにして、本国では問題を抱えているとみなされていた白人女性たちは、島々に移り住むことで唯一「白いモラリティ」を代表する象徴として扱われるようになっていく。このような経緯から、ドルラン先生は、当時の黒人奴隷女性たちが、白人家庭の洗濯物を洗う(blanchisser)立場にあったことと重ねて、白くする女性たち(les blanchisseuses)と呼ぶ。この同じ言葉(blanchisser)が<潔白>あるいは<無実>にする、という意味をも持っていることにドルラン先生は言明された。その点も加味すると、「Les blanchisseuses」と言う講演タイトルも「潔白化する女性たち」と訳した方が良かったかもしれない。

ドルラン先生は、東京滞在中に足を運ぶ機会を得た銀座の街並みで見た光景についてもお話くださった。その街並みからは、彼女がヨーロッパの大都会で見る光景と同じものを目にしたという。世界中で知られているブランドのショーウィンドーに飾られた、ある一定の女性性の規範を象徴する人形や商品、そしてそれに少しでも近づこうとするためにあらゆる犠牲をもためらわない消費者の女性たちの姿である。ドルラン先生は、ある女性の富ある姿は、彼女の洋服を洗う他の女性の存在なくしては保証されない、と言い切る。(今日ではこれは、低賃金労働をしながらその洋服を作り、出荷する人々にも重ね合わせられるだろう。)例としてドルラン先生は、1936年にできたアメリカ映画『風と共に去りぬ』のヒロインの家に有色人女性の使いがいたことを挙げる。それが当たり前だったということ自身がそもそも問題であるのはさしおいて、世界では今でも、その時の理念と基本的には変わらない女性性の規範を汲む商品やトレンドに、大量のお金が注ぎ込まれ続けている。付け加えるまでもないが、ブランドファッションのみならず、ファストファッション界にも、同じ問題とも関連する帝国主義的製造・生産構造が見出されることは忘れてはいけないだろう。

講演の中身はさらに、ケアの倫理学における「ケア」や「配慮」についてもふれた。「再生産」概念をめぐるマルクスの理論に対するルービンの指摘についても言及されながら、理論を展開する際に加味されていない視点への「配慮」という意味でのケアのみならず、今日では社会的にいわば強制される「ケア」についても、例えばナカノ=グレンの研究にも触れながらドルラン先生は言及された。

2017年に出版された著書Se défendre: Une philosophie de la violenceにおいて、ドルラン先生は身体の哲学を、フランス認識論と身体現象学の視点をもとに展開し、同じ一つの「自己防衛」概念が、他者の行動認識のさまざまな解釈をも裏付け、さまざまな暴力をも正当化してきた点を指摘している。その時に被害を受ける側の多くは、社会的権力を持たないと見做される<階層>や<人(種)>である。自己防衛や暴力一般に関しドルラン先生はまた、何らかの暴力を受けた経験と、非常に高い注意力とが互いに関係しうる点についてもふれた。

本報告書では講演会で挙がった論点全てを挙げられないのが悔やまれるが、最後の質疑応答も盛会であったことは付しておきたい。駒場キャンパスからは研究員のAlexandre Taalbaさん、Mathieu Capel先生、藤岡俊博先生、伊達聖伸先生をはじめ、大学院生、学部生、学外の研究生からも積極的に質問が上がった。印象的であったのは、性差と人種の認識の枠組みが政治的権力の権力拡充の過程において一様化していった問題に関連し、「アイデンティティ」という政治的にも哲学的にもポレミックな語に関する質問が出た際に、ドルラン先生は「アイデンティティとは常に変容するもの、従ってもはやアイデンティティはアイデンティティではない」と笑いながらも応じられた点である。また、今回の講演会では特にフランスによる植民地政策の問題が例として挙げられたこともあってか、ドルラン先生の日本滞在中に、日本においても似たような問題があったことについて議論する機会は得られたかどうか聞いてくれる学生もいた。どのような理念下にあったにせよ、第二次世界大戦中の日本による帝国主義政策や、従軍慰安婦をはじめ戦時下で実際に起こった日本兵による悍ましい行動は忘れられてはならない。講演会直前にドルラン先生と二人で話していた時にこの話が挙がったが、ドルラン先生は日本滞在中に既に様々な研究者と同問題について意見交換をする機会をとられていたようで、何よりであった。いわゆる「支配」と「被支配」の枠組みが当てはまる政治的問題は西洋のみにあった、あるいはある問題ではない。

ドルラン先生が例に出した西洋科学・医学史において、例えば性を男性か女性かの二択でもって捉えることを規範化させていった医学諸理論や、女性の身体を「病原体に晒されやすい」と表象した当時の権力者たちは、その先に待ち受けていたあらゆる問題を(どれだけ)射程に入れていたのだろうか、という問いが報告者の頭には残った。その時に少しも頭にのぼらなかったことを「無意識」と呼んだとしても、呼ばなかったとしても、目の前にいる人間が、自分には理解できない内容や仕方であれ自分と同様に何かを感じ、考えているであろう、その可能性そのものについて意識(あるいは想像)は(なぜ)及ばなかったのか、と言い換えることもできる。ドルラン先生は、「無知学」(l’agnotologie)を例に出しながら、ある認識や学、文化的枠組みが築き上げられることはそれ自身、見ていないもの、認識していないものを生み出す点を指摘され、同時に、「支配する」立場に立つことから得られうる「快楽」がこの問題の根底にあるであろう、と答えられた。

余談であるがその後報告者は、非常勤講師の授業で課題の指示を出す時に学生の間に私語が多いと良い気持ちにならないことを思い出した。反対に、学生がきちんと講師の言うことに耳を傾けていてくれるとき、確かに何らかの満足感が伴われる。これはもしかしたら既に「支配」側の感覚に近いものを感じているのかもしれない、と思いハッとした。報告者自身、数えきれないことやものをいつも常に捨象しながら生きていることには繰り返し愕然とするが、差し当たっては、少なくとも見えてくるもの一つ一つに対して<挨拶>くらいはできるようになりたい、と願うばかりである。改めてドルラン先生に渾身の講義への感謝の意を示したい。

報告: 桑山裕喜子

写真: 宮田晃碩、桑山裕喜子