【報告】日本哲学と東京大学の哲学

去る1月22日に、本郷の東洋文化研究所にて、科研費助成事業「東京学派の研究」「『哲学雑誌』のアーカイヴ化を基礎とした近代日本哲学の成立と展開に関する分析的研究」共催・第3回国際ワークショップ「日本哲学と東京大学の哲学」として、本学名誉教授の小林康夫先生と、オハイオ州立大学名誉教授Tomas Kasulis先生を迎えて、開催された。

ワークショップは、カスリス先生と小林先生から、それぞれ「東京学派」から想起されることについての御講演を頂戴し、各御講演内容に対し、本学の現役教授陣(鈴木泉教授、納富信留教授)がコメントするという、知的興奮に満ちた集いとなった。

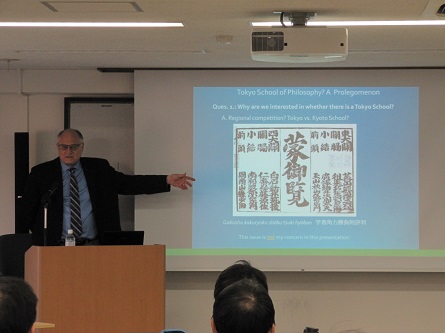

カスリス先生は、近著に『日本哲学小史, Engaging Japanese Philosophy』と『日本哲学資料集, Japanese Philosophy – A Source Book』(いずれもハワイ大学出版会より、それぞれ2018年、2011年に刊行)を出版され、日本哲学を問い直すという作業を試みられてきた。カスリス先生のライフワークとも云うべき「カスリス流」日本哲学研究の視座に基づき、今回は、“The Tokyo School of Philosophy? A Prolegomenon”と題して、御講演いただいた。いわゆる京都学派に対抗するためだけの理由で東京学派をたてるのであれば、そうした考えは浅はかな試みであると喝破された後、そもそも、「学派」とは何か?という問いに答える形で、東京学派を立てる難しさについての持論を説明された。すなわち、仮に、東京学派とした場合、西田幾多郎と京都大学を中心とした京都学派と異なり、東京には哲学の様々な方法論や哲学的態度を内包した豊かな智が醸成されていること(東大の井上哲次郎中心ではなく、井上円了や慶應の井筒俊彦までも含む多様性)。また、東京には、様々な時代の移り変わりにおいて、テクスト、イデオロギー、哲学者、それぞれの哲学者が扱う種々様々な方法論やセオリーが多岐に渡る多様性があるため、東京学派とひとくくりにするのではなく、むしろ「東京流」、あるいは「東京スタイル」とした方が良いのでないだろうか?と提案された。

その後、「二都物語」として、東京と京都の風土の違いから、両者の哲学的視座の違いについて考察を進められた。すなわち、すっぽりと山に囲まれて敵からの侵入が妨げられている京都と比較し、東京は関東平野の真っただ中にあるため、域外からの他者を敵視するのではなく、常にコスモポリタン的な思考を強いられてきたのではないだろうか。京都の哲学者たちは、仏教を中心とした哲学を試み、西洋に行きつつも京都に戻り、京都に籠ることにより哲学を精鋭化していったのと比較し、東京の哲学者たちは、新渡戸稲造、岡倉覚三、姉崎正治に見られるように、西洋と日本の対比の真っただ中において、西洋と知的なネットワーク作りをし、西洋とのネットワークの一部であり続けようと試みたのが、東京の哲学者のスタイルであったのではないだろうか。従い、必然として、京都においては西田幾多郎を頂点としたサンガのような、しかし、ヒエラルキー的な徒弟制度が必然として構築されてゆくのに対し、西洋とのネットワーク作りに勤しんだ東京においては、京都におけるような学派形成が成され得なかったのではないだろうか(歴史に「もし」は禁句だが、「もし」田辺が和辻の代わりに東大に赴任していたら、東大学派ができていたかもしれない。なぜなら田辺は京都学派だけれど東京スタイルの哲学者だから、とも指摘された)。東京学派の将来像としては、ハワイに天台宗別院があるように、東大の哲学者たちが西洋哲学を取り入れるだけのマールブルグ別院を形成せず、日本的な哲学を内包した独自の東京学派を作る自覚をするということが大切なのではないだろうか。すなわち、東京スタイル哲学の将来を思い描く時、哲学を軸に置きながら、様々な文化的側面、最新科学から伝統芸能をまでを、哲学に組み込むスタイルこそが、もしかしたら東京流の思考方法かもしれないと思う、という大変挑戦的な一言で講演を締めくくられた。

カスリス先生の講演について、納富先生からの主なコメントは次の二点だった。東京と京都間での哲学的視座の交換があったのではないだろうか。また、東京学派ではなく、東京スタイルとしたとしても、哲学者によっては、自らが日本哲学を試みた者と、日本哲学を試みることに懐疑的だった者と、日本哲学に対する態度が異なっている者が同様に扱われている危惧があるのではないだろうか。これに対し、カスリス先生は、東京と京都の交流については、西田が生前からあまりにも崇められすぎたために、どちらかという西田を中心とした京都学派は孤立しており、他の哲学者たちとの交流がテクスト分析からは見えてこないことが問題だと応答された。カスリス先生が西田研究を通して、最も不満に感じられるのは、西田は自らの知識や着想をどこから得たのかということを決して詳らかにしないことにあり、そういう意味では、西田は東京におけるオープンな議論とは真逆にあるように思う、と指摘された。また、日本哲学というよりは、哲学の手法そのものについて、哲学とは本来はnon-multi-inter disciplinaryなものであるはずなのに、哲学を哲学者自身が狭めていること自体に問題があるのではないだろうか、と指摘された。すなわち、哲学とは即行動であり、哲学とはモノではなくコトであるはずであり、哲学を主題として教えている間は哲学する(philosophize)ことが疎外されている。哲学こそが、他分野や時代との関連性において、変わりゆく(transformative)べきものであり、哲学が哲学として研究されてはいけないのだと喝破された。

小林先生からは、駒場を代表する4名の哲学者(広松渉、坂部恵、大森荘蔵、井上忠)を駒場カルテットとし、彼らの哲学について“The Komaba Quartet: A Landscape of Japanese Philosophy in the 1970s” という題目で御講演いただいた。時間の関係もあり、駆け足で駒場の4名の哲学者たちの知の変遷を辿る内容だった。まずは、廣松渉の知の変遷。マルクス主義に始まり、共同主観性(inter-subjectivity)、近代の超克(overcoming Modernity)、関係主義(Relational epistemology)から、言語の問題(もの、こと、言葉)に至るまでの、廣松渉の問題意識の変遷。次に、坂部恵が展開したカント批判に始まり、仮面の解釈学(Hermeneutics of masks)、ペルソナの生成(betweenness between people)から、シンボルとイメージ、「ことのは」が事の葉であることから、表象(おもて)と写す(うつつ、うつり、うつし)ものへ、すなわちイメージと実体の間において起きあがるものを掴もうとした坂部哲学の変遷。次いで、大森荘蔵の『物と心』に触れ、大森の、概念から現れるモノと思考から現れるモノ、すなわち現実に在るものと幻想の中に在るものの比較から、コト(出来事)とモノの比較、現実と非現実の比較へと展開し、古代日本の言語感覚であるコトダマの概念こそ、世界を直ちに立ち表わす(emerge)概念なのだとし、そこから、哲学こそが言語化を通して、真実や現実を絶えず書き直していく試みなのだとした哲学。最後には、井上忠の「出逢い(いであい)」-Encounter-Ideaという概念。事実とは相異なる世界の断片に過ぎないことから、事実といえども根拠とは成り得ない。プラトンがパルメニデスで書いた「部分は全体の一部分にすぎない」という一説に触発され、後年、井上は「部分とは運命であり、歴史の中において部分として認識されるものは全体の仕事(運命)の一部である」とし、イデアが物事の背景や関連性をつないでおり、哲学とは、個人が自己執着(self-attachment)を通して自らを自由へと開いていくことだ、と紹介された。最後に、小林先生は、駒場の4名の賢者たちは東京学派を形成しえなかったかもしれないが、彼ら4名共に共通したのは、コト(事)とコト(言)の間を哲学的に探る試みだったのではないだろうかとして、1970年代の駒場における哲学の風景を振り返られた。

小林先生の御講演に対しては、東大流派の学徒である鈴木先生、納富先生、中島先生から駒場時代を懐かしむと同時に、小林先生が提示された駒場カルテットの各先生方の哲学的態度、また哲学との向き合い方について、いくつかの応答があった。報告者はカスリス先生の通訳として各先生方の応答を同時通訳していたため、各先生方の御発言に関する細かいメモが残念ながら手元にない。然しながら、通訳した内容は、それぞれの先生方が駒場の学生であった時代を思い出しつつ、現在、駒場で教えを乞うた駒場カルテットの先生方と変わらない年齢に近づき、それぞれの駒場カルテットの先生から垣間見えた哲学的態度を、尊敬の念と共に、大変懐かしく感じられているのだということが、通訳を通して印象として強く残っている。

講演後も、場所を本郷キャンパス近くの喫茶店に変えて、議論は尽きることなく続けられた。当初、想定したよりも議論の時間が短く、質問の時間を十分に取れなかったため、カスリス先生や小林先生に質問をしたかった学生諸君が、喫茶店では質問の順番待ちをしていたことが印象深い。後日、駒場の学部生から、カスリス先生と夕食で中華料理を食べた報告を受け、カスリス先生からも学部生との夜ごはんがとても楽しかったとの感想をもらった。カスリス先生は学生たちに夜ご飯を奢るつもりだったのだが、学生たちが、いざ支払いの段になると、何やらコソコソ相談し、奢らせてほしいとお願いしてきたことが可愛らしく、カスリス先生曰く、「私のした話が彼らに夕食を奢りたいと思わせる程度の実りある話だったのだとしたら、私は奢ってもらうことにした方がよさそうだと思ったんだよ」と、笑いながら仰っていた。東京スタイルの哲学が、若い学生も交えて、よりオープンに、より柔軟に、より分野横断的な哲学になるよう、願って止まない。 (文責:佐藤麻貴)