【報告】東アジアにおける抑圧されたモダニティー:王徳威との対話

7月22日(土)東京大学駒場キャンパスで王徳威先生を招いてのワークショップが開催された。王先生はハーバード大学東アジア言語・文明学科エドワード・C・ヘンダーソン講座教授、比較文学科教授、台湾・中央研究院院士を兼任されており、清末から今日に至るまでの中国文学を精力的に研究されている。

その代表作であるFin-de-Siècle splendor : repressed modernities of late Qing fiction, 1849-1911(Stanford University Press, 1997)がこの度『抑圧されたモダニティー:清末小説新論』(東方書店台湾学術文化研究叢書、2017年6月)と題して邦訳出版されることとなった。本ワークショップはその出版を記念して企画されたものである。

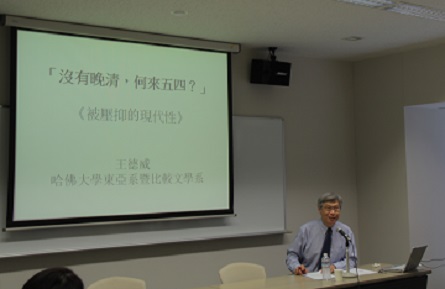

当日は30度を超える猛暑の中であるにもかかわらず、60人近い参加者が来場し、正に王先生の国内外での名声を表すような盛況ぶりであった。ワークショップは王先生による「沒有晚清,何來五四?」と題される特別講演によって開幕。講演では『抑圧されたモダニティー:清末小説新論』の内容を中心としながらも、原本である英語版の刊行以降に寄せられた種々の批判や、王先生自身による補足も加えられており、来場者にとっては王先生の学問を知る上で非常に貴重な機会となった。特別講演がなされた後には、第二部として五名の研究者による書評コメントが披露された。まずは訳者である神谷まり子先生(日本大学文理学部准教授)と上原かおり先生(首都大学東京客員研究員)が、続いて高嘉謙先生(國立台湾大學中文系副教授)、石井剛先生(東京大学総合文化研究科准教授)、橋本悟先生(メリーランド大学Assistant Professor)によるコメントが加えられ、専門的視点からの意見が飛び交うこととなった。その後全体討論に移り、来場者から王先生に対して質問が投げかけられた。

ワークショップでの話題は多岐にわたり、いずれも多くの啓発を与えてくれるものであったが、最も重要視すべき点は王先生が中国の「近代性」を清末に求めた点にあると感じた。従来の文学研究では「近代的」な中国小説は、五四運動期に誕生したと考えていた。それは中華人民共和国の成立を、五四運動以降の新民主主義革命と結びつけるイデオロギーの影響下で、ある種支配的な見解であった。そこに王先生はあえて踏み込む。清末の範囲を1849年(太平天国の乱)から1911年(清朝崩壊)までの60年間と規定した上で、その間に生まれた小説がいかに「近代性」を内包したものであったかを明らかにした。つまり五四運動期小説の「近代性」によって抑圧されていた清末期小説の多様な「近代性」を、解放しようと試みたのである。

中国の「近代性」への理解は、中国の「近代」に対する理解に関わってくるため、敏感な問題にならざるを得ない。王先生が中国の「近代性」を清末に求めたことは、たとえそれが小説に対しての分析であったとしても、五四運動期の「近代性」を批判的に再検討する意味合いを含んでおり、従来考えられていた中国の「近代」を覆し得る主張であった。それ故に『抑圧されたモダニティー』の刊行以降、多くの批判が王先生の下に送られてきたようである。しかし、文学研究者に限らず多くの中国研究者、特に「近代」を研究する者にとっては、「近代性」の問題は避けることのできない問題である。王先生によって展開された「近代性」に関する議論は、賛成するにせよ否定するにせよ、より多くの研究者が参考にすべき議論であると考える。そういった意味で、今回王先生の著作が日本語訳されたことは非常に喜ぶべきことであり、またワークショップに来場した方々にとっては非常に刺激的な時間となったに違いない。

最後に余談にはなるが、今回のワークショップでは中国語が第一言語として使われ、一部で英語も使用された。また参加者の多くは中国にルーツを持つ方々であった。正に日本の中で日本語以外の言語で学問が行われている現場である。世界各地で中国研究の成果が出てきている中で、一国の研究者が自国の研究にのみ注意を払うことは、多くの問題を見過ごしてしまうことにつながる。言葉の壁を超えて世界中の研究成果を吸い取っていく。それが今後を生きる研究者にとって必要不可欠なことではないか。そのことを強く感じることができたという点でも、今回のワークショップは非常に実りあるものであった。

文責:建部良平