【報告】2016年度 高校生のための哲学サマーキャンプ(1)

2016年7月29日(金)と7月30日(土)の2日間にかけて、「高校生のための哲学サマーキャンプ」(主催は上廣倫理財団)が開催された。今年で第5回目を迎える本イベントは、「国際哲学オリンピック」の国内予選にあたる「日本倫理・哲学グランプリ」に向けた、トレーニングの場という側面を持ちつつ、広くは、本イベントに参加する高校生たちに、哲学的な思考を深める契機や、哲学という営みの楽しみを提供することをも目的としている。今回のイベントは、全国から30人の高校生たちが集まり、1日目は、 国立オリンピック記念青少年総合センター(東京・参宮橋)にて、2日目は、東京大学駒場キャンパスにて行われた。ここでは、チューターを務めた李より、キャンプの1日目の様子について報告申し上げたい。

【開会式】

午後1時30分より、 国立オリンピック記念青少年総合センターの、センター棟3階309号室にて開会式が行われた。開会式では、北垣宗治先生(同志社大学名誉教授)から開会のご挨拶をいただいた後、講師紹介がなされた。講師の梶谷真司先生(東京大学・UTCPセンター長)と林貴啓先生(立命館大学)からは、高校生に対し、「この2日間、いっぱい悩んで考えることで、「わからないこと」を増やしていってほしい」という話がなされた。

【第1セッション:講義と哲学対話】

開催式の後、少し休憩を挟んでから、哲学サマーキャンプの本格的な日程が始まった。まず、講師の梶谷先生より「哲学エッセイの組み立て方」や「哲学的な問い」を考えることについて話がなされた。講義後に行われた「哲学対話」は、講義で梶谷先生が話していた内容を、実際に身をもって経験する作業であった。「哲学対話」を行うための題材となる課題文は4題が用意されており、その内容を紹介すると以下の通りである。

1. 人は生まれたとき無知であって、愚かではない。教育によって愚かになるのだ。

(バートランド・ラッセル)

2. 私には、天体の運動は計算できるが、人間の狂気はできない。

(アイザック・ニュートン)

3. 人は女に生まれるのではない、女になるのだ。

(シモーヌ・ド・ボーヴォワール)

4. 言葉は目の邪魔になるものです。例えば、諸君が野原を歩いていて一輪の美しい花の

咲いているのを見たとする。見ると、それは菫の花だと解る。なんだ、菫の花か、と

思った瞬間に、諸君はもう花の形も色も見るのをやめるでしょう。

(小林秀雄)

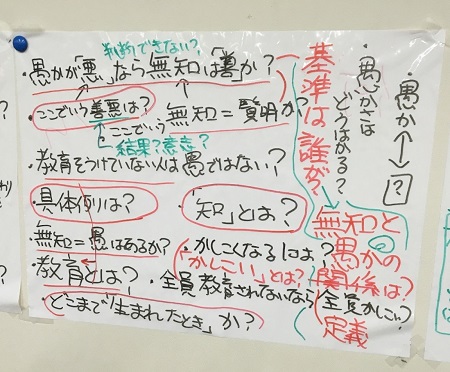

「哲学対話」は、上記の4つの課題文の数に合わせた形で、4つのグループを設けて行われた。「哲学対話」をはじめて経験する高校生の中には、どのような「問い」を提起すれば良いかわからず、悩んでいる人もいたが、時間が立つにつれ、恥ずかしがりながらも、自然に自らが疑問に思うことを話すようになっていった。「哲学対話」を通し、参加者全員によって出された「問いの束」は、哲学的な問いとして、かなりの厚みを有するものであったが、それは、第2セッションにおいて、高校生それぞれの個人的な「問い」として編み直されることになる。

【第2セッション:哲学エッセイライティング】

「第2セッション」における主要活動は、哲学対話で取り上げられた「問い」のなか、最も考えてみたいものを各自が選び、それについて「哲学エッセイ」のストラクチャーを組み立てることであった。ここでポイントとなるのは、頭のなかで考えて書くのではなく、まずキーワードを書きだしてから考えることである。つまり、最初から「問い」を徹底的に言語化していく作業であると言い換えられよう。「第2セッション」にて、講師の梶谷先生から高校生に向けられたアドバイスは、「章・節とも3ずつ設ける」ということであった。報告者からすれば、確かに3という数は、「問い」の枠を限定し具体化するには、バランスの取れた数のように思われた。

考えてみたい問いを決め、それにさらなる問いを付け加え、最終的には、その問いに対する自らの展望を提示することになるこの作業は、決して容易なものではない。高校生のなかには、ストラクチャーが組み立てられず、もどかしい気持ちを抱いた人もいた。人によっては、ものが書けないという経験は、大変辛いものであったに違いない。しかし、この経験は、自分の思考を深める契機として、いつか彼らの前に現れるであろう。彼らにとっては、この経験こそが、「哲学」へ向かう出発点なのだから(と、報告者は信じている)。

【初日夜:様々な「対話」】

「第2セッション」を終え、夕食を食べてから、夜には、思い存分「対話」を楽しむ時間が設けられていた。引き続き「哲学対話」を行ったり、大学(院)における生活や、哲学を勉強することについてチューターと話し合ったり、または、各自が自分の最近の悩みをみんなと共有し、それについて話し合うなど、多様なかたちの「対話」が行われた。報告者が参加したグループでは、「他者の気分はわかり得るか」、「どうすれば人に自分を分かってもらえるか」などの話題について、高校生たちが日常の経験をもとにして真剣に話し合った。不思議な事に、ほぼ初対面であるはずの高校生たちは、とても自然に自分の抱えている問題を共有し、時には熱くなりながらも、互いに語り合い、悩み合っていた。そのような場面を目撃して、報告者は改めて、「対話」が、他人を理解し、自分を理解してもらえるための有用性をもつかどうかは別として、少なくとも、その契機にはなりうるのではないかということを考えさせられた。チューターという立場でありながらも、小さき哲学者である彼らの姿勢から多くを学んだ時間であった。

文責:李 範根(東京大学大学院・UTCP)