【報告】2015年度東京大学-ハワイ大学比較哲学夏季インスティテュート(3)

引き続き、2015年8月に行われたハワイ大学と東京大学の比較哲学インスティテュートについての報告です。今回は、3日目(8月5日)の哲学フィールドワークの様子と、4日目(8月6日)の講義の様子について、安部高太朗さんと井出健太郎さんに執筆してもらいました。哲学フィールドワークは、学生の自主的な計画のもとに行われました。

*********************************

3日目の8月5日(水)はグループワークとしてがなされた。グループは「仏教グループ」と「神道および儒教グループ」の二つに分かれており、それぞれにゆかりの地をめぐる「哲学フィールドワーク」をした。

報告者(安部)は「神道および儒教グループのコーディネート」をつとめ、東京都内の神社などをめぐった。具体的に行った場所は湯島聖堂、神田明神、湯島天満宮、靖國神社、明治神宮。

湯島聖堂では、大きな孔子像と碑文があったことがハワイ大学の院生たちには印象深かったようである。神田明神では報告者(安部)が神社参拝の形式を一通り示して、一緒に「二礼二拍手一礼」式の参拝をした。湯島天満宮では御朱印を書いてもらったりおみくじを引いたりした。靖國神社では大きな黒い鳥居に驚き、またこの神社がいかなる経緯でできたのかを興味深く聴いていたようだった。最後の明治神宮では「大都会にこのような森があることが不思議だ」という話をしながら参拝した。こちらは木の立派な鳥居があり、これも興味深いものの一つであったようである。全体を通じで、神道および儒教に関連のあるところに実際に行って参拝してみるという貴重な体験ができた一日となった。

文責:安部高太朗(UTCP・東京大学大学院博士課程)

8月5日(水)、セミナー開始から3日目は講義室から出て、「哲学的フィールドワーク」と銘打ち、本セミナーで扱われる東アジアの思想伝統に関わる場所を見学調査する機会が設けられた。

私(井出)は「仏教スタディグループ」をコーディネートし、ハワイ大学の学生とともに鎌倉の仏教関連の寺院の見学調査を行った。午前10時に集合後、鎌倉に向かい、円覚寺、東慶寺、長谷寺、高徳院を次々と見学する慌しい日程となったが、その多忙をも楽しむメンバーの姿勢には助けて頂いた。

本見学で鎌倉の寺院を訪れたのは、円覚寺をはじめとする寺院が仏教の近代性をめぐる諸問題に関わる場であり、それらを米国の学生と考えてみたかったからである。13世紀末、元寇の戦没者追悼のために建立された臨済禅・円覚寺派の大本山・円覚寺は、今北洪川や釈宗演らの下、近代の禅復興の拠点となった。この復興運動は、近代的な個にふさわしい内面の追求と結びついていたが、他方では、欧米における、制度や内的な信としての宗教に対するオルタナティブへの関心によって動機づけられていた。その意義を考えるには、運動を広範な文脈のなかに置くことが必要となる。今回の見学は、こうした超域的な動きについて思いをめぐらすよい機会であった。

実際円覚寺や東慶寺を散策しながら、米国での仏教のイメージや、現実の展開についてメンバーから多くを聞くことができた。またこちらも、釈や鈴木大拙の米国における活動、円覚寺に参禅した夏目漱石の経験や、それに基づくとされる小説『門』の内容を紹介することになった。それらを通じて、仏教の(と)近代の多様な展開にふれ、メンバー各自が問いを立てることができたように思う。

事前の準備に関して反省はあるが、炎天下のなか半日以上歩き続ける強行スケジュールに付き合い、見学調査を充実したものにしてくれたメンバーに感謝したい。

文責:井出健太郎(東京大学大学院博士課程)

***

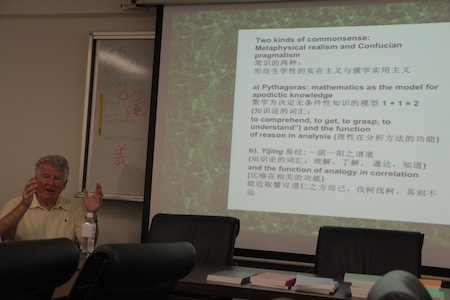

8月6日午前は、Ames先生二回目の講義“Reflections on the Confucian Hermeneutics of zhengming正名as Philosophy of Language”が行われた。本講義は、中国思想における「意味」の根源をめぐる省察を扱った前回を踏襲し、特に荀子の正名論を解釈しなおそうとする試みである。

まず、人が自らの理解-行為を通じて絶えず世界と関係づけられる儒家のコスモスでは、speechとact、languageとdoingは不可分な関係にあり、そのことが『論語』において「仁」の概念で捉えられていることが確認された。speech-actとして言語を捉えるとすれば、語はそれ自体で現実を代理表象するのではなく、他の語とのゆるやかな結びつきにおいて、展開していく世界経験の総体を把捉するものとなる。関係性のなかで「意味」を実現するこの儒家の方法を、Ames先生は“Paranomasia”(「地口」)という概念によって表現された。そして、この観点から「正名」の再解釈が試みられていった。一般に正名は、言語と物の関係を改正し(rectify)、両者の一致を定める営為であるとされる。しかし上記の観点から、継続される言語間、言語と経験の間の結びつきの探求こそが正名である、と論じられた。

正名論を考えるとき、そこでは言語と物の照応関係が想定されがちであり、その意味でAmes先生の解釈は興味深い。一方、『荀子』では、言語-儀礼の制作を正当化するために、先王の制作という歴史性が持ち出されることも確かである。本講義では言及されなかったが、こうした言語-政治-歴史性の関係はいかに思考することができるだろうか。

6日午後には、シカゴ大学の橋本悟先生の“Afterlives of Letters――Language, Wen, and modernity”と題された講義が行われた。本講義では、アーネスト・フェノロサが著し、エズラ・パウンドが注釈した論考“The Chinese written character as a medium for poetry”を題材に、漢字圏の「文」(Wen)概念を通じた、文学の近代性と普遍性の関係の再検討が試みられた。

文学の近代性は、国民国家の形成と結びついた“national literature”の創出に深く関わる。しかも東アジアの近代は、「西洋」という普遍との闘いをつねにともなってきた。橋本先生によれば、こうした構造は、西洋の理論的枠組みにおいて各国文学という対象を分析する営為として、文学研究において反復されているという。それを批判するには、東アジアの文学伝統を歴史化して概念として彫琢し、「文学」概念自体を変容させる実践が要請される。先生はこの実践の事例として、「不朽之笔」という「文」のエコノミーに関わりつつ、それを解体する「速朽的文章」を試みた魯迅の読解を挙げて、それを通じて単線的な文学史を批判する方向を示された。

こうした文学の近代性との関連で、フェノロサの論考について討議を行った。同論考でフェノロサは、中国語こそが詩と自然の一致と、その伝達を可能にすると述べているが、他方でそれを「あらゆる美学にとって根本的」と評している。討議では、なぜフェノロサ(そしてパウンド)が、「根本的」なものを「中国」に見出したのかが集中的に問われた。困難な問いではあったが、先生がジャック・デリダ『グラマトロジーについて』の一節を参照して示唆されたのは、彼らが、西洋の形而上学-歴史性の外部=「文」に訴えることで、西洋の文学言語を変容させる可能性を探究した、という点であろう。東西の両方向から「文」を通じた高次の「文学」概念を発明する困難と希望、それがこの講義において示された。

文責:井出健太郎(東京大学大学院博士課程)