8th International Drama in Education Research Institute, Singapore 第8回 国際演劇教育研究学会 シンガポール大会 学会発表報告

2015年6月30日(火)から7月5日(日)まで、シンガポールの南洋理工大学にて開催された国際演劇教育研究学会(以下、IDIERI)に、松山侑生は共著者(松山のほか、水谷みつる、大谷賢治郎の3名)を代表し、「Philosophy Drama for Inclusive Education」と題して発表を行った。内容としては、UTCPの主催により過去5回行ってきた哲学ドラマについて、その理論的背景と実践を紹介するものであった。

当事者研究とP4Cを演劇で結んだ哲学ドラマ:理論と実践報告

哲学ドラマとは、演劇を通して哲学することある。これは当事者研究と哲学対話の一つであるPhilosophy for Children(以下P4C)を演劇で繋ぐことから始まった。

両実践の共通点として「対話型」「コミュニティベース」「セイフティの重視」「自分の意見、考え、経験を扱う」ことがあり、どちらも外観上は同じような作業をしているように観察できる。しかし実際には、前者はある特定の個人の問題をコミュニティの構成員で協力して探求する「協同作業型」であり、後者は他者の発言を参考に、あるいは利用して自身の問いを深めていく「個人学習型」である。双方とも価値ある実践であるが、前者には弱さの開示による当人および聞く側の負担、後者には言語活動が中心になることによる身体性の排除という問題点があった。さらに、「健常者」と「障害者」のあいだにいて、どちらにも所属できるがどちらにも所属できないグレーゾーンの障害・病の当事者の場合、弱さを開示する場所を見つけ出すことがより困難という別の課題もあった。

そこで、この3つの課題点を乗り越えるために演劇を利用したのが、哲学ドラマである。演劇を利用することには3つの利点がある。1つ目は登場人物の仮面を借りることで自己開示の幅を調整できる点、2つ目は身体を使うことで身体性が活かせる点、そして3つ目は身体を通じて私に現れる世界とはなにかを探求することは、まさに現象学と呼べる点だ。その意味をよりわかりやすく説明するために発表では、これまでUTCPで行ってきた実践のうち、3月にべてるの家で開催したワークショップを抽出し、哲学ドラマの特徴的なワークとして「誰もが何かの専門家—Disability is ability」「ファウストゲーム」「哲学対話」の3つをVTRと画像を用いて紹介した。

最後に、哲学ドラマの課題点について明らかにするとともに、教育現場(特に特別支援教育)への応用可能性について示唆し、結論とした。

特別支援教育と演劇的手法

なお、我々のセッションは特別支援教育のグループだった。Jo Raphael氏(Deakin University, Australia) は、特別支援教育の教師教育において演劇を応用するという試みについて、実際に彼女の大学で行った障害者と学生たちの協同実践を踏まえて発表した。彼女は演劇的手法を用いた教師教育に必要なものとして「Beauty」「Grace」「Laughter」などを挙げ、真剣に笑い合うことを主張した(これは、べてるの当事者研究にも通じることである)。

また、Carmel O’Sullivan氏ら(Trinity College Dublin, Republic of Ireland)は、ASD(自閉スペクトラム症)児においてインクルーシブ教育のみではなく、エクスクルーシブ教育の場が用意されることの有効性について調査データを元に説明してくれた。そして、エクスクルーシブ教育において演劇的手法を用いることの効果について、ソーシャル・ドラマのセッションに参加したASD児やその親たちからのフィードバックを元に我々に示してくれた。

演劇教育の学会ならではの数々の試み

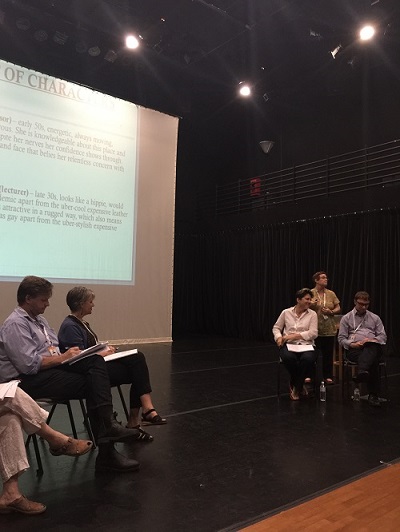

今回の学会では、演劇教育の学会ならではの試みが数々行われていた。例えば、パフォーマンスの発表である。その1つに、大学の研究室でプレゼンの準備がうまくいかない場面を演劇にして、パフォーマンス・エスノグラフィーとして上演した「Critical Plays」というパフォーマンスの上演があった。エスノグラフィ研究が調査対象の人々に伝わる言語で論文化されてこなかったことへの反省として、言葉が異なる人でも理解できるよう演劇でエスノグラフィを再現したことから始まったパフォーマンスである。ただ、美に関する概念について学生たちの対話がどうなされたのかを英語の会話のやりとりだけで再現したため、理念が反映されたパフォーマンスと言えるものではないという批判が上がった。

また、「差異のパフォーマンス」「演劇と民主主義」などのテーマに基づき、10個の「リサーチ・ハブ」が組織されたのも今回の学会の大きな特徴であった。各リサーチ・ハブは、学会期間中8時間にわたってディスカッションや見学を行い、最終日にその成果を発表した。筆者(本段落のみ水谷)は、「コミュニティ・シアター」のハブに参加し、シンガポール初の膨らまし型劇場におけるフォーラム・シアター・フェスティバルなどを見学した。ディスカッションでは、①「オープン・カルチャー」というテーマを掲げながら、英語という覇権的な単一言語ですべてが進行しており、②若干のパフォーマンスはあるものの、言語による発表が中心で身体性が置き去りにされているという、学会そのものの構造が問題になった。そして発表では、日本人のハブ・メンバーが日本でフォーラム・シアターを実践するに当たって感じている困難を、メンバーそれぞれの第一言語(日本語、ポルトガル語、英語、北京語)を用い、フォーラム・シアターの形式で提示した。多文化多言語状況のもとで生きるとは、誰もが互いを部分的にしかわからないもどかしさに耐えつつ、協働の道を探っていくことではないかという問題提起であった。

(松山侑生、水谷みつる)

*謝辞

このような貴重な機会を与えてくださいました上廣倫理財団様、そしてUTCPスタッフのみなさまに心より御礼申し上げます。また哲学ドラマを支援してくださいました石原孝二先生、梶谷真司先生へも感謝申し上げます。最後に、発表論文の共著者でありながら学会に参加できなかった大谷賢治郎氏、そして哲学ドラマを共につくってきたメンバーの土井真波氏、庄崎真知子氏、古舘一也氏に御礼申し上げます。