【報告】村松正隆氏講演会「生理学に触れるメーヌ・ド・ビラン」

村松正隆氏(北海道大学准教授)をお迎えし、2011年7月29日、東京大学駒場Ⅰキャンパス(101号館)において、UTCP「科学技術と社会」プログラム主催による講演会『生理学に触れるメーヌ・ド・ビラン』が開催された。(ちなみに、この講演会は、今年3月に開催される予定であったが、東北地方太平洋沖地震の影響により今夏まで延期されていたものだ。)

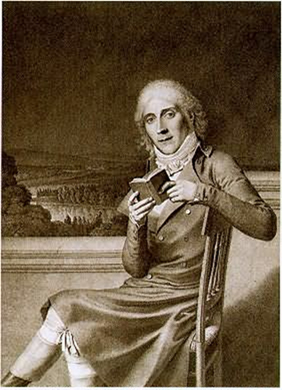

メーヌ・ド・ビランMaine de Biran(1766-1824)は、H・ベルクソンが「デカルトとマルブランシュ以後のフランスが産んだ最も偉大な思想家」と評した哲学者であり、フランス・スピリチュアリスムの祖とされる人物でもある。

村松氏の講演は、このド・ビランの哲学的思索が、生理学(医学)と接触することで、どのように展開され変遷していったのかを時代を追って考察しようという試みであった。

村松氏によると、ド・ビランが提起した生涯最大の課題は「homo duplex(二重の人間)をいかに説明するか」であったという(ここでいう二重性とは、心と身体、思考と生理的諸機能、人間性と動物性・・・といった対概念として捉えられる人間の性質のことといえようか)。この問題に答えようとする過程でド・ビランは、彼の哲学と生命諸学とを関係付けていったのである。

ド・ビランが、自己の幸福論と生理学を結び付けて考察し始めたのは、彼が20代後半にいたったころで、Charles Bonnetの「心身対応説」の影響によるところが大きかった。が、ボネが「思惟する魂の諸作用(=思考)」と「生命原理による触発(=生理的諸機能)」とを混同していると見て取ったド・ビランは、La CazeやBarthez、Cabanisなどの生気論的な発想の影響もあり、これら2者を分離して考察するようになる。

また、30代半ばに執筆した『習慣が思惟機能に及ぼす影響』においては、思考や発話を「習慣」という問題系のなかで論じ、Bichatの意志的運動に関する生理学的説明に依拠しつつ、習慣を可能とする生理学的な条件とは何かについて考察することになる。

『思惟の分解論』を執筆した30代後半になると、ド・ビランは、これまでの考察とは逆に生理学の可能性を排除するようになるが、四十路に入るや、再び生気論を展開するようになる。

この段階では、感覚作用が感覚作用として識別されるのは、「動物的感覚作用がある種の内的触知(tact intérieur)ないし自然的で密やかな交感によって捉えられる場合」か「感覚作用と完全に同一でないにしても、それを直接に引き起こしていると想定される直接的な有機的印象、これらのうちに動物的感覚作用がある程度まで示されている場合」のいずれかだと論じ、「生」を感受する能力の独自性をどう説明するかという問題を提起する。

が、やがて彼は、生理学と心理学との対応(「内的触知」と「外的事実」の関係)について、「重要なことは、もはや説明したり仮説的原因を求めたりすることではなくて、単に、両部門と同時に関わるいくつかの事実を観察すること」であり、それらの事実は「理論的にはまったく説明不可能であり、われわれの空虚な仮説を超えているのと同様に、われわれのすべての理論的見方を超えている」との認識に辿り着くことになる。

以上が、講演の概要である。

当日は、15~20名ほどの方々が来場され、講演中は、活発な質疑応答がなされていた。それとともに議論も深まり、けっきょく終了予定時刻よりも1時間以上延長されるという盛況ぶりであった。柔和で気さくなお人柄の村松氏が、質問の1つ1つに丁寧にお応えになられる様子が印象的であった。

私事ではあるが、この講演の数日前に、生理学の方法を哲学の素材に応用するという「役割のハイブリッド化(role-hybridization)」が心理学の形成に影響を与えたという件のある古い論文[Ben-David, J. and Collins, R. 1966, “Social factors in the origins of a new science”, American Sociological Review, 31: 451-465]に目を通したばかりで、村松氏の講演内容とのちょっとした偶然の重複性に嬉しい驚きを覚えた。

私の学部時代の専攻である社会学においては、M・ヴェーバーが行為を4つの理念型(伝統的行為、感情的行為、価値合理的行為、目的合理的行為)に分類して考察したり、E・ゴフマンが、行為の相互作用性や、日常のなかに見出される儀礼的な行為についての研究をおこなうなど、「行為」は古くから重要なテーマの1つとして扱われてきた。誤解を恐れずに言うと、行為を「外側」から観察してきたのである。これとは対照的に、生理学に触れたメーヌ・ド・ビランの哲学は、行為を人間の「内なるもの」として考察し、そこに認識される「二重性(duplicité)」の和解を試みたのだと言えるだろう。

ともあれ、今回の講演会では、私がこれまでの研究で比較的疎かにしてきたテーマに触れることができた。そうした意味で、村松氏をはじめ講演会に参加された皆様にはここで改めて感謝の意を表したい。

石垣勝(UTCP・RA研究員)