【報告】UTCPセミナー「世界に広がる印象派-モネの影響を中心に」

2010年11月30日、駒場キャンパスのコラボレーション・ルーム1で、キャサリン・ブルギニオン氏(テラ・アメリカ美術基金学芸員)と田所夏子氏(ブリヂストン美術館学芸員)をお招きして、アメリカと日本の印象派に関するセミナーが開催された。

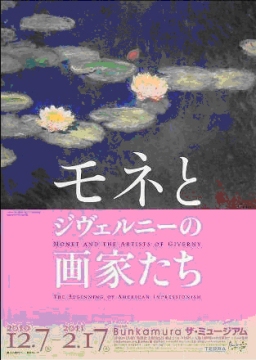

振り返ってみると、フランス近代美術に関する展覧会で彩られた2010年の掉尾を飾るのが、Bunkamuraザ・ミュージアムの「モネとジヴェルニーの画家たち-アメリカ印象派の始まり」(2011年2月17日まで / 岡山県立美術館に巡回、2月25日~4月10日)とブリヂストン美術館で開催中の「セーヌの流れに沿って-印象派と日本人画家たちの旅」(12月23日まで / ひろしま美術館に巡回、2011年1月3日~2月27日)といえるかもしれない。今年の様々な展覧会の記憶が去来するなか、今回のセミナーは、日米を中心とした印象派受容の一端と今後の研究の可能性に触れるまたとない機会となった。

初めにブルギニオン氏が「二つの国のあいだで-ジヴェルニーのアメリカ人画家たち」と題して、セーヌ河畔に位置するジヴェルニーを舞台に、19世紀末から多くのアメリカ人画家が滞在を繰り返していた歴史的事実を提示した。ジヴェルニーは1883年に移り住んだクロード・モネが、やがて自宅と庭の造成のために土地を購入し、「睡蓮」のテーマに取り組んだ場所である。こうした経緯をきっかけにして、1885年から1915年までの30年間に、世界19カ国から約300人もの芸術家たちが同地を訪れ、その中でアメリカ人が70%を占めていたという。

【キャサリン・ブルギニオン氏】

そこではジョン・レスリー・ブレックやセオドア・ロビンソンといった、あまり聞きなれない画家が取り上げられ、例えば、モネの連作の試みに触発されたブレックによる、寸部たがわぬ構図の《積みわら》の連作12点(1891)など、珍しい作品を見せていただいた。こうした滞在の足跡と芸術的成果、ならびに本国における作品の反響などを詳細にたどるなかで、同時代の批評家が「ジヴェルニー・トリック」と呼んでいた、アメリカ人画家による同地を拠点にした印象派受容の実態が浮かび上がってきたのである。

続いて田所氏の発表「日本人芸術家村ヴェトゥイユ」に移り、ブリヂストン美術館の展覧会の出品作を中心に、日本の近代洋画の事例を示していただいた。これは結果的に、アメリカ人画家と日本人画家との興味深い対比を生み出すことになったが、そこで強調されていたのは、多くの日本人画家がセーヌ河畔のヴェトゥイユを訪れ、さかんに絵画制作を行っていたという点である。

【田所夏子氏】

ヴェトゥイユはジヴェルニーから13キロ離れた場所にあり、モネが1878年から1881年にかけて、エルネスト・オシュデの一家と暮らした村である。田所氏によると、20世紀初頭の日本の美術雑誌などで紹介されたモネのヴェトゥイユ時代の作品をきっかけに、1912年の安井曾太郎を嚆矢として、1910年代から20年代にかけて、金山平三、正宗得三郎、山本鼎、満谷国四郎など、少なくとも40人の日本人の芸術家が同地に赴いていたという。人が新たな人を呼び、多くの日本人を含む「芸術家コロニー」がヴェトゥイユに形成されていく過程が見えてきたのであった。

このように、ブルギニオン氏と田所氏による2つの発表を通して、クロード・モネを導き手として、アメリカ人画家とジヴェルニー、日本人画家とヴェトゥイユという、それぞれの国の芸術家と特定の場所との密接な結びつきが明らかとなった。その後の質疑応答では、画家と土地との出会いが偶然であったのか、何かしらの合理的な説明が付くのかといった問題を中心に、ひとしきり議論が交わされた。

日米で年代の差はあるが、モネに触発された画家たちは、パリより物価の安い土地を拠点に、ときにモネを参考にしながら、ときに新たな挑戦のなかで制作を行っていた。いくつもの質問を通して、印象派の受容をめぐる各国の偏差と人的なネットワークによる情報伝達のなかで、芸術的拠点が形成されていたことが改めて確認されたのである。画家たちの活動がフランス各地で繰り広げられていたことを目の当たりにしたとき、バルビゾンやポン=タヴェンといった著名な地名のみで記されていた芸術家コロニーの地図は、大きな書き換えを迫られるであろう。

【司会の三浦篤氏(UTCP)と田所夏子氏】

最後に会場の木島俊介氏(Bunkamuraザ・ミュージアム・プロデューサー)から、今回の展覧会に作品が出品されている女性画家リーラ・キャボット・ペリーに関する貴重なコメントが寄せられた。リーラの夫トマス・サージェント・ペリーは幕末の日本に開国を迫ったマシュー・C・ペリーの甥にあたり、1898年から3年間、慶應義塾大学で英文学の教授を務めた人物であったという。その関係でリーラも明治期に日本に滞在した。残念ながら、リーラによる日本を主題とした作品の他に、はっきりとした足跡は残されていないようであるが、戦後直後に軍人として日本に滞在し、クリントン政権下で国防長官を務めたウィリアム・J・ペリーの事例も含めて、日本とペリーの出会いの物語は一代限りのものではなかったのである。

【会場風景】

今回のセミナーを通して、フランス以外の国々の印象派受容という問題系を設定したことで、新たな作品と画家のコーパスが見えてきた。それぞれの歴史的経緯の解明が進むなかで、偶然と必然が積み重なった受容の諸相がはっきりと見えてくるはずである。そして、アメリカや日本を超えて、ドイツ、北欧、スイス、アジア諸国といった複眼の視点を獲得できたとき、印象派という運動の美術史的な意義を改めて問うことができるだろう。はるか先にある目標を見据えながら、そのための第一歩として、まずは東京で開催されている2つの展覧会に足を運んでいただきたいと思う。

(小泉順也)

【Bunkamuraザ・ミュージアムの展覧会のチラシ】

【ブリヂストン美術館の展覧会のチラシ】