【UTCP Juventus】小澤京子

【UTCP Juventus】は、UTCP若手研究者の研究プロフィールを連載するシリーズです。ひとりひとりが各自の研究テーマ、いままでの仕事、今後の展開などを自由に綴っていきます。2010年度の第21回はRA研究員の小澤京子が担当します。

中期教育プログラム「イメージ研究の再構築」に所属しております、小澤京子です。私が手掛けている主なテーマは、18世紀ヨーロッパが生んだ――幾分畸形的な――建築イメージです。固有名を挙げるならば、イタリアのジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージや、フランスのクロード=ニコラ・ルドゥー、ジャン=ジャック・ルクーなど、「紙上建築家」「幻視の建築家」と呼ばれてきた者たちです。

西欧のこの時代は、思想面では明晰で理性的な啓蒙主義が、芸術面ではオーソドックスで端正な美しさをたたえた新古典主義が支配的であったと、一般的には指摘されています。しかし私が扱っているのは、そのような整序性を裏切るような、逸脱した空間表象です。いやむしろ、時代が要求していた諸価値――歴史の正当な起源であり、普遍的な規範としての「古代」イメージ、幾何学的な「純粋さ」、あるいは当時の自然史、観相学、芸術理論を通して共有されていた「事物の《性格》を反映するものとしての外観」という概念など――を愚直に忠実に追究する余り、極端な地点に辿り着いてしまったというべきでしょうか。彼らの一見すると奇矯な建築イメージは、単なる気紛れや狂気が生んだ放恣な産物ではなく、むしろ当時の「光(Lumières)」の側面を、暗闇から逆照射するものであったと言えるでしょう。

基本的には作家別に分類された作品を対象としつつ(=作家研究、作品研究)、いくつかのテマティックに基づいてイメージ群を横断する、というのが、私の採っている手法です。以下、そのテーマについて簡単にご紹介いたします。

1.キマイラとモンタージュ

ここで主に問題となるのは、ピラネージによる「古代ローマ都市」の復元です。建築や土木技術の修養を積み、優れたドラフツマンでもあったピラネージは、古代ローマの都市と建築を精査し、それらが体現した壮麗さ(magnificenza)を、版画というメディアによって「再建」することを目指しました。断片化した痕跡としてのみ残存する「過去」を視覚的に再構成するという難問に対して、彼が採用したのが、本来は異時間・異場所に属する要素を一つの基底面上に並べ置くという、モンタージュ的な手法でした。この作業によって、本来は共存しえないはずの要素同士を、空間的な隣接関係に置くことが可能となります。

【ピラネージ《イクノグラフィア》『古代ローマのカンプス・マルティウス』(1762)所収。ここでは、異時代に属するはずの古代ローマの建築物・モニュメントの数々が同一の平面上に並置され、「一枚の地図」という偽りの外観を呈している。】

古代の復権は、18世紀西欧の主要な動向でした。そこで問われていたのは「《記憶》をいかに視覚化し配置するか」ということです。ピラネージは他の多くの古遺物研究家とは異なり、想像的に「統一体」を創出することをせず、様々な断片を断片のままに併置します。このようにして出来した都市・建築のイメージを、既に完成し静止した調和的なものとしてではなく、個々の断片が「断片」としての性質を維持しつつ、緊張した隣接関係を結んでいる場、崩壊と再結合の可能性を担保しつつせめぎ合っている場として捉えるのが、私の立場です。形態のダイナミックな生成や闘争の場として一つのイメージを捉えることで、イメージ分析のための新たなアプローチを構築することができるのではないかと考えています。

2.都市としての書物、書物としての都市

ピラネージの『ローマの古代遺跡』やルドゥーの『建築論』など、18世紀後半に刊行された建築書には、従来の理論的な手引書という性質を超え出たものが散見されます。建築書というテクストとイメージの連続体を、一つの自律した(擬似的な)「空間」と見なすことによって、そこで語られ、描かれている都市・建築イメージについて、従来とは異なる方向から光を当てることを目指しています。

例えばルドゥーの『建築論』では、一人称による「旅行記」という体裁によって、一種のユートピア都市構想が展開されます。ここでは、ナラティヴとイメージが、書物という形態を採ることによって、互いにそれぞれの「蝶番」の役割を果たしています。例えば、語り手の空間移動を、次ページに挿入された図版が視覚的に表わし、あるいは図版から脱落している色彩や皮膚感覚をテクストが補うといった具合に。

またピラネージにおいては、物理的には一枚の「平面」に過ぎない支持体(=銅版や紙)の上に、存在のレベルを異にする複数のメタ・イメージを積み重ねて描くという、独特の手法が採られています。ここでは、一枚の図版そのものが、イメージとテクストの重層的アーカイヴ空間と化していると言えます。

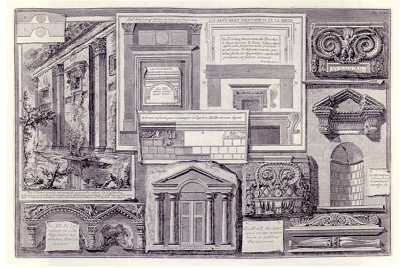

【ピラネージ《ル・ロワによるギリシア建築の例と比較したローマ建築の細部》『古代ローマ人の偉大さとその建築』(1761)所収。ル・ロワの著作から引用された図版と、ピラネージによるローマ建築の図版、そして図版を説明するキャプションが配置されている。】

3.都市の解剖学――建築の皮膚と肉――

建築をひとつの身体として捉える試み、といえば、ウィトルウィウス以来の人体比例論など、アントロポモルフィズム(擬人化)を連想するのが通常でしょうか。そこでは、数値に還元された身体、ないしは平準化された規範的身体――個別性を捨象された、誰のものでもない身体――が問題となっています。しかし、私が問おうとしているのは、より即物的な身体性です。ある時期以降の建築表象においては、「皮膚」や「顔」という表層と、その内奥に潜むもの――あるいは潜むと考えられているもの――との往還関係を、ライトモティーフとして見出すことができるのです。それは、18世紀の建築図における解剖学的な眼差しであり、新古典主義時代の建築構想における「顔」のメタファーであり、19世紀の「カテドラルの文学」における、建築物の外壁と病める皮膚とのアナロジーであり、あるいはまた、大規模な破壊が瞬時にもたらす損傷です。現代美術の中には、このような建築身体におけるカタストロフィを「再演」しようとする動向も存在します。

ここでの「皮膚」とは、傷つき、年老い、時間や人為によって損壊される、ヴァルネラブルなものです。「顔」もまた、爆発する情念の体現の場であったり、「怪物的」な形象が発言する場となったりします。つまり、病や異常に晒されている身体が問題なのです。ここでは、「視ること」がもう一つのテーマとなります。表層――皮膚や顔――を隈なく観察し、さらにその内奥へと侵入し腑分けしようとする眼差しは、まさしく18世紀の産物であるでしょう。ヴァルネラブルな表層としての「皮膚」と「眼差し」との絡み合いをテーマに、18世紀以降の建築表象に生起した乱調と革新を読み解いていくことが、ここでの企図です。このテーマに関しては、単著の刊行企画が進んでいるところです。

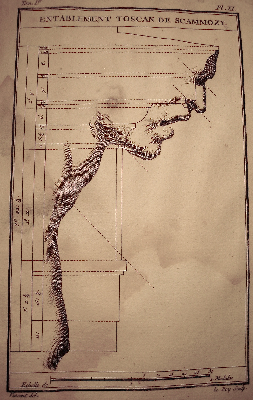

【J.-F.ブロンデル『建築学講義』(1771)より、柱頭デザインとそれに対応する壮年男性の横顔】

4.「文字」としての建築

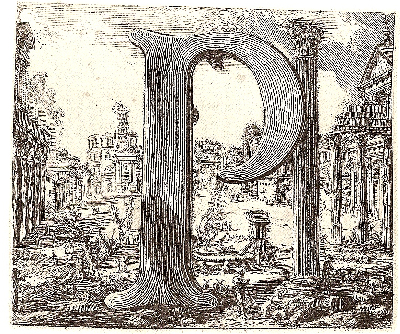

新古典主義時代の建築理論の重要概念であったcharacterとtypeは、共に本来は書物や文字に関わる言葉でした。前者は刻印された文字を、後者は版型や活字を表すギリシア語に由来します。ここから浮上するのは、読まれるべき「文字」としての建築というテーマです。ピラネージは、遺跡や遺物に「刻まれた文字」の精密な再現にこだわり続け、また活字体が建築要素と化した「文字絵」も描いています。このテマティックはまた、ルドゥーが基本的な幾何学図形を「建築のアルファベット」と称したことや、その建築意匠が「語る建築」と形容されたこととも関連しています。

【ピラネージによる文字デザイン。古代神殿の柱列と並んで聳える頭文字「P」。capital(大文字=柱頭)という言葉遊びも隠されている。】

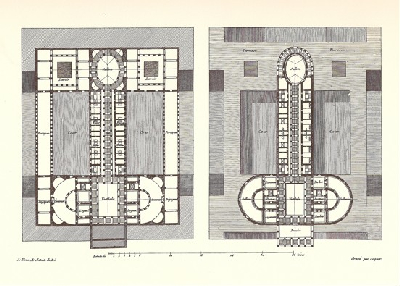

【ルドゥー《オイケマ》『芸術・習俗・法制との関係の下に考察された建築(建築論)』(1804)所収。若者のための性的イニシエーションの場として考案された建築物。平面図が陽根の形をしている。】

ここでの「文字性」とは、一義的な指示内容を明晰に確定できるようなものではなく、むしろ「謎」として提示され解読を要求してくる、一種のヒエログリフだったのではないかというのが私の分析です。

博士論文として結実させるべく、目下取り組んでいるテマティックは以上のようなものです。私の取り扱う図像には、どこか異常な、観る者を不安にするような性質のものが多いのですが、「分析」や「解釈」という思弁と言語化の作業を通して、イメージがもたらす不穏な印象を「祓う」ことへの欲望が、自分の中に伏流しているのかもしれません。

小澤京子