【報告】UTCPレクチャー「絵画の作法(デコールム)と〈最後の審判〉――ミケランジェロからコルネリウスまで」

2009年9月12日、駒場キャンパス18号館ホールにて、美術史家ジャン=クロード・レーベンシュテイン氏の講演「絵画の作法(デコールム)と〈最後の審判〉――ミケランジェロからコルネリウスまで」が開催された。

ジャン=クロード・レーベンシュテイン氏

氏は現在パリ第Ⅰ大学名誉教授であり、過去にはアメリカ、カナダ、台湾でも教鞭を取られている。司会はUTCPの三浦篤教授。今年10月から本格的に始動するUTCP中期教育プログラム「イメージ研究の再構築」のプレイベントとして開催されたこの公開レクチャーは、7月に行われたダリオ・ガンボーニ氏の講演会に続くものであり、内容はレーベンシュテイン氏が現在執筆中の新著の一部との由である。

四つのセクションから成るこの講演は、ルネサンス期イタリアの文筆家ピエトロ・アレティーノがミケランジェロに宛てた書簡の引用から始まる。聖なる存在までもが全裸で描かれた《最後の審判》を、アレティーノは「恥」であり「場違い」であるとして――つまりモラルの侵犯であり、作品の主題や置かれる「場」にそぐわないものとして――批判した。ミケランジェロが教皇の礼拝堂(ヴァチカン宮内のシスティーナ礼拝堂)に描いた《最後の審判》は、芸術作品が遵守すべき「デコールム」に反しているというのである。ここから、「絵画の作法(デコールム)」を巡るレーベンシュテイン氏の議論は展開していく。アカデミックなキャリアを文献学者として開始したレーベンシュテイン氏は、多様な一次文献を縦横に引用しつつ、ルネサンス期の絵画から新古典主義の建築、そしてロマン主義の芸術へと論を進めていく。そこではしばしば、この《最後の審判》が回帰的に言及されることとなる。

ミケランジェロ《最後の審判》

続く第二部では、「デコールム」の語源と意味の派生が提示される。このラテン語は、イタリア語およびフランス語において、「相応しいこと、(規則・作法に)適っていること(convenienza/convenance)」の意味合いで用いられた。ここで問題となっているのは、二者間の関係性である。「相応しい(礼儀正しい)」の対義語として用いられるのが、「無礼(incivil/inhumanus)」であるが、ここでレーベンシュテイン氏は、inhumanusの対義語である「humanitas」の語を提示する。これは人間と動物を峻別する基準となるような、人間固有の性質のことであると氏は言う。デコールムはこのような「人間性」に不可欠の素質であり、それゆえ存在の序列と世界の秩序を支えるものなのである。

続いて氏は、「デコールム」が孕む緊張関係について言及する。この語は道徳を審美化するものでありつつも、道徳的な側面と審美的な側面とに分断されているというのだ。氏によれば、18世紀の『百科全書』が道徳と文法における「相応しさ」と建築における「相応しさ」とでそれぞれ別の項目を立てていることがその一例である。あわせてヴェロネーゼの《レヴィ家の饗宴(最後の晩餐)》(1562–63年)が引き起こした異端審問における応酬が参照される。審問官がデコールムを宗教的・道徳的規範との関係において捉えるのに対し、ヴェロネーゼにとっての問題はあくまで、絵画の伝統という(相対的に自律した)領域のなかでの「適切さ」であった。したがってここでの絵画のデコールムを巡る論争が浮彫りにするのは、 ミケランジェロの場合と同様、 当時宗教と芸術との間に存在していた緊張関係に他ならない。

ヴェロネーゼ《レヴィ家の饗宴(最後の晩餐)》

インテルメッツォとして差し挟まれた第三部では、物理的・空間的な意味での「デコールム」が俎上に載せられる。つまり、絵画とその置かれた空間とを区切りつつ連結する、「額縁(フレーム)」の問題である。これは、レーベンシュテイン氏が著作 Annexes — de l’œuvre d’art(付属物——芸術作品の、1999年、邦訳近刊)でデリダを援用しつつ論じた、「パレルゴン」のテーマとも関連している。氏は、絵画内に描かれている列柱や、絵画が置かれている現実空間のコーニス(天井と壁面の境に設けられる蛇腹)などを例に挙げつつ、これらの「額縁」が、絵画と現実空間を区切り、また絵画内の空間を分節化する――例えば、聖的な存在の居る場と世俗の場とを分断する――ものであることを示していく。しかしヴェロネーゼ、ティントレット、ポントルモ、バッチッチョ、氏が挙げる作例ではいずれも、「額縁」が二重化されている。つまり、絵画内に描かれたフレームと、現実の建築空間におけるフレームとが存在しているのだ。そして上記の例には、絵画内の「額縁」からはみ出す要素が描かれており、それゆえ絵画内空間と観者の居る現実空間とが、実は繋げられているのだと氏は指摘する。

レーベンシュテイン氏の議論は、しかし、このようなフォーマリスティックな分析の次元に留まらない。当時の政治的・経済的状況の中で、芸術作品が担っていた役割にも言及し、形式面でのイリュージョニズムがそれに「相応しい」ものであったことを看破する。

続く第四部では、芸術からのデコールム概念の「除去」のプロセスが語られる。ロマン主義において顕著となるこの傾向の要因となったのは、氏によれば、芸術の制度的権力からの解放と、芸術家による権利主張である。ルネサンス期には既に芽生えていたこの傾向は、宗教的権力が衰退する啓蒙思想期にいっそう顕著となった。ここで氏は、J.F.ブロンデルが弟子ルドゥーの建築に寄せた批判を引用する。『百科全書』の「相応しさ(建築について)」の項目執筆者でもあった守旧派ブロンデルは、 変革者ルドゥーによるロマン主義的な建築構想を、その建築物本来の用途や性質に「相応しくない」と見なした。この師弟間の断絶は、フランス革命期に起きた「デコールム」を巡る変質を、端的に物語るものであろう。

フリードリヒ《山上の磔刑》、ラファエッロ《聖母子像》

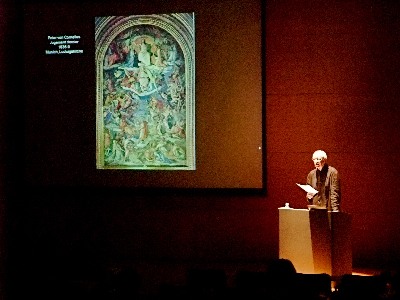

レーベンシュテイン氏の定義によれば、ロマン主義はデコールムの漸次的な破壊のプロセスである。氏はヴァッケンローダーやアングルの言を引きつつ、芸術が従来の信仰に取って代わり、新しい宗教たらんとしたのがロマン主義の時代であると規定する。ここでは、芸術作品は本来の場所を離れて画廊に置かれ、商品へと変貌を遂げる。美術が宗教の、ミュージアムが寺院の等価物と化す。ルートヴィヒ・ティークが《最後の審判》に言及する際には、もはや「芸術のデコールム」は問題とならない。デコールムの要請ゆえに対立関係に置かれた芸術と宗教は、この第三項が消滅した後には、ともに精神的な神秘性の啓示に資するものとなる。フリードリヒが《山上の磔刑》で描き出す風景は、それ自身が祭壇であり、ルンゲの《明け方》は、自らに固有のデコールムを創り出している。しかし、デコールムは別の回路から再び回帰してくるとレーベンシュテイン氏は言う。「宗教としての芸術」は、すぐに固有の制度と化す。その顕著な例が、講演のサブタイトルにも登場する画家ペーター・フォン・コルネリウスの描く(もう一つの)《最後の審判》である。20世紀には、さまざまなイデオロギー(とりわけ共産主義)が、かつての守旧派宗教権力と全く同様、芸術を外的状況の要請に従属させようと目論むこととなる。

コルネリウス《最後の審判》

最後にレーベンシュテイン氏は、後期資本主義を迎えた今日の状況に言及する。すなわち、芸術は従来の諸制度から解放されると同時に、今度はギャラリーや広告産業、テレビなど、ありとあらゆる外部からの影響への従属を強いられるようになったというのである。なによりも現在、私たちに「デコールム」を強いるのは、PCや携帯電話の小さな液晶画面であるという指摘で、氏は講演を締めくくる。

会場風景

1時間半に渡るレーベンシュテイン氏の講演は、精緻かつ高度な知識に裏付けられたものであり、ややもすれば難解と思われる部分も多かったが、会場からは活発に質疑が寄せられた。《最後の審判》が巻き起こした非難と議論を、ミケランジェロの進歩性と理解したコメントに対しては、氏はむしろ画家の反動的な側面を指摘する。すなわちミケランジェロによる裸体は、キリスト教以前の異教との融合の結果であるが、これは画家が当時の情勢、とりわけ教会側による対抗宗教改革の動向に無知であったことに起因している。このような時代の変化によって、芸術作品とデコールムとの乖離が生まれたのだと言うのである。

また、ロマン主義以降の芸術における「デコールム」概念に関して、本日の講演で採用されたようなアプローチは果たして有効なのかという疑問に対しては、氏は自著Manières de table(テーブルマナー、2004年、未邦訳)に言及しつつ応答する。すなわち、何が「相応しい」作法かという意識における変化がヴィクトリア朝時代に起こり、1980年代のフランスではまったく新しいマナーが通用するようになった。この新しい作法は「Soyez Zen(禅でいこう=リラックスしよう)」というキャッチフレーズに端的に示されているように、従来の意味での規範からは敢えて「離れる」ものであるが、見かけとは裏腹に、これもまた新しい「デコールム」に他ならないのだと氏は言う。

それでは、ロマン主義時代に一度消滅したデコールムが、現代に別な形で復活したということなのか? この問いに対して氏はまず、デコールムの消滅、つまり芸術家の自律性獲得は、漸次的なプロセスであったことを指摘する。すなわち、アルス・ノーヴァ(多声法を特徴とする新様式)の確立により教会から音楽が独立する14世紀から、ロマン主義の時代に至るまで、段階的に起きた事態であると。また、現代における芸術と場の関係を示す顕著な例として、氏は60–70年代に活躍したブラジル人アーティスト、エリオ・オイティシカの作品《パランゴレ》を挙げる。そこでは、作品を取り巻く環境(言い換えれば作品の「額縁」)が――場所に対する「相応しさ」ではなく――社会への反抗を表わしているというのである。

しかしミケランジェロが超えてしまった「基準」とは、むしろ事後的に出来するものなのではないだろうか? 《最後の審判》は、デコールムの侵犯ではなく過剰と見なすべきなのではないか? 裸体がキリスト教教会側に引き起こしたスキャンダルは、自然と聖性との対立と捉えられるのではないか? これらの指摘に対してレーベンシュテイン氏はともに「否」と答える。氏の論拠は、当時の教会が置かれていた精神的・思想的背景――つまり同時代の文脈――に置かれる。すなわち、システィーナ礼拝堂壁画に課せられた基準とは、教皇の栄誉に値すべしという事前の要請に基づくものである。《最後の審判》へ寄せられた批判は、教皇の礼拝所で性器が露になっているという、「場所との不一致」によるものであり、これはデコールムへの背馳である。また、裸体を単純に自然と見なすことは出来ない。聖書中の記述に従えば、この世の終わり、最後の審判が行われる日には人間は裸体で復活すると考えられており、ミケランジェロはこの「神学的真実」に余りにも忠実であった。一方で当時のカトリック教会においては、対抗宗教改革の進行にともない、神聖な存在はそれに相応しい付属物を伴って描かれねばならないという考えも有力となっていた。《最後の審判》がスキャンダルとなったのは、当時教会内部で起きていた意見対立にミケランジェロが無知であったからだという立場を、氏はこの最後の質問への応答でも貫いている。

司会の三浦篤教授

現代の碩学と呼ぶに相応しい博覧強記、そしてダイナミックに飛翔する思考と、同時代の一次資料に確固として立脚した、厳密で精緻な分析とが共存するこの講演は、レーベンシュテイン氏がイメージ(の歴史)に対して採るアプローチが凝縮されており、「イメージ論の再構築」を標榜する当プログラムにも、多大な示唆を与えてくれるものであった。

(文責:小澤京子)