【報告】動きが生命をつくる

5月30日(金)、複雑系科学者の池上高志氏(東京大学大学院総合文化研究科広域システム科学系准教授)をお迎えして、昨年刊行された氏の著作『動きが生命をつくる』をめぐる書評会が開催された。

現在の生命科学を領導している「理解」の形式は、まずもって予測可能性であり検証可能性である。説明されるべき生命現象はその物質的基盤が解明されることで検証され、それがまた新たな現象の予測へとつながってゆく。池上氏は、「生命とは何か」や「意識とは何か」といった問いに対して真に向き合うためには、こうした従来の「分かり方」を越えて、まったく新しい「分かり方」の形式を模索しなければならないと語る。そうした新しい「分かり方」の可能性を開きうるものとして氏が中心に据えるのが、「力学系」という思想であり「構成論的アプローチ」という方法論である。

ある種の非線形力学系においては、その時間発展を表す微分方程式が特定の初期値のもとで非周期的に変動を続けるカオス解を生み出す。力学系は決定論的なシステムであるが、われわれはそのシステムの内部に時間発展における偶然性を見出すことができる。氏によれば、この決定性と偶然性が織り成す様々なパターンのなかにこそ、生命や意識を理解するための重要なヒントが潜んでいる。

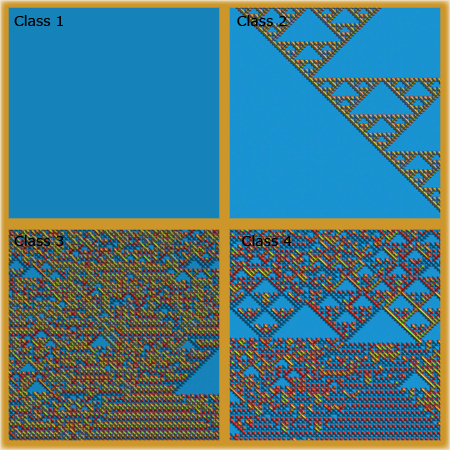

氏は、セルオートマトンによる力学系のシミュレーションをスクリーン上に次々と描き出しながら、そこに見られる解の性質を四つに分類してみせる。そのなかで氏が着目するのが、局所的にランダムな性質を示しながら大局的には周期解を与える解のクラス、すなわち「クラス4」と呼ばれるクラスである。クラス4が示す発展パターンは完全に規則的でも完全にカオス的でもない。氏によれば、この特異なパターンのなかには生命に特有の「不安定性を安定的に生み出してゆく構造」が現れ出ている。力学系の示す様々なふるまいのなかに見つかるこうした興味深いパターンからは、生命や意識に関するまったく新たな理解の地平が開けてくるかもしれない。構成論的アプローチとは、このようにコンピュータによって人工生命を構成するプロセスのなかで、生命や意識が立ち上がってくる際に特徴的であるような「動き」の時間発展を見出そうという試みである。

構成論的アプローチは、ある現象を理解するためにその物質的基盤を探究するような方法論(通常の生命科学がとる方法論)とは決定的に異なる。このアプローチで重要なのが、ある安定した記述のスケールを提供する「中間層」を生命現象に即して見出すことである。中間層とは物質的基盤に言及せずに記述可能なある抽象化のレベルであり、氏が研究している人工生命はコンピュータのなかに生命に相当する中間層を実際に作ってみせようとする試みである。

講演会が進行するにつれ、脳活動における中間層の重要性からホメオスタシスの安定性へ、氏が制作した第三項音楽から環境に対する生命の自律性へ、さらには環境内でのエンボディメントから「ナム・ジュン・パイクのロボット」へと、会場からの多数の問いを巻き込みながら、議論は文字通りダイナミックに(クラス4的に?)展開していった。

講演のなかで池上氏は再三、生命や意識に向き合うためには従来の「分かり方」を刷新する必要があると強調する。「生命であるわれわれが、生命を理解しようとする構図が、生命そのものの問題である」という自己言及的な営みのなかで求められるのは、氏が言うように、生命を「対象」として捉える態度ではなく、生命へと「関与」してゆく態度である。氏の構成論的アプローチが科学において切り開こうとしている新たな地平は、会の終局で村田純一先生が指摘されたように、三人称的でも一人称的でもない、いわば「二人称的な」理解の形式であろう。私にとって(そしてまたおそらくは会場に集まった大勢の聴衆にとっても)、本講演は、新たな科学の胎動が聞こえてくるような期待と刺激に満ちた経験であった。

【文責・小口峰樹】