【UTCP Juventus】近藤 学

2009年のUTCP Juventus、第11回は特任研究員の近藤学が担当します。

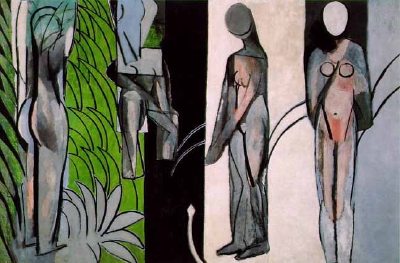

アンリ・マティス《川辺の浴女たち》(1909–10, 1913, 1916)259.7 x 389.9 cm

19世紀末から1970年代までの近現代美術の歴史と理論を研究しています。学位論文(学士〜博士)のテーマとしては、フランスの美術家アンリ・マティス (1869–1954) を取り上げてきました。

マティスの作品の前に一定時間以上立つ観客は、人物や事物といったイメージを認めると同時に、〈それがどのようにしていまあるような形をとるにいたったか〉、つまりその成立のプロセスをも意識せずにはいられません。 さまざまな痕跡がそこかしこに残されていて、長い時間をかけ、修正を繰り返しながら成立したものだということを示しているからです。もちろんこれはマティス一人に限った話ではなく、近現代美術全般に見られる特徴ですが、彼の場合はとくに顕著で、ある時期から進行中の自作を細かく写真で記録し、結果を雑誌に掲載したり、さらには完成作と並べて展示したりさえしています。来年提出予定の博士論文ではこの点から出発して、主にマティスの後期(1920–40年代)を、時代や社会との関係から解明することを試みています。

《川辺の浴女たち》(細部:最終状態に先立つ以前の状態が顔をのぞかせている)

作品の生成過程を意識することで、鑑賞者はそのプロセスに、いわば想像的に参加します。 このような参加を通じて観客は作品を、一度限り決定的に成立してしまった静止体というより、いまだ絶えざる変化、不確定な揺らぎのなかにあるひとつの運動として捉え直すことになります。マティスは早い時期から同時代人アンリ・ベルグソンの哲学に深い関心を寄せていましたが、〈静止〉から〈運動〉へ、というこの転換は、ベルグソニスムと一定の並行性を示すものと言っていいかもしれません。

ただしマティスは、それ自体としては移ろいやすい現実を、ひとつの永続的な物体へと構築し直すことが芸術だとする伝統的な発想を強く引き継いでいました。言説において繰り返しそうした発想を表明する一方で、実践においては、上で触れたように、その逆を行くような方向を追求していたのです。したがってマティスの芸術は本質的な矛盾を抱え込んでいたことになります。いったいこれはなぜなのか。

ここでひとつ鍵となるのが時代との関連です。マティスが登場した19世紀末から20世紀末のフランスでは、急速に進展する近代化の諸問題が随所で噴出してきていました。徴候の一つとしてしばしば挙げられるのが「神経衰弱」、つまり身体的には原因のわからない極度の消耗や集中不能、意志力低下といった症状の、とくに都市部のホワイトカラーのあいだでの蔓延です。よく知られているように、最初期のマニフェスト的文章「画家のノート」(1908)でマティスは、自分の芸術は疲弊した頭脳労働者のための「心地よい肘掛け椅子」「精神的鎮痛剤」のようなものであってほしい、と述べました。彼の抜きがたい反動性を表わすものとして、たびたび嘲笑や批判の的となってきた発言ですが、いま触れたような時代状況を考慮に入れると、むしろ文字どおりの意味で受け取るべきであることがわかります。

マティスにとって制作は、外界からの刺戟(感覚)、またそれが自らのうちに呼び起こす効果(印象や記憶)を色彩と形態に置き換え、統一された全体へと構成する操作でした。いっぽう同時代の医学的言説は神経衰弱を、まさしく外界からの入力を適切に処理し、認識や行動へと実現する能力が著しく損なわれる状態として定義していました。この解釈——大衆メディアによって広く流布していた——を考慮に入れると、次のように推測されてきます。つまり「肘掛け椅子」の比喩を用いたときマティスは、自らの作品が「疲弊した頭脳労働者」たちに対し、ひとつのモデル、いわば「実物教育」の役割を演じることを望んでいたのではないか。作品の成立過程の追体験を通じて、見る者もまた、世界を明確な認識へと構成する仕方を学ぶことを期待していたのではないか。

【上】《赤の食卓(赤の調和)》(1908)180 x 200 cm

【下】進行中の《赤の食卓》を記録したカラー写真。

このような目的を果たすためには、当然作品は堅固なものでなくてはなりません。それゆえにマティスは、少なくともその発言においては〈永続的な物体としての作品〉という考えを手放すことがなかったのではないでしょうか。彼は、芸術が社会にとって何がしか範例的な意味を持つことを望んでいた。そうすることで、芸術は社会と有機的な関係を取り結び、社会のなかに場をもちうる、社会と共生しうると考えていた——マティスが上記の矛盾を抱え込むにいたった背景には、こうした思考が潜んでいたように思われます。

誤解のないように付け加えておくならば、マティスが常に作品の構築に失敗したと言いたいのではありません(当然ながら、成功した事例のほうが圧倒的に多いというべきでしょう) (*)。しかし彼自身の歩みを詳細に見ていくならば、〈堅固な物体としての作品〉と〈不断の運動としての作品〉の対立が繰り返し現れてくることがわかります。場合によってこの対立は、深刻な危機の形を取りました。博士論文では、両大戦間から第二次大戦後までのマティスの作品を具体的に分析しながら、そうした危機の発現と展開を論述しています。

そしてまた、以上の問題はマティスひとりに限らず、20世紀の芸術のなかで広く共有されたのではないか。そのような着想のもとに、今後はさらに対象を拡大しつつ、考察を深めていきたいと考えています。さしあたり第二次大戦後アメリカの画家ヴィレム・デ・クーニングを主題として、発表や小文としてまとめはじめていますが、ひきつづきUTCPの活動のなかでも取り上げる予定です。

(*) 一点のマティス作品が完成=決定的な解に至るまでの道程を、作り手の視点から詳しく分析した卓抜な論考として、UTCP研究員の平倉圭さんの「マティスの布置」があります(書誌情報⇒こちら)。

1945年12月マーグ画廊(パリ)での展示。《ルーマニアのブラウス》(1939–40; 上段中央)とその制作過程を記録した写真が併置されている。