|

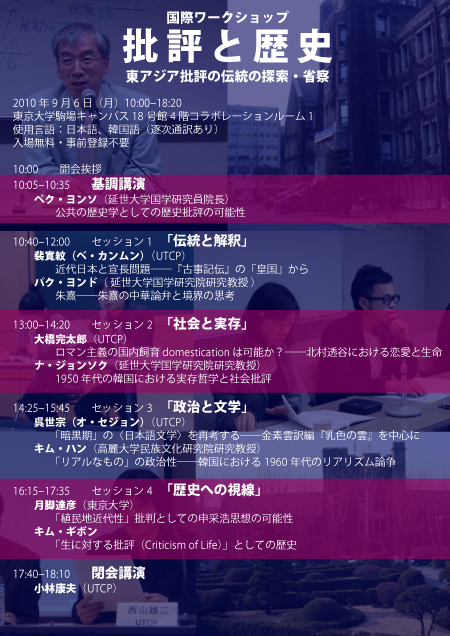

Title: | 国際ワークショップ「批評と歴史―東アジア伝統の探索・省察」終了しました |

||

|---|---|---|---|---|

| Date: | 2010年9月6日(月)10:00–18:10【変更】 |

Place: | 東京大学駒場キャンパス18号館4階コラボレーションルーム1 |

|

使用言語:日本語、韓国語(逐次通訳あり)

入場無料・事前登録不要

【プログラム】

*プログラムを変更しました(2010年8月23日)

10:00 開会挨拶

10:05–10:35 基調講演

ペク・ヨンソ(延世大学国学研究員院長)

公共の歴史学としての歴史批評の可能性

10:40–12:00 セッション1「伝統と解釈」

裴寛紋(ベ・カンムン)(UTCP)

近代日本と宣長問題――『古事記伝』の「皇国」から ⇒アブストラクト ⇒앱스트랙트

パク・ヨンド( 延世大学国学研究院研究教授 )

朱熹―朱熹の中華論弁と境界の思考 ⇒アブストラクト

13:00–14:20 セッション2「実存と理論」

大橋完太郎(UTCP)

ロマン主義の国内飼育 domestication は可能か?――北村透谷における恋愛と生命

⇒アブストラクト ⇒앱스트랙트

ナ・ジョンソク(延世大学国学研究院研究教授)

1950年代の韓国における実存哲学と社会批評 ⇒アブストラクト

14:25–15:45 セッション3「政治と文学」

呉世宗(オ・セジョン)(UTCP)

「暗黒期」の〈日本語文学〉を再考する――金素雲訳編『乳色の雲』を中心に

⇒アブストラクト ⇒앱스트랙트

キム・ハン(高麗大学民族文化研究院研究教授)

「リアルなもの」の政治性――韓国における1960年代のリアリズム論争

⇒アブストラクト

16:15–17:35 セッション4「歴史への視線」

月脚達彦(東京大学)

「植民地近代性」批判としての申采浩思想の可能性 ⇒アブストラクト ⇒앱스트랙트

キム・ギボン

「生に対する批評(Criticism of Life)」としての歴史

17:40–18:10 閉会講演

小林康夫(UTCP)

主催:

東京大学グローバルCOE「共生のための国際哲学教育研究センター」(UTCP)

延世大学韓国学術研究院

ポスターをダウンロード(PDF, 4.2MB)

⇒【報告】

【アブストラクト】

パク・ヨンド( 延世大学国学研究院研究教授 )

省察的批評と中庸

脱現代の論争と共同体主義の論争が残したひとつの重要な教訓があるとすれば、それは批判的思惟にはふたつの翼が必要であるということではないだろうか。ここでふたつの翼とは批判の翼と正当化の翼を意味する。しかしながら批判と正当化は文字通り矛盾している。批判はいかなる正当化の盾も突きぬくことができると主張し、正当化の盾はいかなる批判の槍もはね返すことができると主張するからである。

この矛盾したふたつの翼を要する批判を、私たちは省察的批判と呼ぶことにする。問題はこの省察的批判がいかなる思惟に基づくべきかということである。ここではそれを内部の思惟と外部の思惟の両方の落とし穴を避ける「境界の思惟」として提示する。ここでいう内部の思惟とは内在/超越の区別に立脚した思惟であり、外部の思惟とは表記/無記の区別に立脚した思惟である。つまり、境界の思惟はこのふたつの区別を同時にともなう二重の伴いという思惟である。ここではこの境界の思惟を中庸的思惟との関連において考察する。一方、境界の思惟を通じて中庸的思惟をもう少しラディカルに理解し、このように再構成された中庸的思惟を通じて、省察的批判の文法を東アジアの伝統のなかに定着させる道を開いてみようと思う。

裴寛紋(ベ・カンムン)(UTCP)

近代日本と宣長問題――『古事記伝』の「皇国」から

本居宣長の『古事記伝』は、『古事記』注釈書であると同時に、注釈を通して新たな神話を成り立たせたテクストでもある。宣長は、『古事記』が伝えるはずの「古言」を前提にし、文字無しに成り立っていた古の世界こそが「皇国」の証であると主張することで、「漢国」に対抗した。こうした方法論的立場が「皇国」主義を生み出し、さらに近代につながる「日本(語・人)」の創出の問題を孕んでいた、と批判するのは比較的容易である。しかし、文字の向こうにある世界を、漢字表記からなる『古事記』に求めた以上、その発想が最初から矛盾であることは宣長自身が誰よりも自覚していたはずである。無理を承知の上で、宣長は「古訓」により『古事記』を読むことに徹したのである。宣長にとって注釈の営みの意味が何であったかを問うためには、実際『古事記』をいかに解読したのかを『古事記伝』に即してみるほかない。

ナ・ジョンソク(延世大学国学研究院研究教授)

1950年代の韓国における実存哲学と社会批評

1950年代の韓国社会は分断についで朝鮮戦争という未曾有の悲劇的体験とともに始まった。戦争という災いののちに世界的な冷戦体制のなかに組み込まれた韓国社会は全般的な変化の状況のなかに置かれていた。この50年代の韓国社会において実存主義はもっとも重要かつ影響力を発揮する思想であった。 韓国の知性人らは実存主義を通じて戦争がもたらした当時の問題点を克服する思想的力を回復しようとした。この時期、実存主義を介した韓国社会での批判的な抵抗意識の出現は多くの問題点を抱えていた。それにもかかわらず、不条理な世界で人間の生の意味を実存主義的思考方式で突破しようとした試みには、相変わらず吟味すべき要素がある。特に、現代社会で実存主義的な「真正性」の倫理に根付いた社会参与(アンガ-ジュマン)の意識は、資本主義の新自由主義的な世界化の流れとともに新たに意味づけられている。したがってここでは1950年代の韓国社会で発生した実存主義的な抵抗意識を介することで、社会批評(批判)理論において「真正性」の倫理及び社会参与の意識のもつ意味について論じてみようと思う。

大橋完太郎(UTCP)

ロマン主義の国内飼育 domestication は可能か?――北村透谷における恋愛と生命

明治期の詩人・評論家である北村透谷にとって、恋愛とは自閉した実存が社会へと再接続される契機として考えられている。その理論化において透谷が導入したものは、シェイクスピア、ポープ、あるいはゲーテといった西洋文人の系譜であり、透谷はそこに、自我を詰まらぬものにしつつも自我を拡張していく撞着的な恋愛原理を見いだしている。いわばそれは、自己否定をしつつ新たな自己を肯定するロマン主義的な生の原理でもある。一八九二年に発表された評論『厭世詩家と女性』で明らかにされた透谷のこの考えは、その翌年、彼の世界認識の大きな枠組みを述べた論考『内部生命論』にそのまま引き継がれている。透谷はそこで、人間の生命にもっとも近い倫理道徳の基盤が、徳川時代における儒教道徳から変貌し新しいものとなったと考えている。だが実際のところ、透谷の思想の中で、この推移はいかなる矛盾もなく可能だったのだろうか? 本発表では、二つのテクストを近傍に引き寄せながら、西洋文学由来の発想がいかにして透谷の「内国産」の生命哲学へと変貌していったのかという点について、そのプロセスや原理、あるいはそこで引き起こされた抵抗の諸相を明らかにしてみたいと考える。

キム・ハン(高麗大学民族文化研究院研究教授)

リアリティの政治性――韓国の現代文学批評の地平

1960年代から本格的に展開された韓国の文学批評においてリアリズムは常にひとつの話頭であった。このときリアリズムは一方では創作の技法として、もう一方では政治的立場として位置づけられてきたと言えるが、このふたつの側面は互いにかけ離れたものではなく、多少重層的な重なりの様相として言説化されてきた。ここでは韓国の現代文学批評においてリアリズムが扱われてきた系譜を一瞥し、これを通じて文学の政治性というテーマにアプローチしてみようと思う。具体的には韓国の現代文学批評のリアリズムが20世紀初頭の西欧の文芸批評界の歴史的脈絡を取りこぼしたまま受容した事情について述べることで、「リアルなもの」と「言語」の間に横たわっている根源的な関係を韓国の現代文学批評が思考できなかったことを論証してみようと思う。

呉世宗(オ・セジョン)(UTCP)

「暗黒期」の日本語文学を考える

韓国において文学史的に「暗黒期」(白鉄)と言われる1940年代。その時代には、朝鮮人による日本語の文学作品が多く生み出されている。長らくそれらの日本語文学作品は「親日文学」として断罪されてきたが、近年、日本語/朝鮮語、抵抗/協力といった短絡的な枠組みを問題視しつつ、その内容を具体的に分析する研究が現われはじめてきている。そのような研究の動向は、一方で個々の作品を詳細に分析し、秘められたメッセージや内的な矛盾を明らかにすることに繋がっている。とはいえ他方で、この時期の日本語文学の多くが植民地体制擁護的な側面を―外見上のことであったとしても―帯びた事実を、ともすれば看過してしまう危険性も持っているように思われる。であるとすれば、それらの作品の可能性や意義を汲み取ろうとするとき、単なる断罪ではない、別様の批判的な視座に立ちつつ再読する姿勢が求められよう。

本発表では、以上の問題意識のもと、日本初の朝鮮近代詩のアンソロジーである金素雲訳『乳色の雲』(後の岩浪文庫版『朝鮮詩集』)(1940)を取り上げ、翻訳という観点から「暗黒期」の〈日本語文学〉の姿の一部を検討する。この翻訳詩集は、1940年という時代状況の最中、朝鮮人が朝鮮語を日本語へ翻訳するという特異さを帯びた翻訳詩集となっている。そのため『乳色の雲』は、韓国では親日文学とみなされることで黙殺され続け、反対に日本では島崎藤村、佐藤春夫等を筆頭に高く評価されてきた。本発表では、そのようなコロニアルな矛盾をもたらした諸翻訳作品と原詩とを照らし合わせながら、金素雲が「こころの翻訳」と呼んだその翻訳の問題と可能性を論じる。それにより「暗黒期」の日本語文学を考えるための一端を開いてみたい。

月脚達彦(東京大学)

「植民地近代性」批判としての申采浩思想の可能性

21世紀への世紀転換期に、植民地期の「近代」の批判を試みる「植民地近代性論」が、朝鮮近代史研究に提起された。「植民地近代性論」とは、とりあえず「近代」の抑圧性や暴力性に注目し、「近代」に対する批判的な視点から「植民地主義」の問題を追究しようとする研究動向だとまとめることができる。

「植民地近代性」とは、言い換えると植民地朝鮮の住民を、日本帝国の「国民」にしようとする「国民化」によってもたらされる。そうして、「国民化」とはすなわち「文明化」である。「文明化」とは、非欧米諸国・諸民族の圧迫を受けて、自らが植民地化される危機を免れるために欧米を模倣する「自己植民地化」である。朝鮮の「自己植民地化」は、朝鮮王朝の「国民化」を目指した開化派が本格的に形成される1880年代初頭から始まったといえる。「国民化」=「文明化」を推進することによって植民地化を免れようとした開化派系知識人は、しかし、植民地期になると朝鮮民族の「文明化」のために植民地権力に接近したり、第1次世界大戦以後の現実世界に「仁義道徳」の実現を見出すことになって、「植民地主義」そのものに対する批判的視点をもちにくくなる。

一方、1920年代以降アナーキストになる申采浩は、「韓国併合」の前後から「文明化」を唾棄することによって、日本の「植民地主義」および朝鮮の「自己植民地化」と徹底して対峙した人物である。「植民地近代性論」に基づく朝鮮近代史研究が進展する中、「植民地近代性」批判の論理を朝鮮思想史の流れの内部から掘り起こす必要があるが、報告者はその可能性として、「朝鮮革命宣言」などに代表される申采浩の思想に着目するものである。

【앱스트랙트】

연구원 裴寛紋 (BAE KWANMUN) (UTCP)

근대일본과 노리나가 문제――『古事記伝』의 「皇国」을 시작으로

모토오리 노리나가(本居宣長)의 『古事記伝』은 『古事記』주석서임과 동시에, 주석을 통해 새로운 신화를 만들어 낸 텍스트이기도 하다. 노리나가는 『古事記』가 전한다고 믿는 「古言」을 전제로 하여, 문자 없이 이루어진 고대일본의 세계야말로 「皇国」의 증거라고 주장함으로써 「漢国」에 대항하고자 했다. 이러한 방법론적 입장이 이른바 「皇国」지상주의를 낳았고, 나아가 근대에 이어지는 「日本(語/人)」의 창출의 문제를 내포하고 있었다고 비판하는 것은 비교적 용이하다. 그러나 문자의 저편에 존재하는 세계를 다름 아닌 한자표기로 구성된 『古事記』에서 찾으려고 한 이상, 그 발상 자체가 애초에 모순이라는 점을 노리나가 자신이 누구보다도 자각하고 있었다. 무리임을 알면서도 그는 「古訓」으로 『古事記』를 읽어내는 작업에 철저했던 셈이다. 따라서 그의 반생을 바친 주석이라는 행위의 의미가 무엇이었는가를 밝히기 위해서는, 실제로 『古事記』를 어떻게 해독했는지를 『古事記伝』에 입각해서 살펴 볼 수밖에 없다.

大橋完太郎 (Ohashi Kantaro) (UTCP)

낭만주의의 국내사육 domestication 은 가능한가?――北村透谷의 연애와 생명

메이지(明治) 시대의 시인이자 평론가인 기타무라 도코쿠(北村透谷)는, 연애란 자폐한 실존이 사회에 재접속하는 계기라고 생각했다. 그 이론화를 위해 도코쿠가 도입한 것이 셰익스피어, 포프, 혹은 괴테라고 하는 서양문인들의 계보였으며, 도코쿠는 거기에서 자아를 하찮게 여기면서도 한편으로 자아를 확장해 가는 당착적인 연애원리를 발견한다. 이는 자기부정을 계속하면서 새로운 자기를 긍정하는, 이른바 낭만주의적 생의 원리이기도 하다. 1892년에 발표한 평론 『염세시가와 여성(厭世詩家と女性)』에서 밝힌 도코쿠의 이러한 생각은, 이듬해, 그의 세계인식의 전체 틀을 언급한 논고 『내부생명론(内部生命論)』에도 그대로 이어진다. 도코쿠는 인간의 생명에 가장 가까운 윤리도덕의 기반이 도쿠가와(徳川) 시대의 유교도덕으로부터 변모하여 새롭게 되었다고 말한다. 그러나 실제로 도코쿠의 사상 내부에서 이 추이는 어떠한 모순도 없이 가능했던 것일까. 본발표에서는 위의 두 텍스트의 해독을 통해서, 서양문학에서 유래한 발상이 어떻게 도코쿠의 「내국산(内国産)」 생명철학으로 변모되어 갔는지에 대해, 그 과정과 원리 내지 그 속에서 일어날 수밖에 없었던 저항의 양상을 밝히고자 한다.

오 세종(UTCP)

〝암흑기〟의 〈일본어문학〉을 재고한다――김소운 번역・편 『치치이로노 구모(젖빛의 구름)』을 중심으로

한국에 있어서 문학사적으로 〝암흑기〟 (백철)라고 말해지는 1940년대. 그 시대에는 조선인에 의한 일본어의 문학작품이 많이 만들어 내지고 있다. 오랫동안 그 일본어문학 작품은 〝친일문학〟 라고해서 단죄되어 왔지만 최근 일본어/조선어, 저항/협력과 같은 단락적인 틀을 문제시 하면서 그 내용을 구체적으로 분석하는 연구가 나타나기 시작하해고 있다. 그러한 연구의 동향은 한쪽에서 각각의 작품을 상세하게 분석하고 숨어 있었던 메시지나 내적인 모순을 밝히는 것에 연결되고 있다. 그러나 다른 방면으로 이 시기의 많은 일본어문학이 식민지체제옹호적인 측면을 띤--그것이 외견상이었다고 해도-- 사실을 자칫하면 간과해버리는 위험성도 가지고 있다고 생각된다. 그렀다고 한다면 그 작품들의 가능성이나 의의를 짐작하자로 할 때 단순한 단죄가 아닌 다른 모양인 비판적인 관점에 서면서 재독하는 자세가 요구 될것이다.

본발표에서는 이상의 문제의식의 밑 일본에서 처음의 조선 근대시의 앤솔로지(anthology)인 김소운 번역 『치치이로노 구모(저빛의 구름)』 (후의 이와나미 문고판 『조선시집』) (1940)을 채용하고 번역이라고 관점에서 「암흑기」의 〈일본어문학〉의 모습의 일부를 검토한다.. 이 번역 시집은 1940년이라는 시대상황속에서 조선인이 조선어를 일본어에 번역한다는 특이함을 띤 번역 시집이 되고 있다. 그 때문에 『치치이로노 구모』은 한국에서는 친일문학과 간주 되왔기때문에 계속해서 묵살당하고 반대로 일본에서는 시마자키 토손, 사토 하루오 등을 필두로 높게 평가되어 왔다. 본발표에서는 그러한 콜로니얼한 모순을 초래한 제번역 작품과 원시를 대조하면서 김소운이 「마음의 번역」이라고 부른 그 번역의 문제와 가능성를 논한다. 그것에 의해 〝암흑기〟의 일본어문학을 생각하기 위한 일단을 열리고 싶다.

月脚達彦(Tsukiashi Tatsuhiko)

「식민지 근대성」비판으로서의 신채호 사상의 가능성

21세기로의 세기전환기에, 식민지기의 「근대」를 비판하는 「식민지 근대성론」 이 조선근대사 연구에 제기되었다. 「식민지 근대성론」이란 무엇보다 「근대」의 억압성과 폭력성에 주목하여, 「근대」에 대한 비판적인 시점에서 「식민지주의」의 문제를 규명하려고 한 연구동향이라고 정리할 수 있다.

「식민지 근대성」은 바꿔 말하면, 식민지 조선의 주민을 일본제국의 「국민」으로 만들고자 했던 「국민화」가 초래한 결과이다. 그리고 「국민화」는 곧 「문명화」이다. 「문명화」란 비구미권의 여러나라・여러민족이 압박을 받으면서, 스스로가 식민지화되는 위기를 면하기 위해 구미를 모방하는 「자기 식민지화」를 말한다. 조선의 「자기 식민지화」는 조선왕조의 「국민화」를 목표로 한 개화파가 본격적으로 형성되는 1880년대 초엽에 시작되었다고 할 수 있다. 「국민화」=「문명화」를 추진함으로써 식민지화를 면하려고 했던 개화파계 지식인은, 그러나 식민지기가 되면, 조선민족의 「문명화」를 위해 식민지 권력에 접근하거나 또는 제1차 세계대전 이후의 현실사회에 「인의도덕」의 실현을 찾는 등, 「식민지주의」그 자체에 대한 비판적 시점을 갖지 못하게 된다.

한편, 1920년대 이후에 아나키스트가 되는 신채호는 「한국병합」전후부터 「문명화」를 경멸하면서 일본의 「식민지주의」 및 조선의 「자기 식민지화」와 철저하게 대치했던 인물이다. 「식민지 근대성론」에 기초한 조선근대사 연구가 진전되는 가운데 「식민지 근대성」비판의 논리를 조선사상사의 흐름 안에서 찾아낼 필요가 있는데, 발표자는 그 가능성으로서 「조선혁명선언」등으로 대표되는 신채호의 사상에 주목하는 바이다.