|

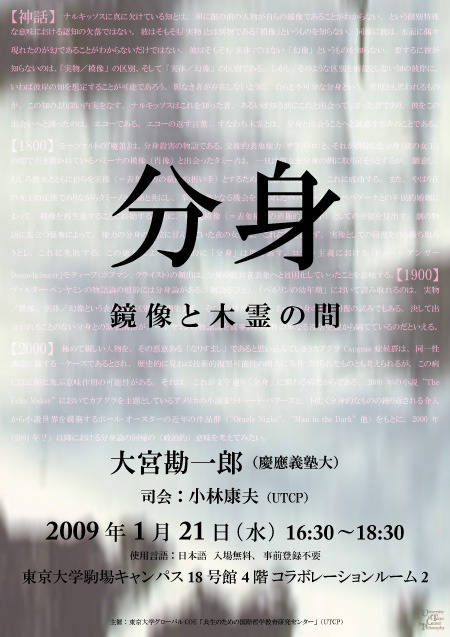

Title: | UTCPセミナー「分身―鏡像と木霊の間」終了しました |

||

|---|---|---|---|---|

| Date: | 2009年1月21日(水)16:30-18:30 |

Place: | 東京大学駒場キャンパス18号館4階 コラボレーションルーム2 [地図] |

|

講演者:大宮勘一郎(慶應義塾大学)

司会:小林康夫(UTCP)

使用言語:日本語 入場無料、事前登録不要

⇒【報告】

〈概要〉

神話

ナルキッソスに真に欠けている知とは、単に眼の前の人物が自らの鏡像であることがわからない、という個別特殊な意味における認知の欠落ではない。彼はそもそも「実物」とは別物である「模像」というものを知らない。同様に彼は、水面に偶々現れたのが幻であることがわからないだけではない。彼はそもそも「実体」ではない「幻像」というものを知らない。要するに彼が知らないのは、「実物/模像」の区別、そして「実体/幻像」の区別である。しかし、そのような区別を前提としない知の彼岸に、いわば彼岸の知を想定することが可能であろう。影なき者が存在しないように、自らと不可分な分身という、背理とも思われるものが、この知のより深い内実をなす。ナルキッソスはこれを知った者、あるいは知る前にこれと出会ってしまった者であり、彼をこの出会いへと誘ったのは、エコーである。エコーの返す言葉、すなわち木霊とは、分身と出会うことへと誘惑する声のことである。

1800

モーツァルトの『魔笛』は、分身殺害の物語である。父権的表象権力(ザラストロ)と、それが排除した分身(夜の女王)の間で引き裂かれているパミーナの模像(肖像)と出会ったタミーノは、一旦は彼女を分身の側に取り戻そうとするが、翻意し、むしろ彼女とともに自らを実像(=表象権力の積極的担い手)とするための試練を引き受け、これに成功する。また、やはり夜の女王の従僕でありながらタミーノと行動と共にし、挙句実像となる機会を奪われたパパゲーノは、パパゲーナとの平民的婚姻によって、模像を再生産することに終始する生活に、自らも模像(=表象権力の消極的担い手)としての幸福を見出す。劇の物語に先立つ簒奪によって、権力の分身の地位に甘んじていた夜の女王は、これに飽き足らず、実像としての回復を自ら勝ち取ろうとし、これに失敗する。この破滅によって最終的に「分身」は姿を消す。ロマン主義における「ドッペルゲンガーDoppelgänger」モティーフ(ホフマン、クライスト)の頻出は、分身が敵対者表象へと貧困化していったことを意味する。

1900

ヴァルター・ベンヤミンの物語論の根幹には分身論がある。「物語るひと」、「ベルリンの幼年期」において読み取れるのは、実物/模像、実体/幻像という表象論的区別には馴染まず、そこから排斥されてしまった分身の地位回復の試みでもある。決して出会われることのない分身との緊張関係が、ベンヤミンの物語論を叙事詩的理性の単なる没落史観から隔てているのだといえる。

2000

極めて親しい人物を、その悪意ある「なりすまし」であると思い込んでしまうカプグラCapgras症候群は、同一性誤認に属する一ケースであるとされ、歴史的に見れば技術的複製可能性の増大に条件づけられたものとも考えられるが、この病には広範に及ぶ意味作用の可能性がある。それは、これが文字通り「分身」に関わる病だからである。2006年の小説”The Echo Maker”においてカプグラを主題としているアメリカの小説家リチャード・パワーズと、同じく分身的なものの繰り返される介入から小説世界を構築するポール・オースターの近年の作品群(”Oracle Night”、”Man in the Dark”他)をもとに、2000年(2001年?)以降における分身論の回帰の(政治的)意味を考えてみたい。